もし日常にお茶が存在しなかったら……かなり生きづらい世の中になっていたことが想像に難くありません。お茶の文化や現代に受け継がれたお茶について学べる施設が新橋に誕生しました。

場所は日本最初の鉄道の駅である新橋停車場跡地。石造りのクラシカルな建物に入ると、「お茶の文化創造博物館」「お~いお茶ミュージアム」という2つの施設、カフェや物販のコーナーがありました。

「お茶の文化創造博物館」は、お茶の歴史や栽培法について学べるまじめな施設です。入場料は大人500円。館内の年表によると、お茶の歴史は平安時代から始まっていて、嵯峨天皇がお寺で入唐僧より茶を献じられた、という記録が残っているようです。当初は貴族や僧侶など身分が高い人が飲んでいたとか。

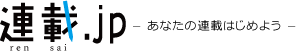

鎌倉時代には栄西禅師がお茶の効能などについて綴った「喫茶養生記」を執筆。安土桃山時代、豊臣秀吉は身分を問わず参加できる800人の大茶会を開催。それから庶民の間にもお茶文化が広まっていきます。残虐なイメージがあった豊臣秀吉ですが、お茶文化を広めたということでイメージが少し挽回。江戸時代には煎茶文化が広まり、お茶屋ができて、さらに民衆にお茶が浸透し、今に至ります。

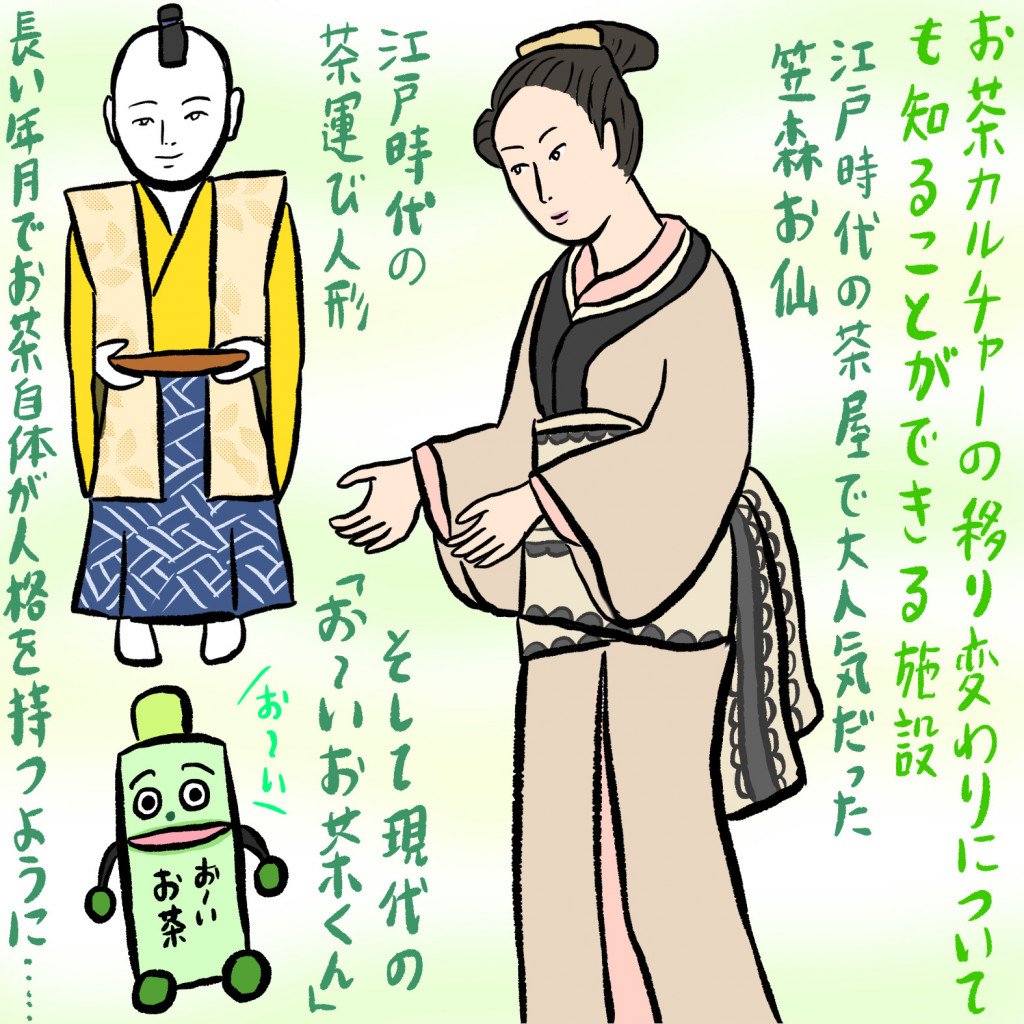

そんなお茶年表を眺めながら、「薬研(やげん)」でお茶を粉末にする体験などもできます。平日で空いている館内でゆっくり見ていたら、お客さんのマダムが「静岡出身なので楽しみにして来ました!」と館内のスタッフに声をかけていました。新幹線でわざわざ新橋へ……お茶意識の高さに驚かされます。

鈴木春信画の浮世絵「かぎやお仙」のお茶屋を再現した風流なコーナーも。谷中の笠森稲荷のお茶屋で働いていた美少女、「お仙」は当時会いに行けるアイドル的な存在だったようです。当時は絵に描かれて、瓦版に掲載され、手ぬぐいにもブリント。お茶文化と推し文化が相乗効果で盛り上がっていました。

ガラスケースの中には、江戸時代に大名や豪商が遠出する時に持参した、屋外用茶飲みセット「茶弁当」や、明治時代に汽車の乗客に販売された「汽車土瓶」といった、お茶関係の風流なアイテムがおさめられていました。デザインも素敵で、現代のコーヒーショップの紙コップ以上に持っていたらテンションが上がりそうです。

いつの時代も欠かせないお茶ですが、壁には来館者の「こんなお茶が飲みたい」という意見を書いたメッセージボードもありました。「頭がよくなるお茶」「のんだら自分の夢がかなうお茶」「美人になれるお茶」「若返るお茶」「仲直りできるお茶」など、お茶への要求レベルが高いです。伊藤園の施設なので、いつか研究所で実現してくれるかもしれず、ダメ元で希望を書いても良さそうです。

隣には入場無料の「お~いお茶ミュージアム」があり、公式キャラクターの「お~いお茶くん」(わかりやすい直球ネーミング)の巨大な像が出迎えてくれます。伊藤園の「お~いお茶」の誕生秘話や歴史、お茶の木の生育法などが展示。

このネーミングのきっかけは、なんと最初缶入り煎茶を出したら「煎茶」を読めない人が多くて売れなかったから、わかりやすい名前をつけた、ということだそうです。「おいお茶」だとモラハラ感が漂いますが「お~い」にすると牧歌的な印象です。誰かにお茶をリクエストしているのではなく、お茶側が商品棚から呼びかけているイメージらしいです。

この施設では、お茶いれ体験や、お~いお茶ボトル創作体験などもできますが、それぞれ予約が必要です。いっぽう予約なしでできる貴重な体験もありました。それは「お~いお茶新俳句大賞体験」。お~いお茶のペットボトルの裏側には、入賞した俳句がプリントされています。その俳句を自作してシールとして出力できるコーナーが。モニターをタップすると「まずは、下五を選ぼう!」と出て、五七五の最後のワードを選択できるようになっていました。

「朝ご飯」「金曜日」「大人たち」「頭文字」「サイン会」「ゆで卵」など、ここから俳句を考えるのは難易度が高いです。閉館まで時間がなかったのでとりあえず「ゆで卵」を選択。続いて「中七」、真ん中の七文字は自由入力です。最後に、巻頭の季語五文字を入力する、という手順。大喜利レベルで難しく、最初「ゆで卵」を選んでしまったので、自分で自分の首を締めた感が。とりあえず急いで作ったのが「夏の朝塩にこだわるゆで卵」という、拙い句でした。

他の傑作ぞろいの入賞作品の数々も展示されていて、「鐘をつく僧衣がふくらむ五月の風に」「きっと見たナウマンゾウも流星を」「地球ごと平和な春になればいい」といった、深遠で詩的な句を見てしまうと、とても自分の句はレベルに達していません。でも、会場で作った句はシールとして無料で出力できて、そのシールは「お~いお茶」のボトルにも貼れて、句が入賞した疑似感が得られます。伊藤園側も、お~いお茶のペットボトルを買ってもらうという販促効果が。奥ゆかしい誘導法で好感度が高まります。

今は茶葉やペットボトル、カフェでのお茶など、お茶の楽しみ方も多様化しています。しかし物価上昇の中、大容量で100円台のペットボトルは心強い存在。「お~い」とコンビニや自販機から呼びかけてくれるお茶の声をありがたく受け止めたいです。