昔と違い現代ではいわゆる「ヲタ」はどんな分野でも一定の理解が得られる環境だ。他人様のヲタ活には多少眉をひそめつつも、複数集まれば他人の目は一切気にすることなく活動ができるのが現代のいいところだろうか。

自分だけのオリジナルアイテムを制作するのにも以前は一定のロットが必要だったり、手書きのものを写真製版したりと面倒で費用のかかることばかりだった。

今では手軽に1つから作れるのもまた、あらゆる「業種」の趣味ヲタにはありがたい。そんな現代のオリジナルアイテムを作りに渋谷センター街にあるPRINTONE(プリントーン)を訪ねた。

プラスワンインターナショナルが運営する直営店舗であるPRINTONEは、一見するとTシャツが並ぶアパレル店のようだが、その場で作れるアイテムから注文をして受け取るアイテムまで数多い。意外にも外国人が立ち寄ってオリジナルのTシャツをプリントしていく姿も見られ、認知度は高いようだ。芸能人もお忍びで仲間とのオリジナルTシャツを注文しに来るほどなので、品質の高さは折り紙付きだ。

さて今回、記者が制作したのは趣味のアマチュア無線のコースサインをデザインしたシャツ2枚と、ガラスマグカップだ。

デザインはあらかじめ作り込んでもいいし、ふらりと立ち寄った外国人観光客のようにスマホで撮影した写真データを取り出してもよい。作り込む場合はUSBメモリに保存しておくとその場でスタッフがデザインや配置について相談に乗ってくれる。店頭に設置してあるPCのモニタを見ながら打ち合わせをして、それらが決まればプリントに取り掛かる。

すりガラスのマグにプリント

ここから先は工房なので、取材のために特別に許可を得て撮影している。一般の注文の場合は、出来上がりまで待つか、渋谷をぶらつくか、後日受け取りに来てもよい。料金は基本となるTシャツやマグ等の商品代金にプリント代金を加算した合計となる。特殊な印刷の場合は追加料金がかかることがあるが、その都度尋ねればよい。自分だけのオリジナルアイテムなので、意外にもわがまま注文でお金をかける人も多いのだとか。

まずは同じデザインだが、マグカップからプリントを開始。

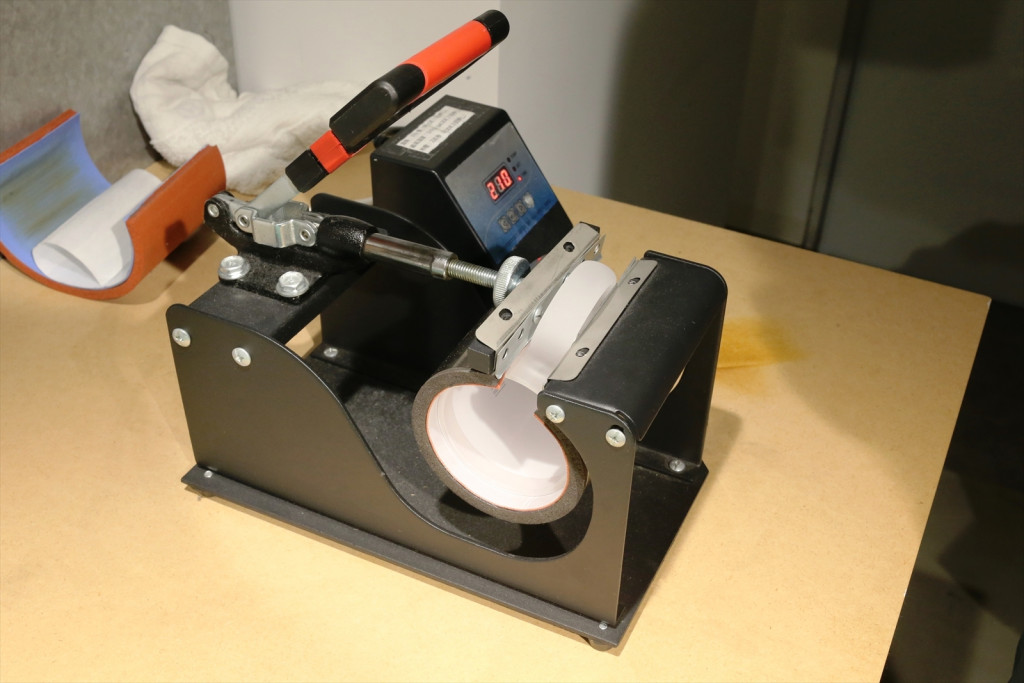

カップに直接プリントするのではなく樹脂製のシートに昇華印刷して熱で圧着して定着させる方法だ。このマグはガラス製だがすりガラス仕様かつフルカラー対応のオシャレなものだ。プリントできるマグと言えば陶器製が当たり前の認識だったが、そこが一味違うこだわりアイテムへの一歩なのだ。

熱による定着が終了した段階ではまだ樹脂シートが貼りついているが、概ねこんな感じだ。裏から見れば出来栄えが確認できる。

もはやパーカーの域に達するTシャツ

次にTシャツのプリントにかかる。業務用の専用プリンターにブランクのTシャツをセットしてスタートさせるとデザインにもよるが、数分もかからずに出来上がる。これを定着用の専用アイロンにかけてプリントを安定させて出来上がりだ。

店内には色やサイズはもちろんだが、実は生地の厚さや番手(撚糸の太さを表す単位・Tシャツはコットンデイが多いので綿糸の番手や密度により生地の厚さや重さが変わる)により多くの種類がある。最も一般的なものでも比較的厚い生地なので長持ちする。今回は2種類のTシャツを作ったのだが、それぞれ生地の下に同じ赤色のTシャツを置いて撮影してみた。透け具合から厚さの違いが判るだろう。これらは店頭で触って確認できるので、薄手の安っぽいTシャツとは異なりパーカーのようなこだわりシャツにすることも可能だ。

マグの楽しみ

さて今時のスマホ全盛の時代に、アマチュア無線などといってもそんな趣味があること自体、若い方は知らないだろう。よってTシャツを普段着にしようが、移動運用で山の上で着ようがアマチュア無線家でないと気が付かないだろう。いや、むしろ気が付いてほしいくらいなので、気にせず常用することにする。

一方で、ガラス製のマグは家で世界を相手に通信を楽しむ際に、無線機の前に置いてお茶を飲むのに使う。コースサインの入った自分だけのマグだが、半透明なので中に入れるドリンクにより雰囲気が変わるのが楽しい。

裏にはPDF417規格でコールサインの二次元コードを入れてみたが、これはあくまでもデザインの一部であり、多くのデータが組み込まれているわけではく、純粋にコールサインだけだ。例えばレイヤーさんであれば、SNSのアカウントをQRコードにして広くフォロワーを募ったりと活用方法はありそうだ。

今回はあくまでも記者の持つ趣味に特化したアイテムの制作だったが、個人の趣味やヲタ活の内容や種類に合わせて自由にオリジナル性を発揮すればよい。ただし一点だけ注意しなければならないのは、著作権の問題だ。自分で撮影したオリジナルの作品なら概ね問題はないが、芸能人等他人の写真だったり、他者の著作物をコピーしたものは同社の判断によりプリントを断られることがあるので、そこは注意していただきたい。

個人のセンスを思う存分作品にぶつけて、自己満足に浸るのもあらゆるヲタ活の正しい道だろう。

※写真はすべて記者撮影