『地方創生』という言葉が登場してからしばらく経つ。筆者もいろいろな地方に行くが、活気ある地域拠点や目立つ観光向けのスポットがある一方で、そこからちょっと外れると元気のない商店街や、放棄されたらしい田畑が広がっていたりする。そして何度も聞いたのは「若い人はいないよ。仕事がないからここを出て都会に行くんだよ」という声だ。

今回は交流、定移住や観光、金融や食などの切り口から、公民入り混じった地方創生の試みを一同に集めた2日間に渡るフォーラム『まちてん』を取材した。筆者が聴いたは、1つのテーマに付き5人の登壇者が10分ごとに目まぐるしくプレゼンする、いわゆる『TED』型のカンファレンス。そのうち『ツーリズム(観光)』と『食・農林業』の中から興味深かったものを紹介したい。

「コピペは劣化する」オリジナルの強みを活かす体験型の旅

まずは『ツーリズム』について。日本の各地方が抱える豊かな自然と、変化に飛んだ気候風土、そこに根付く文化や食は地方活性化を図る上で欠かせない宝の山だ。しかし、旅行というとだいたい”神社仏閣、観光スポット、グルメ、あれば温泉”のパターンがあまりにも多いことに気づく。困ったことに、日本全国どこにいっても、神社仏閣も観光スポットも美味しいものも、それなりに存在するのも事実だ。

当たり前の旅行に飽きた今、「どこに行けばその地方を本当に体験したことになるか」が一つの焦点だ。さまざまな体験型レジャーをネット予約できる『アソビュー』では、ラフティングやパラグライダーなどのアクティビティをはじめ、陶芸やアクセサリー作りなどの工房体験なども多く紹介している。ただ見る・食べるから、実際に体で感じたスリルや、自分の手で作ったモノをお土産にできる楽しさが人気なのだろう。

他方、旅行先やリゾート地として価値が見出されていない土地はどうだろう。編集者を経験後、2004年に南魚沼に移住し、話題の宿『里山十帖』を営む岩佐さんはこう語る。

「新潟県は県の魅力度ランキングで35位、外国人が興味を持っている都道府県ランキングでも37位。都道府県別宿泊施設の客室稼働率を見ると、旅館は46位、ビジネスホテルは43位。実際、南魚沼市には良いものがたくさんありますが、リゾートと呼ぶには程遠いような土地なのです」

筆者も南魚沼市の観光スポット『塩沢宿牧之通り』に行ったことがある。かつての宿場町を再現した、江戸時代風のデザインの町並みが印象的だった。が、それ以外の印象は、4月中旬だったのにまだ根雪の残る場所があったこと、ICの所に雪国まいたけの工場があったこと、お米やお酒の看板があったことを覚えているくらいだ。

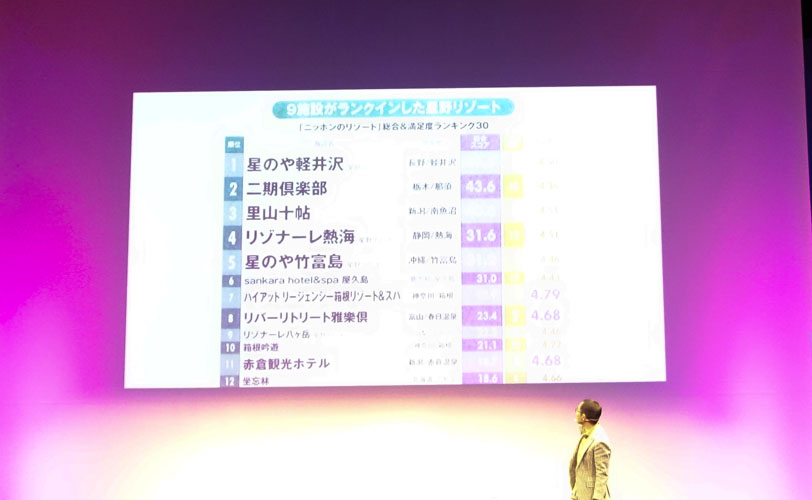

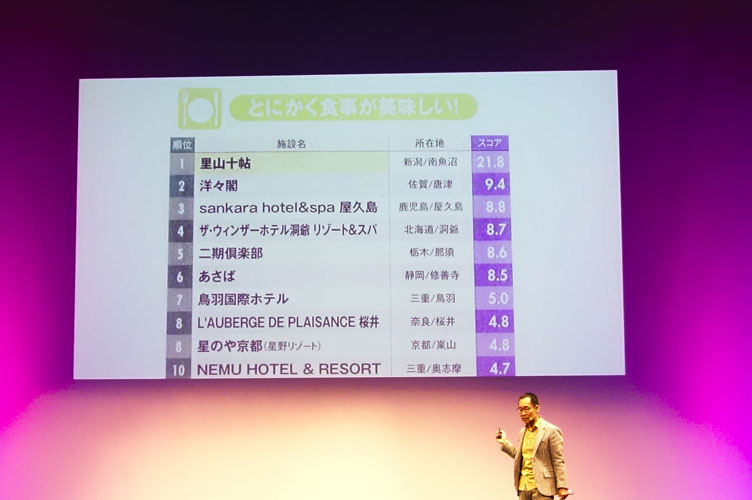

そんな南魚沼市にありながら、『里山十帖』は、開業3ヶ月から常に客室稼働率は90%、雑誌の総合満足度ランキングで3位、食事が美味しい宿では1位を獲得した。人気の秘密はどこにあるのだろう。岩佐さんはこう語る。

「都会から来るお客さんが「はじめて!」「面白い!」「珍しい!」と思ってくれること、それが何よりもラグジュアリーなことだと思っています」。農作業や地元ならではの野菜を使った料理、里山十帖でしかできない体験を求めて、人々がやってくる。地域の人達には仕事が生まれ、地域が活性化していく仕組みだ。

「里山十帖でしていること変わっていて、びっくりされることも多いです。万人受けするよりは、誰か特定の人に強烈に好きになってもらうことを意識しています。また、他の宿で流行ったことを真似る、コピペすることはしません。コピペは必ず劣化する」。

現在も雑誌『自遊人』を発行し続ける岩佐さんの「コピペは劣化する」という言葉が刺さった。『里山十帖』はリアルメディアとして、オリジナルのコンテンツの強みを生かしている。

二番煎じ三番煎じで柳の下のどじょうを狙ってみよう、誰からも文句を言われたくないので、当たり障りのない万人受けを設定しよう…。あまりにもそういうメディアが多い今、岩佐さんのひと言は鮮烈だった。

都会と地方のミスマッチを解消する、『ホームレス農園』の試み

『地方創生』には、東京の一極集中を解消することも含まれている。筆者も、東京の駅ごとに吐き出される人間と、入れ替わりに乗ってくる人間のおびただしさに、毎度のことながら感動すら覚える。でもそのわりに驚くほど元気がない。

一方で、地方では過疎化と高齢化が進み、限界集落や消滅の恐れのある地域が増えている。後継者がおらず、辞めざるを得なくなった農家も多い。日本の食料自給率は先進国中でも最低なのに、野菜を作る人がいない…。そんな都会と地方の人材ニーズをマッチングさせた人がいる。

神奈川県藤沢市でNPO法人『農スクール』を主催する小島希世子さん。彼女は熊本の農村地帯で育ち、近隣の農家の働きを尊敬しながら育った。進学で東京に出てきた時、初めて見たホームレスの姿に衝撃を受けたという。

「働きたくても働けない、仕事につきたくても住所がないために就労できない。そういう人が都会にはたくさんいるんだと知りました。都会には人が溢れていて、地方には人が居ない。それならそこをつなげればいい」。

現在は無・減農薬や有機栽培にこだわった野菜を販売する他、ニートや生活保護受給者、ホームレスの人に向け、農作業を通じての就職プログラムを行っている。

つくづく思うのだが、都会で働いている人の多くは、ものすごい我慢と諦めと不満の中で毎日あの満員電車にのっている。やりがいとか実感が感じられないまま、ただひたすら追い立てられるように毎日行って帰っているだけ。それも朝早くから夜遅くまで、なんでこんな量を、しかもこんな風に与えられて働かされてるんだろう?そんな気分になる職場が実に多い。

その生活に疲れないでいろ、という方が無理だと思うのだが、何かの拍子でバランスを崩した場合、その後のやり直しや再出発の道があまりにもやりづらい。筆者も仕事で体調を崩した経験があるし、周りにも経験者がいるので身につまされる話だ。

『農スクール』でのプログラムに参加する人たちは、つらい経験をした人たちなので、お互いへの距離感などには非常に気を使う人が多く、繊細だという。

「実際に人によって農業が合う合わないというのはありますが、九州の農家に就職したある方は「肉体的にはキツイ、でも精神的には幸せ」だと話していました。」

実は筆者の身近にも、大学中退後、引きこもりになった男の子がいる。彼はしばらく自宅でネットやゲームに興じていたが、ある時、母親の知り合いの人がやっている農園の手伝いに行くようになり、今もそこに通っている。

彼いわく「野菜はやったことがかえってくる。年月をかけて土壌を改良したり、根気のいる作業が向いている」とのこと。同じく農園を手伝っている同世代の男の子とも仲良くなったそうだ。

どういう生き方でも、楽な道はなく、それぞれに違うキツイ道しかないのだろう。でもたとえキツくても、幸せを感じられるキツさであれば、甲斐があると言えると思う。傷つき疲れた人たちが少しでも多く、働く幸せを感じられ、それで自分の生活ができるのなら、十分なことではないかと思った。

消え行く地域を救え!銀行×農場から生まれた意外な取り組み

更にユニークな農業もある。「日本で唯一、現場のあるシンクタンク」と語るのは、OKB総研の笠井博政さん。東大農学部卒で大垣共立銀行(OKB)に入社し、農学部の知識と銀行マンとしてのノウハウを生かした農場『OKB牧場』を試みている。

「きっかけは10年前、岐阜県の各地を調査した時、消滅の可能性がある地域が多いのに危機感をもったこと。企業誘致ブームも去り、地元の個性が発揮できるアグリビジネスを追求しようと」。

調査の結果、農作物を売ってもうまく販売できない実態に直面。実際に自分たちで農場を起こすことに。しかし銀行は銀行業以外のことができない…。そこで、まず有志にOKB牧場を立ち上げてもらい、銀行が業務提携する形を採ったという。

「銀行の名前が前面に出ることには意外なメリットがありました。まず信用力がある。PRのバックアップもできるし、相談もしやすい。人脈が広がるんです。農場には本当に色んな人が集まってきて、ニコニコしながら帰っていく。私も休日も行ってますが楽しいですよ」

集まる人達の中には障がいのある人たちもいる。農福連携の一環として、障がい者雇用や、CSR活動での特殊支援学級の生徒たちとの共同作業も行っている。「農場という現場から見えてきたことを生かし、今後は6次産業化に取り組む予定です」。

規格外の農作物を活かす仕組みの無駄をなくし、加工品を製造する工場がほしい!とのこと。試行錯誤からの知見が、新たなビジネスモデルに結びついていく様子が垣間見えた。

『まちてん』の会場は活気に満ち、多くの人たちが交流と学習を目的にあちこちで会話していたのが印象的だった。今真剣にならないと、本当に消えてなくなってしまう。真剣な会話や発表内容から感じたのは、自由や期待に満ちた可能性と、厳しい現実に迫られている危機感だった。

(写真はすべて筆者撮影)