——『キネマ旬報』の長期連載「映画を見ればわかること」をまとめた川本三郎著『映画の中にある如く』が2月に刊行されました。今回は、長年“川本三郎本”を愛読されてきた北沢夏音氏と渡部幻氏に川本三郎さんの文章を“読むことの楽しみと驚き”について<前篇>、<中篇>に続いて伺ってみたいと思います。

<前篇はこちら>http://getnews.jp/archives/2057633[リンク]

<中篇はこちら>http://getnews.jp/archives/2061270[リンク]

“神業”DJ・川本三郎

北沢 川本さんの文章には、映画、文学、音楽、鉄道など、複数の領域を横断しながら、さまざまなものの固有名詞が登場する。そして、その“つなぎ”が凄いんですよね。クラブで、異なる時代、異なるジャンルのレコードをつなげて一定の時間、心地よいグルーヴを持続させ、フロア中を踊らせる名DJみたいなんですよ。「ここで、これとこれをつなぐか!」みたいな技が続出します。その脅威的な技巧が、最新刊の『映画の中にある如く』までくると“神業”の域に達していて、“つなぎ”さえ意識させない。“無色透明”といえるほど達意の名文に昇華されているんです。“神業”の例として「第二章 音楽が流れる場所」の「「25年目の弦楽四重奏」に流れた美しい歌曲のこと、『死都ブリュージュ』のことなど」(66頁)を読んでみたいと思います。

まずヤーロン・ジルバーマン監督の「25年目の弦楽四重奏」(12年)の話題から文章がはじまります。そして、その映画に使われているオペラ《死の都》の〈マリエッタの歌〉の話題に転じて、その歌の作曲家であるコルンゴルトの経歴のみならず、日本での受容までが触れられます。ここからが真骨頂なのですが「オペラ《死の都》は、ローデンバックの『死都ブリュージュ』をもとにしているという」という一文が挟まれたあと、「ローデンバック!」と感嘆符が付いて、それまでのさりげない文章から一転、川本さんのエモーションが昂まります。その昂まりを、幸いなことに僕も共有できた。『死都ブリュージュ』(1892年)というタイトルは70年代に「幻想文学」や「世紀末文学」などに興味を持っていたら、絶対にひっかかる作品なんです。僕は10代の頃、背伸びをしながら、紀田順一郎さんや荒俣宏さん、果ては生田耕作さんの編著を追いかけていた。川本さんにとってローデンバックは「永井荷風が愛した」作家なんですよね。そこから、荷風を通してこの作家を知った北原白秋に話題は移って、白秋の歌が引用されて、川本さんの著書『白秋望景』(新書館、12年)が登場します。川本さんの文章を読んでいると、ここでの白秋のように、文章の中に登場する固有名詞の一個一個を対象に、その文章だけで終わらないと思うくらいの情熱と執着を感じるんですよね。たとえば『スキ・スキ・バン・バン 映画ディテール小事典』など、川本さんがお書きになった項目ごとに個別の単行本を構想されているのでは、とさえ思えてくるほどです。そして白秋がローデンバックの影響を受けて第二詩集『思ひ出』(1911年)のなかで故郷を「廃市」と呼んだことが指摘されます。僕は「廃市」という単語から同名の福永武彦の小説(60年)、そして大林宣彦監督によるその映画化(83年)を思い浮かべます。もちろん、川本さんはそれをご存知なんですが、ここではあえて触れていません。どこか、読者の連想する余地を取っておいてくださっているような感じすら受けます。そして作家、佐藤春夫への影響が指摘されます。そのあと、ようやく『死都ブリュージュ』の内容が語られて、最初の「25年目の弦楽四重奏」に戻ってきます。ここで終わっても、見事に円環を描いた締めくくりだと思うんですが、次の段落で突如、作家の丸谷才一さんの遺作『持ち重りする、薔薇の花』(新潮社、11年)に話題が移ります。クラシック音楽論の箇所に触れて、丸谷さんの密葬に「ハイドンが流れ続けたという」と締めくくる。つまり、DJが突如、意外な選曲をしてフロアを沸かせてプレイを終わるかのように、音楽の形式にたとえるならダ・カーポからコーダに飛ぶように、突如“丸谷才一トリビュート”で終わるという。

渡部 ああ、あの思わず膝を打つような爽快感、ある種の痛快感の秘密は、北沢さんの仰る”DJ”のそれなんですね。

北沢 この超人ぶりは何なんだろうと。おそらく、80年の『スキ・スキ・バン・バン』で編み出されたオリジナルなスタイルではないかと思うのです。同書には、全90項目の冒頭に海外文学からの引用を置いてエピグラフとする洒落た趣向がありますが、例えば「レコード」という項目では、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』という大ネタを持ってきて、主人公のホールデンが妹のフィービーにレコードを買ってあげたいと思っている場面を紹介するという意外性にまずハッとさせられます。そして本文では、ピーター・イェーツ監督の「ジョンとメリー」(69年)から、なんとルキノ・ヴィスコンティ監督の「家族の肖像」(74年)に繋ぎ、ルイ・マル監督の「好奇心」(71年)に飛び、主人公の少年がジャズのレコードに目がないというエピソードから、ナット・ヘントフの小説『ジャズ・カントリー』(原著は65年、邦訳は晶文社より66年)の主人公のジャズ好きの男の子を連想するといった具合に、4ページの原稿のなかで合計22本の映画とレコードにまつわる場面に言及しつつ、ほんの数行の記述で勘所を伝えて次から次へとクイックにつないでいく。時に意表をつき、時にはずばりド真ん中の作品をピックアップするセレクション(映画の場面選び)と配列の妙に目を見晴らされます。この緩急自在のつなぎは川本さんにしかできないでしょう。38年後の新刊『映画の中にある如く』でも、わずか2400文字の原稿にこれだけの内容を溶かし込む手並みの鮮やかなこと、やはり“神業”としか言いようがないですよね。これだけの濃密な文章が一冊に74篇も収められている!(笑)

サブカルチュアを語ることを追求

渡部 先ほど余白のお話が出ましたが、川本さんの文章を読んでいると、こちらの記憶が刺激されて、連想がふつふつとわき起こってくることがありますね。短くて簡潔な文章の中にたくさんのことが書かれているので、数年後に読み返したときにやっと気づいて、「ああ!ここにすでに書かれている!」と驚かされることも多いです。

北沢 たとえば、植草甚一さんの本でも、読んだ頃の自分の知識が追いついていなかっただけで、「すでに全部書かれていたんだ!」と感嘆することがありますが、そういうふうに、再読することが現在の自分と過去の自分の距離を計る物差しになる書き手のひとりが川本さんなんですよね。

渡部 何冊か著作を読んでいくと何度も取り上げられている作品があることに気づきますね。たとえば、川本さんは猫がお好きですよね。『映画の中にある如く』では2013年の「インサイド・ルーウィン・デイヴィス 名もなき男の歌」(83頁、監督:ジョエル&イーサン・コーエン)を取り上げて、過去の“猫映画”の代表作として「ロング・グッドバイ」(監督:ロバート・アルトマン、83年)とバート・レイノルズ主演の「シェイマス」(監督:バズ・キューリック、73年)が紹介されます。この二本はB級映画の快作として、最初の単行本『朝日のようにさわやかに 映画ランダム・ノート』などでも取り上げられていました。「シェイマス」はだいぶ前にVHSが出たきりで、“忘れられた快作”になりつつありますが、猫映画好きにはたまらない作品で、川本さんに教えられた映画のひとつです。ですから、川本さんとしてはソフト化への願いを込めつつ書かれているのではないか? そんな想像をしながら読んでいます(笑)。もちろん勝手な空想ではありますが、ただ、『忘れられた女神たち』(筑摩書房、93年)という名著があるように、川本さんには「忘れられた」「忘れられつつある」作品や人物を語り継いでいくことへの意思が感じられます。

北沢 川本さんの批評は細部に着目するところからはじまる。主役より傍役に注目する。文学のみならずサブカルチュアとの関連を重視する。川本さんが開拓した手法は、80年代以降の時代精神とも期せずして合致していたし、同じく映画を中心に超マニアックなエンタテインメント論/サブカルチュア論を展開した先駆者・石上三登志さんと共に、その後、町山智浩さんが創刊した『映画秘宝』(洋泉社、95年~)のような新勢力が台頭する素地をつくったと言えます。

渡部 町山智浩さんや山崎まどかさんも影響を語られていますよね。

北沢 『イノセント・ガールズ 20人の最低で最高の人生』(アスペクト、11年)は、川本さんの『忘れられた女神たち』からインスパイアされたと、山崎さん自身が明かしています。

渡部 『忘れられた女神たち』は画期的なポートレート集でした。この本のあとがきで、川本さんは、ウィリアム・サローヤンの「おぼえていることがすべての始まり」という言葉を引用しています。つまり、書名の「忘れられた」とサローヤンの「おぼえている」が隣り合わせになっていますが、ここに川本さんのテーマがあるのではないでしょうか。川本さんはとにかく「おぼえている」。ここに“凄み”を感じます。子どもの頃に読んで、深い感銘を受けた川本さんの文章に、ジョン・アーヴィング原作、ジョージ・ロイ・ヒル監督の「ガープの世界」(82年)評(『ネヴァーランドで映画を』駸々堂、84年収録)があります。この映画の後半で、ロビン・ウィリアムズ扮するガープが妻のヘレンに語りかけます。「思い出だけが頭をかけめぐる。君とのあの出会い……」「過去に生きるの?」「いや、現在に生きて過去を思い出す」「それは年寄りのすることよ」「齢をとったら過去を思い出せなくなる。だから若いうちにしておく。過去の人生がひとつの“弧”を描いていて、出来事が次の出来事につながっている。“一本の線”だ。人生は冒険だ」。何度も観た場面ですが、そのたびに川本さんを連想するんですね。優れた文章の書き手はみなそうだと思うのですが、過去と現在を行き来しながら結びつけて、実に見事な“ひとつの弧”を描き出しますね。そして、その弧が、読み手の弧とも、一本の線になる。川本さんは「おぼえている」ことをさりげなく大胆につなげながら、背景にある歴史、人生、感情の弧を描き出してくれる。新刊の付録に、担当編集の松本志代里さんが、川本さんを評して「記憶は記録を超える」と書かれていましたね。ぼくなんて、すでに記憶がスムースでなくて、“一本の線”にならずに“点線”になってしまう(笑)。

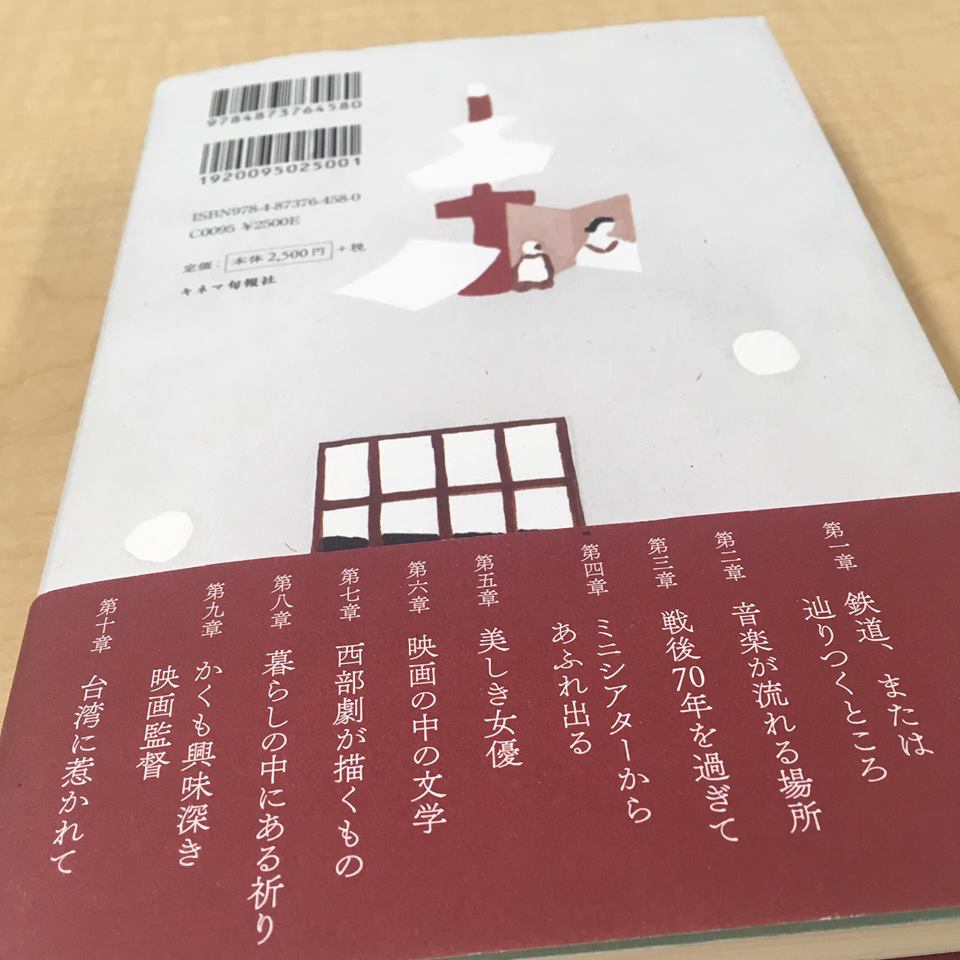

北沢 領域を横断して、大胆に飛躍しながら点と点をつないで線にしてゆく。それはサブカルチュアというものの特質であり、論じることの醍醐味だと思うんですよ。川本さんは『雑(ザッツ)エンタテインメント』(学陽書房、81年)というタイトルの雑文集も出されていますが、“サブカルチュア”というのは“雑文化”のことで、それを語るということは、“雑誌”の“雑”、“雑学”の“雑”、“雑多”の“雑”を語る試みですよね。「“雑”とは、“世界”そのもののことなのだ」という草森紳一さんの至言に倣えば、 川本さんは、サブカルチュアを語ることを一貫して追求することで、 細部から入って“世界”そのものを読み解こうとされてきたのではないか。新刊の『映画の中にある如く』には、各章のタイトルを見てもこれまで川本さんが取り上げてきたテーマやフェイヴァリット・シングスの集大成の感もあり、最新の入門編としても最適な本ではないでしょうか。

▲『映画の中にある如く』目次

【PROFILE】

きたざわ・なつを/1962年生まれ、東京都出身。ライター、編集者。92年雑誌『バァフアウト!』を創刊。著書に『Get back,SUB! あるリトル・マガジンの魂』(本の雑誌社)。共著に『青春狂走曲』(スタンド・ブックス)ほか。

わたべ・げん/1970年生まれ、東京都出身。映画評論家、編集者。『アメリカ映画100シリーズ』(芸術新聞社)を企画・編集・執筆。現在『キネマ旬報』にて「ぼくのアメリカ映画時評」を連載中。

『映画の中にある如く』

著者:川本三郎

定価:本体2,500円+税

発行:キネマ旬報社