[©︎NHK 時論口論「福島第一原発事故 最高裁 国の責任認めず」(2022年6月17日)]

<リード>

2025年3月11日で「東日本大震災」に伴う福島で起きた「東京電力第一原子力発電所事故」から14年が経つ。政府は2025年2月18日、2040年度の電源構成など、国のエネルギー政策の指針をまとめた「第7次エネルギー基本計画」を閣議決定した。福島第1原発事故以降、第1次から第6次まで記載が続いた「可能な限り原発の依存度を低減する」との文言を突如削除し、原発回帰への大転換を図った。2024年12月に政府案公表後のパブリックコメント(意見公募)や説明会で批判が高まったが、追加審議や大きな内容変更は見られなかった。このような「原発推進政策で果たして良いのか?」を問うシンポジウムを2025年1月26日に「日本環境会議(JEC)」と「ノーモア原発公害市民連絡会」が共催した。

「ノーモア原発公害市民連絡会」とは2023年11月17日に衆議院第1議員会館で立ち上げた新たな原発問題に関するネットワーク組織だ。2022年6月17日に為された最高裁判決があまりにも酷いもので、この判決を撤回させなければならない。さもなければ日本の原発を巡る一連の政策を著しく後退させてしまうと危惧した54名の議員と74名の特別賛同人の連盟と趣旨で立ち上げた。

2024年6月17日には最高裁を取り囲む「ヒューマン・チェーン」を発起して約1000名で最高裁判決を正すことを求める抗議活動を行った。また「巨大地震と原発―今、『司法』に求められていること」と題して市民公開シンポジウム第1弾を主催した。それ以降約半年を経て第2弾としての2025年1月25日に行われた公開シンポジウム「原発と『司法』」と題した「今、私たちが問われていることは何か?国の責任を否定する最高裁不当判決を正す」を多面的に問う特別講演者らの話を聞く絶好の機会としてほしい。

*****************************************************************************************

<リード>

【1】司法に「公共性」はあるか?復興庁は福島の「負の面」を見ないフリ

【2】揺らぐ信頼回復には最高裁自らが6.17判決を改め、利権侵食を防げ

【3】未知数の災害も見据えた「火山と原発論争」も経て

【4】「原発賠償京都訴訟」原告代表「最高裁が『ラストゲーム』ではない」

<結び>

****************************************************************************************

【1】司法に「公共性」はあるか?復興庁は福島の「負の面」を見ないフリ

[筆者撮影]

ジャーナリスト 金平茂紀氏。

今、日本政府は原発を再稼働させて原発回帰への道を突き進んでいる。日本人と原子力の歴史は奥深い。「マンハッタン計画」を主導した原爆の生みの親で米国の理論物理学者 J.ロバート・オッペンハイマー氏は、1960年に来日した際、「爆心地」広島や長崎に足を踏み入れられなかった。後にオッペンハイマー氏は、米国の「水爆」開発に反対し、米政府から公職追放され、晩年は「核兵器を使ってはならない」との言葉を残すに至る。1954年「第5福竜丸事件」発生前はGHQの統制下にあって、原爆被害をメディアも報道できなかった。当時、奇しくも「読売新聞」が特ダネ「死の灰=fallout」による第五福竜丸の被曝を報じた。原子力の「平和利用」を宣伝する大博覧会を広島を含む日本全国で開催したのが読売新聞社だ。「Atoms for Peace」を掲げた「アイゼンハワー国連演説」に追従する形で開催された側面をもつ。日本政府は米国の核抑止政策を追認している。2011.3.11の東日本大震災にともない起きた福島第一原発事故は、日本の戦後の歴史で何度も繰り返されてきた原発事故の中でも絶対に忘れてはならない最悪の原発災害だ。それなのに「まるでなかったかのようなもの」として忘却し、国策として「原子力回帰」への舵取りを拙速に断行しようとしている。スリーマイル原発事故や、チェルノブイリ原発事故の際には異国の日本でも皆、反対の声をあげていた。日本政府の原発政策は信じがたい非倫理的なものだ。

今の世の中にある「本質」の一つとして「公共」という概念の「溶融」がある。民間活力の導入などに絡め取られて徐々に侵食されていく公共圏。金平氏はこれを「溶融」と呼称し「国民の司法に対する信頼が大きく揺らいでおり、法の支配に対する警告が突き付けられている」と指摘する。

かつては利己・利他の発想があったが、公務員でさえ「お上に雇われているだけ」となりそこに「利他的な発想」が全く見られない。「民営化」に対して「社会的共通資本」とする本来、失ってはならない「公共的利益」の概念が「金儲け」目的で侵食されていく。原発1つとっても「電力」という社会的共通資本の維持と相反し、それ自体が「公共」を破壊する存在になったのではないか?私たちの社会に広がりゆく深刻な問題だと言える。司法分野にも「公共的利益の擁護」は必須事項だ。2022年6.17最高裁判決は「福島第1原発事故は国に賠償責任はない」とした間違った判決であり、日本の裁判所は判例主義であるため下級審は判例に従うことを当然のように判断をくだす。

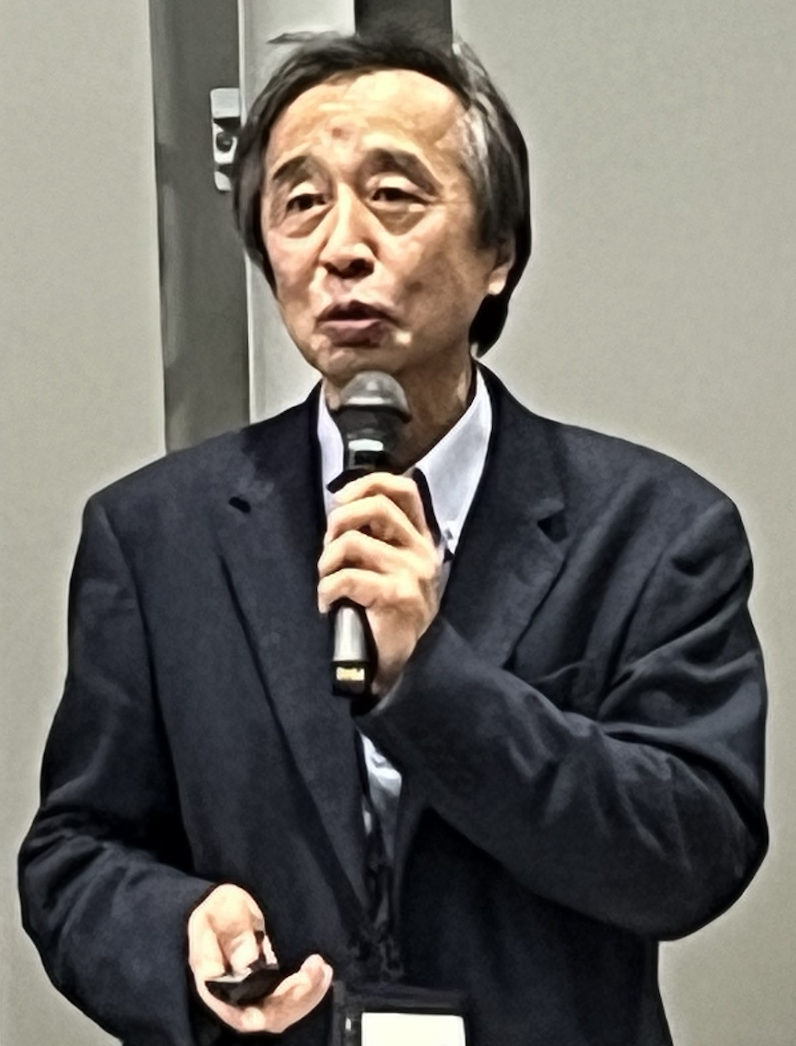

6.17最高裁第2小法廷で裁判長を務めた千葉雅美氏らが「5大法律事務所(巨大ローファーム)」に天下りし顧問として再就職した。しかし今だに元最高裁判事の肩書で東京電力側の立場に立った意見書を裁判所に提出している。図表に示す通り、西村あさひ法律事務所は715名。長島・大野・常松法律事務所は515名。アンダーソン毛利・友常法律事務所は672名の弁護士が在籍している。森・濱田・松本法律事務所は約600名。TMI法律事務所は535名。大所帯を抱えるローファームの実態は「ロー」が抜け落ち、ただの利益最大化に走るファームだけの利益組織に転落しつつあるのではないか。

何が彼らを突き動かしているのか?そこに司法が遵守すべき「公共性」はあるのか?間違った判決が過去に為されたら、誤謬を改めるのが本来の「司法の有り様」のはずだ。

[©︎小河原さき氏作成]「エコノミスト」]

だが、日本には司法の「良心」のような原発を止めた裁判官がまだいる。樋口英明元判事と井戸謙一元判事だ。金平氏は自身の取材経験から司法への不信感を抱いた3例を取り上げた。沖縄の那覇地裁の「辺野古訴訟」(福渡裕貴裁判長<現・東京高裁民事21部>)の原告側意見書を原文のままでは受け付けないと「事前検閲」していた事案。大川原化工機事件では勾留中に何度も保釈申請したがことごとく却下。その間に勾留中の元会社幹部が発病し死亡してしまった悲劇。また鹿児島県警の「内部告発事件」での裁判所の対応についても検察の問題だけで済むか?そこに裁判官の罪はないのか?いずれも司法はあたかも行政の追認機関であるかのように「公共」の概念が溶融していく象徴的な例えだ。

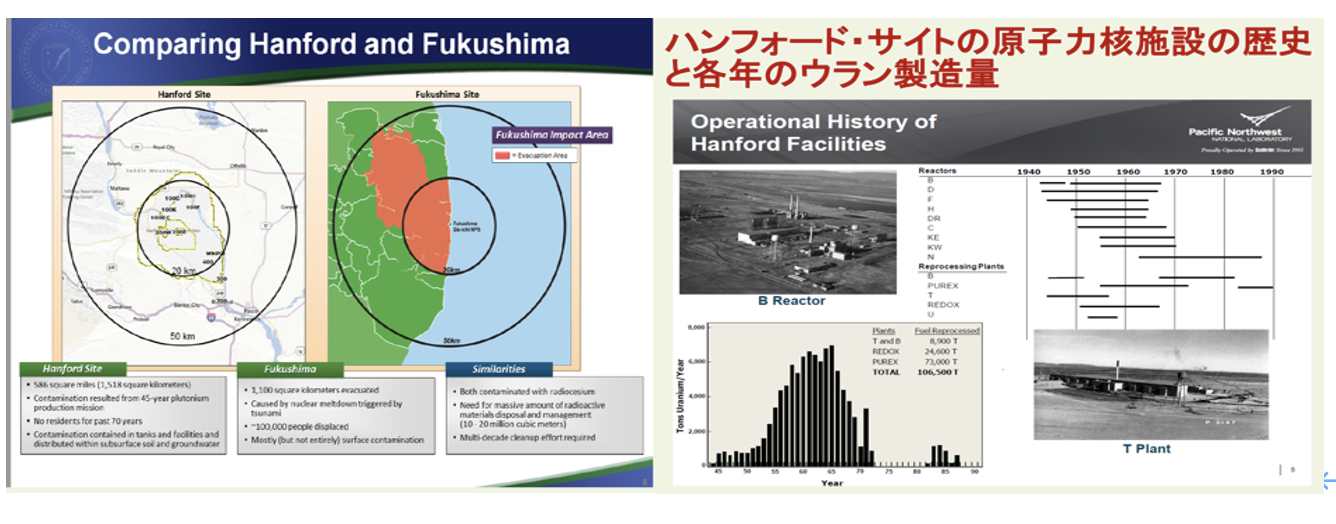

日本政府が掲げた第7次「エネルギー基本計画」における驚くべき誤謬は「原子力依存度を可能な限り低減する」との文言が第6次まで必ず入っていたところ突然削除された点だ。また「原発の建て替えや新規増設を認める」とした原発最大限活用まっしぐらの大転換である。他方、アカデミズムにおける「公共」概念の溶融も問題視されている。全ては研究よりも富の追求になっている傾向が疑われ、今「軍事研究」には研究費がつく。日本学術会議の「特殊法人化」もその流れに与するだろう。今、復興庁が推進している「福島・イノベーション・コースト構想」とは、米国ワシントン州東南部にある核施設群で、原爆を開発した「マンハッタン計画」でプルトニウムが精製された場所である「ハンフォード」地域を模そうとしているのではないか。同所は過去の放射能汚染地域から、現在では全米でも有数の繁栄都市(全米で6番目の人口増加率:2013年、全米312都市の中で最高の雇用上昇率:2010年)となった。その「ハンフォードを福島に」という理想モデルを謳ったものではないか。

[©︎「米国ハンフォード地域について」令和元年8月30日 中村隆之 東日本国際大学東日本復興創世研究所・所長代行]

また作家・ジャーナリストのナオミ・クライン氏が言っていた「ショック・ドクトリン」の主題「戦争,自然災害を含む大惨事を過激な市場主義経済への荒療治に利用する『グローバル資本主義』の正体」福島版のような位置付けだと言えるだろう。近年、「原発や放射能はもう大丈夫だ」「福島は復興に歩み出している」という安全神話による若者の動員が見られた。福島の「負の部分」をなかったことにしている。その動きを象徴しているほんの一例は、環境省の施策「ぐぐるプロジェクト」だ。同プロジェクトは「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」の関連する目標のうち「3.すべての人に健康と福祉を」、「10.人や国の非平等をなくそう」、「11.住み続けられるまちづくりを」、「16.平和と公正をすべての人に」の4点を掲げる。金平氏は「本当にこれが福島・浜通りの住民のことを考えている代物なのか?何のための研究なのか?原点に立って再考すべきだ」と金平氏は問題提起した。

【2】揺らぐ信頼回復には最高裁自らが6.17判決を改め、利権侵食を防げ

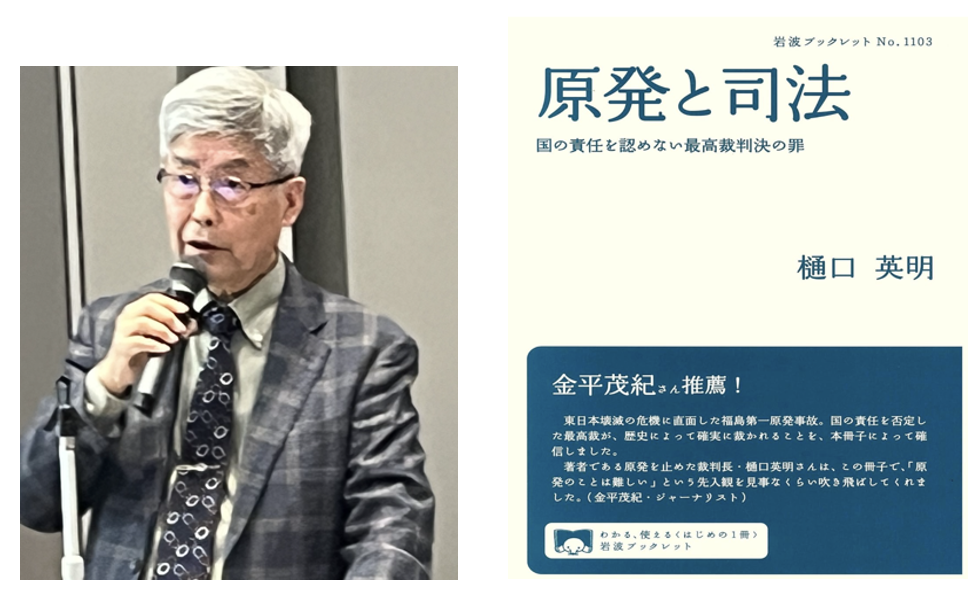

[筆者撮影]

元裁判官の樋口英明氏は、2012年11月30日に住民側が関西電力を相手取り大飯原発3・4号機の運転差し止め訴訟を福井地裁に起こした際の裁判長だった。樋口氏は2014年5月21日に住民側の請求を認め差し止め判決を出した。樋口氏は、原発の「本質」を理解すれば原発の危険性を理解することは決して難しくないが、先入観で「原発はそれなりには安全ではないのか」という認識が広がってしまっている、とした上で「脱原発運動を顧みず、政府は原発の本質を理解しないままに原子力依存に回帰した」と指摘した。

原発関連訴訟には「原発の運転差止め訴訟」と「福島原発事故」による「損害賠償訴訟」の2つがある。前者は将来的に起こり得る事故の被害想定を、後者は実際発生した福島事故の救済を理由とする訴訟だ。最高裁が「原発事故による被害について国に賠償責任がない」とする6.17最高裁判決を今後も維持することになれば、「原発運転差止め訴訟」にとっても大きな障害となる」と言う。

原発問題の「本質」とは2つある。⑴人が管理して安全3原則の「止める」「冷やす」「閉じ込める」を守り続けなければならない。⑵人が管理できなくなれば原子炉が暴走し、その事故の被害は想像を絶するものになることの2つである。現に福島原発事故では停電しただけで東日本壊滅の寸前まで日本は追い込まれた。「今、日本で原発を動かすことは耐え難いほど正義に反する」。

原発は「法の支配」によって止められる。最高裁の裁判官が合理的な判断をすれば、政治は動かざるを得ない。原発事故によって放射性物質に汚染されて故郷を離れざるを得なくなった原告は、「国策として原発を推進してきた国や東電に加害責任を認めて謝ってほしい」のだ。「自分たちが原発事故の最後の被害者であってほしい」と叫んでいるのである。

6.17最高裁判決は「たとえ経済産業大臣が東京電力に適切な津波対策を講じることを命じたとしても福島原発事故は防ぐことはできなかった」という理由で「住民側の国家賠償請求を棄却した」。それに対して三浦守裁判官は「国の賠償責任を認めるべきである」との反対意見を述べた。成否を分けた両者の違いとは、原発事故の想像を絶する激甚災害としての「本質」の理解の有無にあった。

多数意見の問題は2点ある。第1に経産相が津波対策を命じていたとしても福島原発事故を防ぐことができなかったことへの理由付けに全く説得力がなかった。第2に⑴地震調査研究推進本部が2002年に出した「福島県沖で津波を伴う大地震が起きる危険がある」との本件長期評価の信用性の有無、⑵経産相は津波対策を命じるべきだったか、について判断していない点だ。

これに対して正しい判断を示した三浦守裁判官の反対意見の要旨とは、⑴長期評価には信用性がある、⑵遅くとも本件長期評価の公表から1年を経過した2003年7月頃までの間に、経産相は東京電力に対し、津波対策を命じる必要があった。⑶その命令の内容は、法令の趣旨、目的を踏まえ、具体的な事情の下で、原子炉施設などの安全機能が損なわれることや、取り返しのつかない深刻な災害を確実に防止するために必要かつ適切な措置として合理的に認められるものを対象とすべきであるから、防潮堤の建造に加え、当時その有効性が認められていた水密化対策が取られるべきであったと明示している。原発の本質を踏まえてなされた三浦意見は、多数意見とは比較にならないくらいの高い説得力がある。

また東京電力は「五大法律事務所」と呼ばれる巨大法律事務所に原発問題に関する弁護活動の依頼をし、五大法律事務所は東京電力から多額の報酬を得ている。多数意見の3人の裁判官のうち2人は五大法律事務所の出身者であり、1人は最高裁を退官してすぐに五大法律事務所に就職した。

「6.17最高裁第二小法廷判決は結論ありきで論理を無視して下された」との疑念を抱かせるに十分なものだ。以降も論理性を無視して結論を最高裁の多数意見に合わせる下級審判決が続出しているという。司法が信頼を回復する唯一の方法は、最高裁自らが6.17判決を迅速に改めることである。それによって一部の不見識者、裁判官の能力を欠く者、利権構造に浸かりきっている者による判決を正すことによって、最高裁は今なお健全だと示せるのである。

「『司法は政府の顔色ばかり見るつもりか、国民を見くびるな!』と声を上げ続けましょう。一見すると非力に思えるかもしれない私たち1人1人の市民には重要事項を決める『国民主権』の主人公であり、決して無力ではないのです」と樋口氏は訴えた。

【3】未知数の災害も見据えた「火山と原発論争」も経て

[筆者撮影]

「脱原発弁護団 全国連絡会」の海渡雄一共同代表

2012年に政府は原発を減らしていく方針を打ち出し、約40年で脱原発が「国民合意」となり実現しそうだった。しかしその再稼働させないという誓約を守るどころか、新たに「次世代革新炉」の研究を始めようとする始末。経済的に成り立つはずがない企業に本来、銀行は融資を行わない。それを政府は電力会社の原発新設金に政府保証を与える政策を打ち出し、原発推進を経済的にもバックアップしている。そうした流れに与する「エネルギー基本計画」にまとめているのが、今の日本の原発政策の実態だ。

「東海第2原発差止め訴訟」では原告勝訴判決を勝ち取ることができたが、ほぼ同じ争点の島根原発の差し止め仮処分では敗れた。意見陳述に立ち判決を勝ち取ることができたのか?私たちは島根原発の仮処分で「勝訴するつもりだった」。しかしながら2024年5月15日、司法は原告の住民を見捨て私たちの声は届かなかった。「東海第2水戸地裁判決」と「島根2号広島高裁松江支部決定」の命運を分けたものは何だったのか?

島根では、裁判官に原発の「本質的な危険性」についての認識を共有できなかった事だ。避難計画の問題についても、裁判所は関心を示し、債権者(原告)の詳細な陳述書の提出を求めておきながら、「深刻な原発事故が起きることはないので避難計画の当否の判断は不要」として、避難計画の問題を完全に切り捨ててしまった。

3.11以降、住民の請求を認めた判決や決定は9件に及んでいる。中でも2014年5月21日、福井地裁「大飯原発差止め判決」において裁判長だった樋口氏が原発稼働を止める判決を下した。これが、原発訴訟全国提訴の最初の成果だった。この決定は、福井地裁・大飯原発判決を大幅に強めた決定内容となり「原子力規制委員会の新規制基準は『緩やかに過ぎ・これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。新規制基準は合理性を欠くものである』」と述べ、規制委員会の審査基準を真正面から批判した。

2016年4月6日、福岡高等裁判所宮崎支部(西川知一郎裁判長)は川内原発の再稼働を認めた。しかし、火山の噴火の時期や規模を事前に予測できるとの判断や「5つのカルデラ火山の噴火可能性は十分に小さいとする九州電力の評価は不合理である」と判断した。この決定を巡って「火山と原発論争」が湧き起こった。2017年12月13日、広島高等裁判所(野々上友之裁判長)は伊方原発3号機の運転を差止める仮処分決定を下した。広島高裁でも「阿蘇4噴火の火砕流が伊方原発に到達した可能性は十分に小さいとは評価できないため、原発の立地には適していない」と判断されたのである。しかし、2020年1月17日に広島高等裁判所は山口地方裁判所岩国支部の決定に対する即時抗告に対する決定を下し、伊方原発運転差止めを認めた。

その法的判断の根拠としても「(新規制基準には)震源が敷地に極めて近いすなわち、表層地盤の震源域から敷地までの距離が2km以内の場合について特別の規定を設けられている」とした上で、「四国電力」及び「規制委員会」の判断には、その過程に過誤ないし欠落がある。また判決は破局噴火の原告の主張は認めなかったが、「影響評価における噴火規模の想定が過小であることからそれを基にした四国電力の申請と規制委員会の判断は不合理だ」とした。

2022年7月13日、東京地裁商事部株主代表訴訟判決は、原発事故の被害の深刻さについて、「地域の社会的・経済的コミュニティの崩壊ないし喪失を生じさせ、ひいては我が国そのものの崩壊にもつながりかねないものである」との判断を示した。そして、東電役員に13兆円余の支払いを命じた。

2024年11月27日、仙台高裁女川原発差止め控訴審判決は、結論として差し止めは認めなかったが、高裁段階で、避難計画の適否について司法審査が必要であるとの積極的な意義をもつ判決を言い渡した。

遡るが2021年10月29日、3.11後初めて現地進行協議で裁判所が福島第1原子力発電所に立ち入った。「東京電力刑事裁判」が明らかにした「東電の御前会議記録」。強制起訴を実現するために2度の不起訴、事件の東京地検への移送にもかかわらず、東京の検察審査会の2度の起訴相当や強制起訴議決によって、事件は公開の法廷で裁かれることとなった。

「原発事故という未来世代に対する犯罪を引き継がせてはならない。最高裁6.17判決に象徴される原発を巡る司法判断の危機に立ち向かい、何ものかに疎んでしまっている裁判官を説得し、勇気づけ、裁判を通じた脱原発を実現しましょう」と海渡氏は脱原発市民運動にエールを送った。

[©︎「脱原発弁護団全国連絡会」海渡雄一共同代表]

【4】「原発賠償京都訴訟」原告代表「最高裁が『ラストゲーム』ではない」

[筆者撮影]

◆「原発賠償京都訴訟」原告団の共同代表 荻原ゆきみさん(写真・右)

2024 年 12 月 18 日、東京電力福島第一原子力発電所の事故で、京都府に避難した人たちが国 と東京電力に賠償を求めた 集団訴訟 で、2審の 大阪高等裁判所は 、東京電力のみに賠償を命じ、1審で認めた国の責任については否定する判決を言い渡しました。

福島市から避難された私たちの原告団の1人は手が腐って、腕を切り落としました。私も2011 年 3 月 14 日の事故当時5歳と9歳の子どもたちと避難を始めた先の大阪で一年目にして霜焼けで真っ黒になったのです。私も子どもたちも凍傷になり指を切り落とす一歩手前だったと思います。放射性物質が大量に降り注いだのは出発した後の15 日のこと。それなのに私と子どもたちは被爆症状としか思えない症状が夏頃から数え切れないほど出ました。 例えば、蚊に刺されたところは必ず膿み、熟々する。1、2年完治せず、些細な傷であっても治らない。 長女には甲状腺の嚢胞が疑われ、私にも結節があります。

私たちは放射線を外食産業に売るようなスーパーで、関東の食べ物を中心に大量に買って試食してみました。そこで福島の「脱原発をめざす女たちの会」 で知り合った方達に「そのスーパーの食べ物は絶対食べてはいけないよ」と「放射能規制基準値以上のものがたくさん流されていた」と事実を教えられたのです。避難先の大阪に 20 年ほど住んでいた妹の家族にも様々な症状が見られました。それ以外にも私たち女性陣 4 人は毎月の月経が非常に重いものでした。レバーのような塊がドボドボと出るので外出先でも着替えが必須でした。 原発事故から約 2 年後にいわきに「ホール・ボディーカウンター」 が設置されました。 数ヶ月経った頃に大阪から来た人の放射性数値を測ったところ、それまで測定していきた福島県内の人よりも多くの放射性物質数値を記録したといいます。 私は 2 年目頃に大坂にもともと在住していた普通のお母さんたちと共に「私の話を聞いてください」と安全な食べ物を入手するために署名を集め、 資料と共にすぐにスーパーに申し入れに行きました。「世界の歴史には核実験が数え切れないほどあったのだから、『0 ベクレル』の食べ物は事故前からなかったのだ」と知りました。「私の話を初めて聞いてくれる人」 に「原発事故当初、外食をしなかった方はいらっしゃいますか?海産物を食べなかった方はいますか?」と尋ねてきました。 少なくとも私は大多数の日本中の人々が「自分たちは既に被害者なのだ」という自覚をもって頂くことで私たちが抱えている多くの問題を解決していくことに繋がると思うからです。 私は「子どもたちを守れるのは私しかいないのだ」と心底思った決意を忘れることはできません。

◆「原発賠償京都訴訟」原告団 共同代表の福島敦子さん(写真・左)

大阪高等裁判所での2審判決は、国の責任を認めず判決は皆さんをがっかりさせてしまったと思っています。「中間指針第5次追捕」、「2022年の最高裁の不当判決」に倣った判決でした。「中間指針」自体が私には「法の平等」を認めない憲法違反をしているのではないか?と思っています。区域外避難者がまだ京都に数百人います。そして裁判の中では区域外避難者への賠償金は大体8万円というこの「差」があった。また、最高裁の不当判決にあった「長期評価」は大阪高裁では認められたが、いくら当時考えられたとしても、起きたらしょうがないじゃないかと流されてしまいました。その点を見ると「京都訴訟判決」は、原発の存在そのものがいくら立派な専門家に認められたとしても「事故が起きたら仕方ない」と見做された時点で、原発そのものが認められないのではないでしょうか。

また「京都訴訟」は「PTSD(心的外傷後ストレス)」のハイリスク者が多いです。専門家と弁護団が「成人55.9%」、「7〜8歳の子どもたち55.2%」にPTSDの傾向があるとアンケートをまとめて書面で提出しています。判決後は、判決内容に不服として既に私たち原告の6割が最高裁に上告している。

国会で訴えられるなら私たちの活動を国会に訴えていきたい。それに連帯し付随した脱原に向けた施策の転換を働きかけていきたいです。つまり、最高裁がラストゲームではないということです。

私たち原告の中に国連に行く機会があって知ったことだが、最終的には「個人通報制度」というカードが私たちにはあり、まだ切れるのです。みなさんと共に連帯し訴えてまいりたいと思います。

◆「個人通報制度」について海渡雄一弁護士よりコメント

欧州のケースで、「人権侵害」されたと訴えた人は、まず「国内裁判所」に訴える。さらに個別事件ではなく、法律に疑義を呈するような訴訟で、国内裁判所では話にもならない場合は「国内人権機関」があり、国内救済手続きでも救われなかった受理可能性のある例外や各締約国の国内審理が上手くいかなかった場合に「欧州人権裁判所」に申し立てをすることができる。このような「人権機関」は日本やアジアには国内的な人権機関も設立されておらず、また欧州のように地域人権裁判所に訴えることもできない。日本は先進国でありながら、国際的な批判から逃げ回っており国際社会に対して悪しき見本となる逆効果をもたらしかねないのではないかと危惧します。

「自由権規約B」や「第1選択議定書」は「個人通報制度」を定めている。同じような制度は子どもの権利条約、女性差別撤廃条約、拷問禁止条約にも設けられているが、日本政府は、どの条約の「個人通報制度」も受け入れていない。民主党政権の時には、制度の受け入れの直前まで行ったが、自民党に政権が戻り、制度の導入は頓挫した。民主的な先進国の中で、このような「個人通報制度」を受け入れていないのは日本と米国だけである。

ただ、国連の人権条約に基づく制度はないが、国連人権理事会に設けられた特別報告者制度や恣意的拘禁作業部会の制度などは利用することができる。刑事拘禁、入管収容、精神病院への拘禁、死刑確定者の人権などのテーマについて、この特別報告制度や恣意的拘禁作業部会の制度を利用した申立てが、効果を上げた事例が報告されている。原発事故避難の問題についても、健康問題や国内避難民に関する特別報告者が日本の状況について様々な勧告を行っている。

<結び>

3.11原発事故以来、故郷を離れ区域外避難者となっている福島県民の方々の帰還は進んでいない。各々の避難先で今も原発賠償訴訟を闘い続けているのだ。また、6.17最高裁判決がネックとなり、近年の原発訴訟の負けが混んで来ている。しかし司法に絶望することなく、流れを逆流させよう。裁判官が一時的に判断を誤ったとしても撤回して間違いを正せば、揺らぐ司法への信頼も取り戻せるのだ。その際必要となってくるのは「利他的であれ」という「公共」の概念だ。マスメディアにも世論をミスリードしてきた責任がある。「アメリカン・ジャーナリズム」が労働者階級だった時、権力の監視役を見事に務めていたのと比べ、ヒエラルキーがホワイトカラーに上がってからは「権力にすり寄るような犬に成り下がった」という教訓がある。それは日本のジャーナリズムに「利己的」な「利権追従」に走った傾向が見られることからも「戒め」とすべきではないだろうか。司法の「良心」と言われる樋口英明元判事に続く「次世代へ原発事故を巡る犯罪を引き継がせてはならない」との強い信念を持った司法関係者が現れることを強く嘱望したい。