[©️「自衛隊を活かす会」慶應義塾大学のフィリップ・オステン教授(2022年11月24日)]

[©️慶應義塾大学のフィリップ・オステン教授(2022年11月24日)]

2022年11月24日、慶應義塾大学のフィリップ・オステン(Osten Philipp)教授は「国際法上の重大犯罪(中核犯罪)」の国内法化―日本版「国際刑事法典」に向けて―」と題した講演を行った。筆者は一般公開の席に座して聴講した内容を本稿の前半でお届けし、後半では「デジタル・ジュネーヴ条約」の動向を伝えてみたい。

オステン氏はまず、次のように口火を切った。

「中核犯罪」とは、「ジェノサイド罪」、「人道に対する犯罪」、「戦争犯罪」、「侵略犯罪」(「国際刑事裁判所(ICC)」規定5条「裁判所の管轄権に服する犯罪」)を指し、国際刑事法廷による訴追処罰も辞さない国際法上の重大犯罪のことだ。

法的に守らなければならない「保護法益」とは4点ある。1)個人的法益、2)社会的法益、3)国家的法益4)国際的法益。だが、第4の法益(国際的法益)は日本の刑法体系で補足されておらず、的確な法解釈が困難だ。

国内は加入済みの条約を俯瞰すると、国内刑法は「戦争犯罪」のごく一部の類型を定めた2004年の「国際人道法違反処罰法」は現存するが、「中核犯罪」固有の処罰規定は存在しない。すなわち現行刑法の規定に対応せざるを得なくなる。例えば、「強制失踪条約」の各国の備考状況を監視する「強制失踪委員会」から「強制失踪」の「人道に対する犯罪としての性質に応じた独自の構成要件が欠如している」点や「中核犯罪」の背後にいる黒幕の処罰に関する国際刑法固有の帰責形態である「上官責任」が担保されていない点が指摘されている。立法措置も勧告されているが、日本の今後の「ジェノサイド条約」や「人道に対する条約」に加入することになった場合、条約上の処罰義務に従って「中核犯罪」として国内法化は必須である。ICC規定と異なる締約国の法整備状況に関して、「対象犯罪」についての犯罪化を義務する上に裁判権を設定する義務化を図っている。ICC体制にはない国内立法のメカニズムを規定している点ではうやむやにされたまま、放置されてきた。

そもそも日本は「ジェノサイド条約」に加入していない。条約上の犯罪化義務や裁判権設定義務と国内法上の対応として、対象犯罪「強制失踪条約」第2条「犯罪行為」第5条「人道に対する罪」、ICC規定7条「人道に対する罪」及び固有の帰責概念(背後者の「上官責任」「強制失踪条約」第6条「処罰」、ICC規定28条「司令官及びその他の上官の責任」)の立法化がない。類型の立法を講じないことでこれらの「中核犯罪」の矮小化が起きている。「組織・社会的な集団」を国際刑法責任で裁く。「ジェノサイド罪」と「人道に対する犯罪」については免責を認めず、整合性を担保する。上官命令の抗弁でも戦争犯罪に限定することで適用範囲としている。すべての「中核犯罪」は国際社会全体に向けられた重大な法益侵害と同数の「メルクマール」を持っている。通常犯罪とは一線を画し、まさに国際法犯罪と位置づけられる。ジェノサイド行為を単に殺人としてラベリングし構成要件とするには「中核犯罪」を正しく評価することにならず、場合によっては矮小化させてしまう懸念がある。「中核犯罪」は保護法益に反するだけの罪名を付与することによって、初めて独自性と重大性を正確に把握することができるのだ。

オステン氏は、アフガニスタン国軍の元中尉による「3名の捕虜らに対する虐待」「タリバン司令官の遺体を辱める行為」などの下位の公的地位「(外国人政府職員(公的資格保有者))を有する軍事関係者が犯した戦争犯罪を、国外から難民として亡命してきたドイツで訴追可能性があるとして、2021年1月28日に初めてドイツ連邦通常裁判所(BGH)が「ドイツ国際刑法典」に基づく刑事手続を行った判例を自著の法学研究論文で取り上げている。

「ドイツが『裁判管轄権』を有している」として、国内裁判所による、拷問などの戦争犯罪及び重大な態様で侮辱しまたは対面を汚す待遇による戦争犯罪の処罰、危険な傷害及び強要といった、一般刑法上の犯罪構成要件に基づく処罰は下位の公的資格保持者による公的資格の行使が、外国において内国人(ドイツ人)以外の者に対して行われたことを理由としては排除されない」と戦争犯罪の下位の軍事関係者の「事項的免除」を退けた事案である。

国家一般の主権的行為ではなく、ある国家のいち凡庸の公的資格保持者として軍事関係者が行った戦争犯罪に関する、自然人たる個人の刑法上の責任こそが、「手続の対象及び免除の有無の基準点」である。「事項的免除」はこのような場合、「人的免除(ratione personae)」とは差別化すべき問題なのだ。

[©️フィリップ・オステン/久保田 隆共著「国際刑罰権の間接的実施と事項的免除ー国家による中核犯罪の訴追と裁判権の免除をめぐる問題の一段面ー」]

現在、ロシアが侵攻したウクライナとの戦争でも、2022年4月に首都キーウ近郊の「ブチャの虐殺」が「ロシア軍による人道に対する犯罪」として国際社会から非難を浴びた。

だが、それと前後して逆にウクライナ軍と思しき兵が拘束したロシア民兵を射殺する映像が公開されたのだ。

当時「北大西洋条約機構(NATO)」ジェンズ・ストルテンベルク事務総長は「全ての戦争犯罪は厳粛に対処されなければならない」とウクライナ側を批判した。

ウクライナ側が捕まえたロシア兵捕虜を見せしめのように壇上に並べてメディアに晒したこともジュネーヴ諸条約違反に問われた。

[©️「非戦の安全保障論 ウクライナ戦争以降の日本の戦略」自衛隊を活かす会編・柳澤協二・伊勢崎賢治・加藤朗・林吉永共著<集英社新書>]

だからこそオステン氏が最重要課題と位置付ける「国外犯処罰規定」の見直しが重大になってくる。

国際武力紛争を律する国際法の一般原則からしても、「遺体」など具体的な戦争犠牲者の証拠の明示なくして戦犯の挙証責任を問うことはできない。

それ故に「国内」刑事裁判との関係で一部の国が採用している「普遍的管轄権」で係争するのだ。「普遍的管轄権」とは、ジュネーヴ諸条約と第一・第二追加議定書の重大な違反に該当・非該当を問わず、締約国の広義の「国際法上の犯罪(ジェノサイド・戦争犯罪・人道に対する犯罪)」を犯した者がある国で逮捕された場合、発生場所や容疑者の国籍を問わず行使することが認められている権利を指す。

[©️ANN NEWS「”併合宣言”翌日にドネツク要衝奪還 反転攻勢ウクライナ「私たちの土地」]

ロシアがウクライナ4州のヘルソン州、ドネツク州、ルガンスク州、ザポリージャ州を一方的に併合した。住民投票などという体面だけの民意を問うて無理やりロシア領にしたのである。筆者は2014年のロシア軍クリミア併合の時のデジャヴを体感した。マレーシア機(MH17)撃墜事件を国際刑事裁判所(ICC)で裁く際に何が障壁になっているのかを拙稿で考察した際のことだ。当時はテロリストと見做されていた親ロシア派は国際私法上は「私人」であるため国家の「相当の注意義務」が問題となっていたが、当時、「国家の過失責任」も同時に問われた。その場合、「ドネツク人民共和国(DPR)」に帰属するか否か、そもそも「ドネツク人民共和国(DPR)」が国際社会に「主権国家」として見做される「領土」「主権」「国民」「政府」の条件を満たしているのか、司法制度自体が存在するのかさえ疑わしい域を出なかった。

上記を踏まえ、今般ロシアが一方的に併合したウクライナの4州が国際社会に「主権国家」として果たして認められるのか国際法上の論争が物議を醸しているのではないか。

[©️「ビーカイブ」「マレーシア機(MH17)撃墜事件から約1ヶ月 首謀者をハーグ裁判所で裁く壁」(2014年8月18日)拙記事]

[©️REUTERS”Firefighters work to put out a fire in a residential building hit by a Russian strike”(2022, November 15)]

類似の「国家の過失責任」を問う国際法の問題事態として、ポーランドとウクライナの国境付近に着弾があり、爆風によって2名の民間人が犠牲になった事態を受けて、「北大西洋条約機構(NATO)」のジェンズ・ストルテンベルグ事務総長とポーランドのアンドルゼン・ドゥダ大統領は「ウクライナの対空防衛ミサイルが最も爆発を引き起こしがちだ」と述べ、ウクライナの民間インフラに対する最も起きて間もないロシアの攻撃に対する報復ではないか?」と疑義を呈した。ストルテンベルグ氏は「(この件では)ロシアがNATO加盟国に対して攻撃の算段をつけている証拠は何もなかった」とし、ロシアも「ポーランドを空爆するようなミサイルは発射していない」と否定した事態だ。

[©️”NATO Chief Says Explosion in Poland Was Likely Uninternational” (November 16.2022)より]

この「中核犯罪」として位置付けられた「戦争犯罪」を裁く上で国際法学の観点から何が問題となってくるのか?

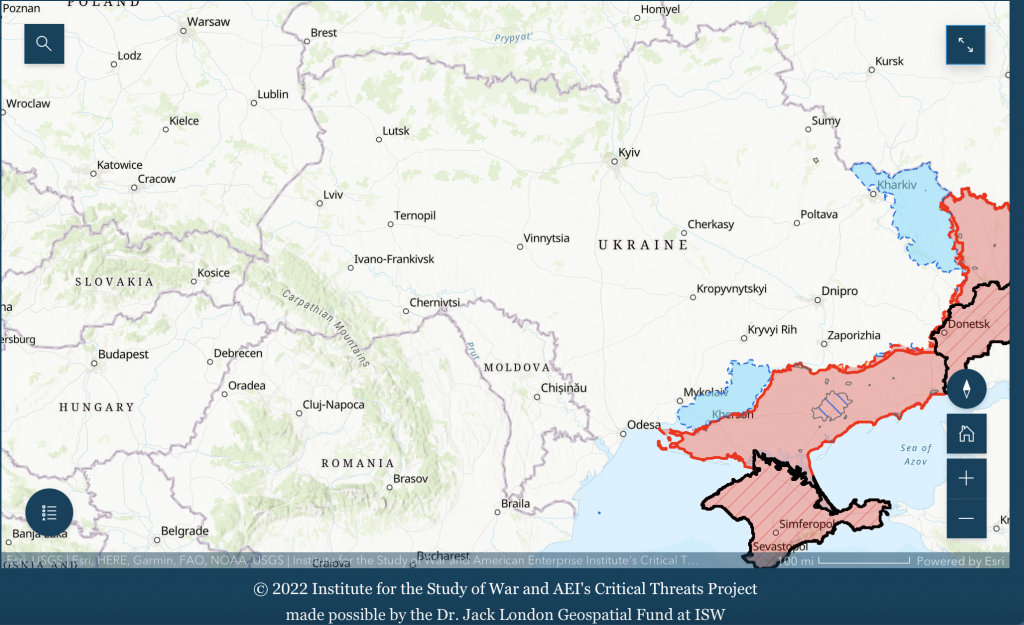

「Institute for the study of War:戦争研究所」(2022年11月23日)によれば、ウクライナを取り巻く戦力構図に新たな動きがあった。

ベラルーシのロマン・ゴロフチェンコ首相は、経済協力と可能ならば安全保障の協定について議論すべくイランに渡航していた。ゴロフチェンコ氏はイランのモハマド・モフベル第一副大統領と会談した。そしてイランのエブラヒム・ライシ大統領とその他の高官らと来るべき日に会う手はずになっている。ゴロフチェンコ氏はイランの首都テヘランを訪ねた。イランがベラルーシの製造する砲兵隊の砲弾の一助にするためだったのかもしれない動きを見せたのだ。

ロシア軍の直近の動向はザポリージャ東部とドネツク州西部の地点を増員してロシア軍兵力補強をしているように見えがちだと示唆した。

ウクライナの参謀本部は、チェチェンと「ワーグナー・グループ」の編隊がデヴァリツェヴォ、ドネツク州に配備されたロシア軍の個別部隊が丁度メリトポリ北東部のザポリージャ州ウクライナ東部ルハンスク州の主要都市リシチャンスク地域まで再編成されている。SNSに投稿された映像がロシア軍の車列がメリトポリの南部から北部まで移動している動向を捉えていた。

映像がとらえた地理的な座標は、ドネツク州のベジメンネからマリウポリを通じてロシア軍が移動しているものだ。ロシア軍にしてみれば激減した貴重な軍の装備品を運んでいるようにも見える。同「戦争研究所」は以前にもヘルソン州と武装した個人について調査した記録がある。一連のロシアの動向は攻撃を再び始めるための準備を急ぎ進めているとも思える。

他方、民間軍事会社「ワグナー・グループ」の実業家エフゲニー・プリゴジン氏は、作り話のウクライナ侵攻の脅威とウクライナの「ザセフチナヤ線」の建設の着手について、ロシア国境との近隣地域における彼の権力を強化するため、ウクライナの市民に対し恐怖を与えることに悪用している。この場合、軍人に限らず軍需産業に関わる商人や業者も可罰性があることは盲点になりがちだ。

「戦争犯罪の実行にあたって実行犯たる受命者は軍人で国際人道法上、禁止された兵器は毒ガスや化学兵器を提供した場合、商人や業者がそれを処罰できるような条文を策定することが肝要である」と前出のオステン氏は指摘する。

一方、ウクライナのデニス・シュミハル首相が「ウクライナ領土の電力配備網の半分以上がロシアのミサイル攻撃によって結果的に支障をきたすことになる」と述べ、DTEKのマクシム・ティムチェンコCEOが「ウクライナ人に対し需要を緩和するために可能な限り国土を離れるよう」急がせた。そしてYASNOのセルヒー・コヴァレンコ氏も「2023年3月の終わりまで少なくとも一定の電力供給停止が続く状況になりがちだ」とした上で、(ここ数ヶ月の)ロシア軍がウクライナの重大なインフラを攻撃し、その総体的な能力を削ぎ続けようとしがちな戦況を分析している。

だが、ウクライナでは今、ロシアとの「捕虜交換取引」が始まっている。複数回のウクライナ兵とロシア兵の引き渡しが確認される中、アラブ首長国連邦(UAE)でウクライナとロシアの代表団が接触しているという。「捕虜交換協議」だけでなく農業肥料に使われるアンモニアの輸出を再開するか否かの協議も行われた。

[©️Ukraine’s Military Intelligence Press Service/REUTERS「解放されたウクライナ人捕虜=24日」ウクライナ・ザポリージャ]

「1949年ジュネーヴ第3条約(捕虜待遇条約)」A第4条「捕虜となるもの」に挙げられた「捕虜資格要件」を満たす「個人請求権」の主張として、抑留中に受けた非人道的扱いが「ハーグ陸戦規則3条」や前出の「捕虜条約」に違反すると、戦争犯罪を犯した国家主体に賠償請求を求めた事案(「オランダ人元捕虜損害賠償請求事件」)では原告の日本軍の捕虜だったオランダ人が敗訴した判例がある。捕虜[正規兵(戦闘員)・非正規兵(文民)]は、敵対行為そのものについての責任を負わない。だが、「捕虜とされる前に行った行為」についての(戦争犯罪など)刑事責任を問われる場合がある。しかしその場合にも捕虜としての資格は失われない。(「捕虜条約」第85条「捕虜となる前の行為」)

また占領法規(「ハーグ陸戦規則3款」及び「文民保護条約3編3部」)が広範な規定を置いている。占領は一定の領域が「事実上、敵軍の権力内に入った」時に成立する(「ハーグ陸戦規則」第42条「占領地域」)。当該占領地において、常に人道的に待遇されなければならない(「文民保護条約」第27条「被保護者の地位及び取り扱い」)。さらに人質行為の禁止(同条34条「人質の禁止」)規定があり、ジュネーヴ諸条約「第一追加議定書」では、このような文民や捕虜を含めて「紛争当事者の権力内」にある全ての者の最低限度の基本的保障を規定している。(同第75条「基本的な保障」)国際人権法の発展に寄与する「最低限度の人道的保障」は2006年の米国連邦最高裁ハムダン対ラムズフェルド事件判決として、ジュネーヴ諸条約共通3条の規定が、いかなる性質の紛争にも適用されると明示している。

「停戦」に向けた戦争の終息を祈りたい。「戦後補償」や「賠償金請求」などの戦後復興に向けた課題が山積する中、大きな一歩として始まった「捕虜交換取引」の国際人道的取り扱いが問われることとなろう。

オステン氏の講演を聴講していた菅野志桜里 弁護士(元衆議院議員)は「もしも今、ウクライナで戦争犯罪を犯したロシア兵士が日本に亡命してきたら?加害者も被害者も日本人じゃない。犯罪が行われた場所も日本ではない。でもその人は日本にいる。そういう場合に日本はきちんと捜査して起訴して裁判するなど法の執行や場合によっては投獄も考慮に入れてどこまでやるのか?」と「国外犯処罰規定」の問題を具体的に紐解いた。

その上で「ドイツの先進例で自国の兵士が加害者になってしまった。自国籍民のタリバン構成員が殺害されて被害者になっているケース。ルワンダ国籍の人が加害者で隠蔽組織の指導をしていて、そのプロセスの中で非人道的な犯罪を犯した指導している場所の一部(犯罪地の一部)がドイツだったケース。シリアで犯罪を犯した人が犯罪行為後に難民としてドイツに逃れてきたけれども、加害者も被害者も犯罪地もドイツではないケースをいかに裁くか?」と仮想事態を想定して聴衆に問題意識を投げかけた。

オステン氏はこれを受けて「ロシアでは国際的な武力紛争行為に限り、同じく「世界主義」の「普遍的管轄権」、日本刑法4条の2「条約による国外犯」に基づく「世界主義」の適用を予定している。最も現行刑法上、全て概ね可能であり、これに限っては新規立法をあえて策定する必要性はないと言える」と補った上で、

「つまり、今般のウクライナ事態のように国外で外国人によって外国人に対して行われた「中核犯罪」のほとんどは、仮に被疑者が日本に逃亡してきて国内にいても、処罰できない。要するに、日本が国際法上の重大犯罪者の「セイフ・ヘイブン」(避難所)となってしまうリスクが現実の政策課題として強く認識されるべきだ」。このような不当な処罰を受ける間隙を埋めるには「中核犯罪」に特化した構成要件の立法化と共に「国外犯処罰規定」の整備が最も重大な目標である。

具体的な方策として、主に2つの外国の立法が考えられる。「スイス刑法典264条m」と「ドイツ国際刑法典1条」である。双方ともに犯罪地や行為者、被害者を問わず「中核犯罪」の「国外犯処罰」を可能にする共通項がある。しかしその要件や範囲については相違があるものだ。

まず、「中核犯罪」を国外で行った外国人が日本にいる場合で尚且つ外国や「国際刑事裁判所(ICC)」への引き渡しをしない、ないしはできない時に刑法の適用をする、いわゆる「(純)代理処罰主義(スイス刑法典264条m)」の導入。これにより日本での処罰可能性を担保することが可能になるだろう。だが、被疑者が国内に所在しない場合は刑法の適用が及ばないという限界がある。

他方、より包括的なオプションとして「中核犯罪」の固有の性質について条約上の処罰義務を履行しない。そして被疑者の身柄の所在を問わず、「真正の世界主義(ドイツ国際刑法典1条)」による否定を新設することも適うことになる。これにより刑法の域外適用を前提とした捜査権の行使が最も広範囲に確保される。それは日本の刑事司法に国際刑罰権の間接的実施の一端を促せる上ではより有用な方策である」と解説した。

日本が「軍法」もなく「最高司令官」を裁くだけの法体系も有さない「無法国家」であるが故に、「国外犯処罰規定」が皆無で「外国人戦争犯罪者(国外戦犯)」の「駆け込み寺」に等しい「避難場所」と化してしまう重大な「法の欠缺」がある。

やはり、日本版「国際刑事法廷」にその法制要件を追加することが望ましい。ICC規定に習い行為主体を指導級の人物(上官 ex.トロイカ)にどう限定するかが課題である。

ICC規定の「補完性の原則」に適った国内法整備の在り方を即用するものとして、また国際刑事司法の分野における「法の支配」の確立を推進すべく基本姿勢をより鮮明に、この政策方針に実効性と説得力を持たせる待望の大きな前進と評せる。今後、法制全体の趣旨を明確に示さなければならない。

「中核犯罪」を行った犯罪者が固有の性質上「(純)代理主義処罰」を導入し、刑法体系との整合性を図りながら実務上の運営にも十分耐えられるような法制度の構築に向けて、実践的な知見を発信し、立法作業を前進させることが今から取り組めるか否か。焦点となってくる。単なる外国先進モデルの後追い立法ではなく、日本独自の規範化を通じて、他国、とりわけICC締約国が極端に少ないアジア諸国に対して新たな立法モデルを提示することで国際刑法の促進や「法の支配」の普及にも寄与する「真の司法外交」を目指すべき日本の未来の姿が提言できる。

オステン氏は、「『不処罰の文化』を蔓延させない。処罰の刑事訴追という問題。なぜその戦争犯罪に刑罰権を科していくのか?必ずしも処罰することが可能なわけではない。刑事訴追と非訴追の紛争を経験してきた社会にまず、平和をもたらしていくにはどうしたらいいのか?また、場合によっては恩赦するのか?非訴追以外のメカニズムをどこから決めるのか?ということですよね?そういう意味合いで見ると、『正義の空白』を生み出す政治とのバランスの問題に差し掛かる枠組みとしては以前から国際法で『移行期正義(Transitional Justice)』の文脈において紛争地になった対立があっての起訴が必要だ。国内的次元においても、国際的次元においても禁止法はある。それだけで問題解決になるわけではないのだけれど、そういう重大な犯罪を犯した人にも放置させることを抑制することは許容できない事実もあって、その間のバランスが重要ではないか」と筆者の質疑に応じた。

2020年4月に「自衛隊を活かす会」の呼びかけ人で東京外国語大学の伊勢崎賢治教授と同会の松竹伸幸 事務局長、倉持麟太郎 弁護士、水上貴央 弁護士、菅野志桜里 元衆議院議員が中心となり、「国際刑事法典の制定を国会に求める会」として伊勢崎氏を代表に据え、「骨子案」を公表している。

[筆者コラージュ作成©️BELFER CENTER✖️Fox61✖️Crawfordより]

メガIT企業が主導する「デジタル・ジュネーヴ条約」の必要性

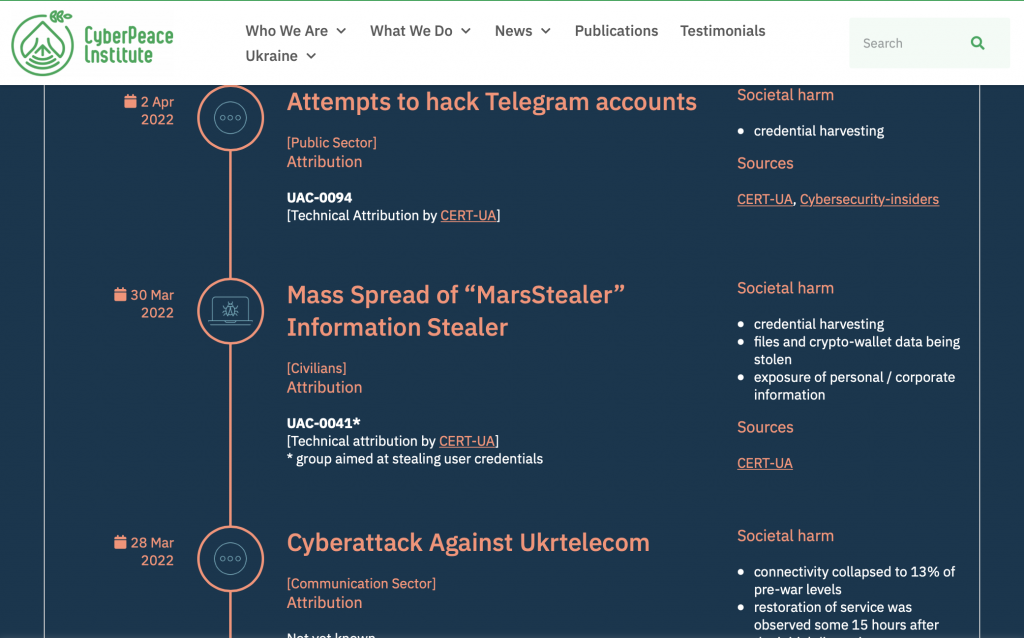

スイスのNGO「Cyber Peace Institute」によると、ロシアのウクライナ侵攻後、NATO加盟国を中心に50以上のサイバー攻撃が確認されている。

ウクライナのミハイロ・フョードロフ副首相が、「IT軍」=「IT Army of Ukraine」への参戦をTwitter上で世界中に呼びかけ、「参戦」する市民たちが「サイバー戦争」を拡大させているのだ。

「サイバー攻撃で人は死なないと言われてきたが、病院が攻撃で動かなくなれば、人が死んでしまうかもしれない。政府や軍だけではなく、民間企業、それに一般市民が参加する、新しいハイブリッド戦が展開されており、何が正しいのか分かりにくくなっている」という。

[©️Cyber Peace Institute]

対ロシア派だけでなく、ロシアを支持するハッカーもおり、「自分たちは正義のための戦い」をしているのだとサイバー戦争を正当化して毎日の攻撃を世界中から強襲している。

「ウクライナ刑法」改正第361条「戒厳令下でのサイバー犯罪との戦いの有効性を高めるための法律」(ウクライナ最高議会、2001年)には国内法による可罰性が加えられる刑事法体系がある。

では、国際法で刑罰を加える法体系はどのように整備されているのだろうか?

「サイバー犯罪に関する条約」が採択されたのは2001年11月8日だ。効力の発生は2004年7月1日である。

この「サイバー犯罪条約」は第2条と第3条によって「違法なアクセス」や「違法な傍受」が双方ともに「権限なしに故意に行われることを自国の国内法上の犯罪とするため、立法その他の措置をとる」としている。

また同条第22条「裁判権」によってa)自国の領域内、b)時刻を旗国とする船舶内、c)自国の法令により登録されている航空機内で行われたサイバー犯罪の適法範囲を定意付けた後、

同第22条d)犯罪が行われた「場所」の刑事法に基づいて刑を科すことができる場合、または犯罪が全ての国の「領域的管轄権」の外で行われる場合において、当該犯罪か『自国民』によって行われる場合、としている。

同条第24条「犯罪人引渡し」では1a)双方の締約国の法令において長期1年以上自由を剥奪する刑またはこれよりも重い刑を科せるものに限る、とあり、

b)統一的若しくは相互主義的な法令を基礎として合意された取極又は二以上の締約国間で適用可能な「犯罪人引渡条約(犯罪人引渡しに関する欧州条約(ETS第24号)等)」に基づいて適用される最も軽い刑罰を規定している。

「サイバー犯罪」に加担している世界中からの攻撃者をいかに裁くかは国際法の「領域的管轄権」や「普遍的管轄権」の範疇に該当するか、この場合、外国政府職員(公的資格保有者)の一つである「軍事関係者」ではなく、一般の民間人が「サイバー犯罪」を犯している違法攻撃者との認識が足りていないことが問題視される。

学説上の「サイバー攻撃」に対する見方としては、2013年に取りまとめられたイランのタリンマニュアルも同旨の「自衛権行使」の可否が議論されている。

サイバー戦を行う要員の武力紛争法上の地位など、法的規制が課題となっている。適用される法規が存在しない場合でも文民及び戦闘員が「確立された慣習や人道の諸原則及び公共の良心に由来する国際法の諸原則」による保護の下に置かれる「マルテンス条項」が「ハーグ陸戦条約」(前文)以来、「第一追加議定書」第1条2項「一般原則及び適用範囲」に至るまでの各条約に含まれている。

[マイクロソフト社社長・副社長任命ブラッド・スミス氏©️Bloomberg]

新たな動きもある。マイクロソフトのブラッド・スミス社長が旗振り役となって強く推進してきた「デジタル・ジュネーヴ条約」の動向である。

ジュネーヴ条約をサイバー空間で再現することは難しい。この条約は戦時に適用されるものだからだ。サイバー空間では(中略)平時の適用基準が必要になる。国だけでなく企業にも適用せねばならない。サイバー技術は猛烈なスピードで変化するため、条約が結ばれても、発効する頃には時代遅れになってしまう。まずは原則的な事柄について合意することが最も望ましい。スミス氏は国家に代わって一時的に企業が先頭に立ち、軍備管理の取極を作る動きを見せている。そこで、従来の戦争関連の条約を手本にして、企業が参加する大まかなサイバー規定を作るというものだ。

従来の「捕虜の取り扱い」や「化学兵器の禁止」「非戦闘員の保護」「敵味方を問わず負傷者を救護する義務」などの内容を取り入れてきた。

戦争にも守るべきルールがある。「ジュネーヴ共通第3条」も踏まえてスミス氏は草稿を構成した。

2018年春、マイクロソフト・フェイスブック、インテルを含む40社近く「あらゆる場所にいる罪のない民間人や企業」へのサイバー攻撃への支援を一切拒否するという条項。

被害国に支援を提供するという枠組みは作った。だが、スミス氏は中国、ロシア、イランの企業が参加していないし、グーグル、Amazonも含め巨大IT企業も参画していない現状を不満に思っている。「ジュネーヴ条約は第一次世界大戦、第二次世界大戦、ベトナム戦争からシリアに至る内戦でもことごとく破られてきた。平時であれ、戦時であれ、ないしはグレーゾーンであれ、政府は重大なインフラへの攻撃を自制する必要があることも示さなければならない」とスミス氏は展望を語っていた。

MEMO:

補っておく。「移行期正義(Transitional Justice)」とは、紛争(戦争・内戦を含む)期間あるいは紛争後の社会における法の支配において、過去の大規模な人権侵害とその結果に対して折り合いをつける社会の試みの過程と仕組みの総体のことをいう。より簡潔に言えば、紛争が集結した後に、かつての政治指導者や軍事組織の指導者や実行者の審理と処罰について、行われる正義の実践のことである。