【メディアスクラム©️Yahoo!News】

※この作品は、私が銀座の街を走り回って書き上げた原稿の次に、目まぐるしく動乱する社会情勢を知って、「社会派」に転向してから数多のジャーナリストたちを取材して「学生時代の集大成」としたものである。

相当以前の作品だが、なぜ出そうかと思ったかといえば、猥褻な考えを持って銀座の原稿をいやらしい目で見る輩がいることがわかったからだ。セクハラが酷すぎるので、今取り掛かっている全くテーマの違うものを出すにはもっと時間が必要なので、仕方なく古いものをあえて出す。

この「ガジェット通信連載JP」では「新元号『令和』の時代を迎える皇室を巡る商業メディアの報道被害とジャーナリズムの未来」という原稿を今年発表したが、これ以前にこの原稿を超える取材力があって、「無知」から正統派のジャーナリズムの王道に駆け上がるものが書けていたのがこの作品だった。この旧作で報道陣に尊敬を覚え、ものの見方が甘くなってしまった著作物になったが、ここで拾いきれなかった問題意識を最近になって書いたのが商業メディアの報道被害だった。

私は当時、「個人情報保護法廃案運動」に加わっており、会議に毎週参加し、「皆さんが個人情報保護法にこれだけ反対しても、民意がついてこないのは、きちんと報道被害の問題と向き合っていないからではありませんか?」と分をわきまえず発言して同意した方々の議論の呼び水に少しはなれたのではないかと。報道関係者の内部に入って一石を投じることでもしないと報道被害は解決しないという問題意識から取材を続けていた。

古臭いもので大変申し訳ないが、私も猥褻な行為をこれ以上、許すつもりはない。

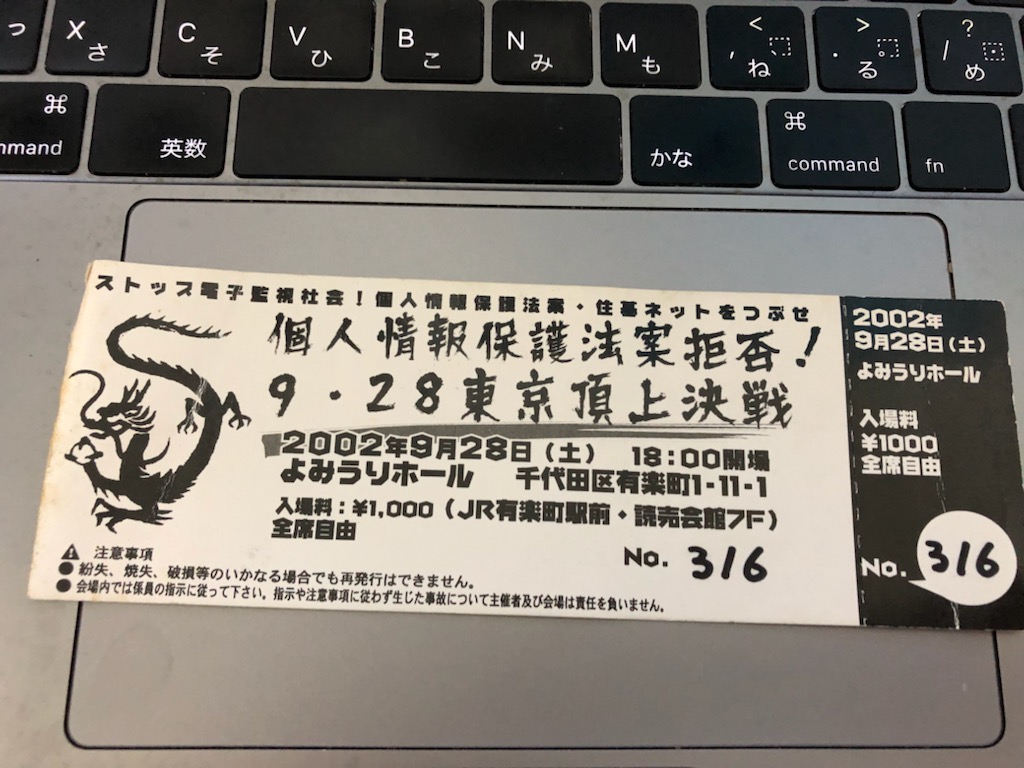

【個人情報保護法廃案運動©️2002年9月28日東京頂上決戦よみうりホール】

報道被害を加えているのは報道関係者だけではない。新聞や雑誌の読者、テレビの一般視聴者など情報の受け手が加担している二次被害の実態がある。そしてここにこそ報道の及ぼす影響力が表れていると私は思う。

報道外部の感覚をもつ学生というスタンスから、改めて報道被害を考える。

なお報道外部からの視点を重視するため、新聞、テレビ、雑誌を同じ報道関係者として一括りにする。

一、二次加害者 ―一般読者・視聴者による報道被害加担

【ケーススタディー 北朝鮮問題報道】

2002.9.18 「拉致被害者8人死亡 日朝首脳会談」の報道が流れた。連日拉致被害者の追跡報道が流れ、北朝鮮批判一色ムードに日本中がほぼ埋め尽くされた。この影響を大いに受け、朝鮮学校への嫌がらせが相次いだ。

失礼ながらこの卒業制作で問題とするのは、あくまで北朝鮮問題報道を事例とした、報道の問題であることをご理解いただきたい。取材協力くださった在日の方の抱える問題は場所を移して考えさせてほしい。ご容赦願いたい。

■報道から受ける印象と現場周辺に温度差

朝鮮学校への嫌がらせを取り上げた記事を紹介する。詳述の異なる全国紙と地方版とを比較してほしい。

[埼玉の朝鮮学校などに脅迫状が届く 日本人拉致事件で]

埼玉県内の埼玉朝鮮初中級学校と同幼稚園に「チマ・チョゴリの制服を私服に変えても見逃さぬ。切り刻んで悪の首領に送りつけてやる」などと書いた脅迫状が届いていたことが分かった。

学校側が27日記者会見して明らかにした。25日に届いたはがきで、消印は22日付けで越谷郵便局のものだった。脅迫容疑での告訴を検討している。また、中級部の生徒が路上で、「拉致、拉致」と言葉をかけられることもあったという。

(朝日新聞 東京朝刊2002.9.28)

[朝鮮学校に脅迫文送付 凶悪さに募る不安 ―送迎の保護者ら表情硬く/埼玉]

「チマ・チョゴリの制服を私服に変えても当方は見逃さぬ」。凶悪な内容の脅迫文が届いたさいたま市堀の内町1の「埼玉朝鮮初中級学校」(高石典校長、278人)と川口市木曽呂の「埼玉朝鮮幼稚園」(張仙玉園長、61人)が27日夕、緊急記者会見を行った。下校する生徒、車で送り迎えする保護者の表情は一様に硬く、幼稚園の保護者からは「送迎バスから朝鮮幼稚園の文字を消してはどうか」「国際交流イベントでの舞踊を取り止めては」という声も出ている。

同日夕、校庭で生徒がサッカーを楽しむそばで、同校校門まで自家用車で迎えに来る母親の姿がひっきりなしに見られた。首脳会談の翌18日から、用心してチマ・チョゴリの制服をやめ、多くの生徒は3~15人で下校し、バス停まで教諭が付き添ったり立ち番したりしていた。

妹らと3人で下校していた小4の男児(9)は「お母さんから集団で帰るように言われた」と足早で不安そう。中学1年の男子生徒(13)は「3日間、先生と一緒に登下校して何もなかったが、今日は一人なので、やはり怖い」と話した。小学5年の男児(10)を車で迎えに来た母親(46)は「こんな情勢なので、とても心配しています」と顔を曇らせた。

同校では、登下校時に女生徒が複数の男から「朝鮮人だろう。悪いことをしてやろう」と暴言を浴びせられるなどの被害が2件あった。同校・同園のホームページにも「こらしめてやる」「「リンチをしてやる」などの書き込みが相次いでいる。

安重根・埼玉朝鮮学園理事長は記者会見で「国交正常化で明るい未来が生まれると教えるべき教育現場で、恐ろしい目に遭うと教えるのは居たたまれない」と嘆いた。同席した伊東 在日朝鮮人総連合会県本部副委員長は「子どもたちは絶対に被害にあってはならない」と厳しい表情だった。

(毎日新聞 地方版/埼玉 2002.9.28)

私は報道で二次被害を知り、矢も立ても溜まらず現場を取材した。

「嫌がらせ?そんなのないんじゃないの?」

「さぁ、初めて聞きましたけど。」

怪訝そうに言葉を返す近隣住民に気をそがれた。

大宮駅からバスに揺られること約10分。芝川に沿って続く土手を右手に、深緑の校門を構えた埼玉初中級学校はひっそりと佇んでいた。校舎の左側、川から脇に逸れた細道には住宅が並んでいる。

「えっ、そうなんですかー。知らなかった。」とは下校途中の大宮開成高校の生徒。「在日の方と少し関りありますよ」と立ち止まって談笑していた子供連れの主婦も首をかしげる。

「以前、うちの敷地内に(朝鮮学校から)サッカーボールが飛び込んできたことがあって。その時少し苦情を言いましたけど、学校の方が丁寧に謝りにきてくださって。嫌がらせなんて考えられないわ」

報道された事件の現場周辺にも関らず、報道から受ける誇張された印象と現地とに温度差を感じた。この時私は、嫌がらせをする加害者は報道を見て煽られた、遠方からの来客ではないかと思った。

■無言電話、誹謗中傷・激励のメール

朝鮮初中級学校の校長室で私の取材を受けてくれた高石典校長は、連日の嫌がらせと報道陣の取材対応に追われ、疲労を隠せない様相だった。

「9.18(の北朝鮮拉致事件容認報道)から中傷のFAXが4、5通届きました。金日成の名前を出してかかってきた電話もあります。比較的若い方のように思えました。」

テポドン発射直後もチマ・チョゴリが切られ、右翼の扇動カーに授業を妨害されるなど、嫌がらせ自体は今に始まったことではないが、今回が一番ひどいという。

拉致問題に関して石校長は「遺憾です。拉致被害者家族の方を思うと心が痛い。」と声をおとすも、報道の在り方に話を移すと、朝鮮学校を代表する意見ではないがと前置きして「北朝鮮側の罪を問う拉致問題ばかりに報道があたっている。日本国に対しての言及がない。もっと歴史認識が深ければ」と語気を強めた。

「私たちは言いたくても言えないのよね」ある女性教師も視線を床に落とす。

集団で声をあげながら休み時間に廊下を走る生徒も、私が問いを向けると、

「電車とかでおまえ朝鮮人か・・・って」

一様に顔を曇らせた。

朝鮮初中級学校で同校のホームページを管理している教員の方に、ネット上の掲示板を見せていただいた。

「ちょんこどもは日本から去れ!

ちょんこどもはアジアから去れ!!

ちょんこどもは世界から去れ!!!

ちょんこどもは地球から去れ!!!!」

(投稿者:しね―投稿日時:2002年9月17日20時28分45秒)

「『2ちゃんねる』という有名な巨大掲示板サイトがあります。

今日、例のニュースが流れる中、このHPのURLをそこで紹介した人がいます。色んな人間が集まる掲示板サイトですから、中には心無い人、勉強不足の人、短絡的な人もおります。

そんな人の誰かが、この掲示板にひどい書き込みをしているようです。情けない話しです。(中略)

2ちゃんねらーのひとりとして、僭越と知りつつお詫びします。

本当にごめんなさい。」

(投稿者:名無し狸 投稿日時:2002年9月17日20時48分04秒)

「(本校の掲示板が)ほとんど2ちゃんねる化してるんですよ。掲示板を見てたOBから電話がかかってきて『大変なことになってますよ』って言われてね。警察に被害届け出して追跡しようにも、海外のダミープロバイダを経由してるらしくて、難しいだろう、と。」

パソコンの授業でこの荒らされようを目にした中学生のある男子生徒は「すごい」と一言洩らした。腰掛けたパソコンチェアをクルクル回転させながら、私の前で彼はこう呟いた。

「大人がこういうことをやってるからかな、と思った。新聞とかテレビとか、みんな同じだから」

2ちゃんねるに書き込みされる誹謗中傷や発言の中に、報道を見て書き込まれたのでは、とユーザーのマスコミへ向けられた意識、書き込みのきっかけとなっている影響力を伺わせるフレーズがいくつか見られた。

「私たち日本人を豚の足(足袋をはくから)とよび、拉致したかたを動物のエサとして、人体実験し、麻酔もせず解剖し異常者以外に全く想像できない方法で数十から数百人(政府発表は11名)を殺害した国と国交など結ぶ必要なしです。キムチや冷麺、観光などの紹介でごまかしたマスコミは最悪人種だ。」

(投稿者:3Girl 投稿日時:2002年9月17日22時59分33秒)

『キムチや冷麺、観光などの紹介でごまかしたマスコミ』とある。この投稿者が北朝鮮の実態に迫ろうとしてこなかった、マスコミの過去報道姿勢に憤りを覚えているのは確実だ。報道に影響されての書き込みであることもほぼ間違いないだろう。

「日本人はこんな掲示板に『死ね』とか『出て行け』とか書く前に、やるべき事が他にもあるだろう。俺はとりあえず、各党にメールした。マスコミの方にもメールした。ここの掲示板を見ている人間を動かしても、何にも問題の進展は無いぞ。あと、こんな罵倒で人間が動くとも思えない。」

(投稿者:まあね 投稿日時:2002年9月17日23時00分29秒)

この投稿者が意図するものはなにか量りがたいが、『マスコミの方にもメールした』とあるので、やはりマスコミを意識しての書き込みだろう。報道の影響下に置かれての行動であることには変わりない。

「『荒らし』をやるやつだけじゃないよ」ある2チャンネルユーザーは言う。「ストレス発散もあるかもしれないけど、社会的な問題を語り合う場が他にないんだ」

他方、報道の影響によってもたらされるのは誹謗中傷という被害ばかりではない。

9月20日前後、石校長あてに届けられたという板橋区在住の女性からの手紙をここに紹介する。

「一部日本人による、心ない行いに心から憤り、深く恥じ入り、本当に申し訳なく思っています。

一部のメディアを除いての、日本の大メディアのヒステリックな報道には、抗議の力も失くすほど呆れ返ってしまいます。しかし、世論調査にもあらわれているように多くの日本人は冷静です。拉致被害者家族のことをおもんばかって誰も声高には言ってませんが、多くの人は『でも日本も悪いことをしたんじゃないか』ということを知っています。日頃、日本の戦争責任のことを声高に主張するメディアは今、どうしてこんなに偏っているんだろう。私は9.17は悲しみを共有した日として心に留めたいと思います。みなさんのショックと複雑な心境を思うと、夜中に泣いてしまいました。みなさんの子ども達、そしてみなさんがあぶないめにあわないように祈ることしかできない自分が悲しいです。せめて、各メディアに意見をメールをします。みなさんも不当なことに対してはどんどん抗議してください。何か署名運動をする時には、ごめんどうでなければお知らせください。(中略)一部日本人による本当に心ない行い、本当に本当にごめんなさい。」

この女性と胸中を同じくする日本人の存在を、やはり新聞、テレビも伝えていた。

手紙の女性が行動を起こした動機に報道が関与していることは間違いない。

『日本の大メディアのヒステリックな報道』『メディアは今、どうしてこんなに偏っている』『メディアに意見をメールをします』

文面の随所に見られるマスコミ非難は、嫌がらせをする加害者から、被害側の支援者へと視点を移しても報道の影響下にある事実を指し示している。

一般読者・視聴者が、報道の二次加害者にも救援者にも転じる危険性を秘めている認識を新たに強めてほしい。報道機関や出版社内部の人間にとって既知のことであっても、重要なのは情報の受け手側の認知度、メディアに登場しない一般読者・視聴者の解釈の在り方ではないだろうか。報道に刺激された新聞やテレビの前の一人一人が報道被害に加担する可能性をもっている。報道の二次三次被害の連鎖をもたらしているのは、他ならぬ報道を見ているあなたかもしれない。

二次被害を起こすきっかけを与えているのは報道に他ならないが、一般読者・視聴者の報道される情報に対する過剰な過信という現実が窺える。

■少数派報道への拒否反応

二次加害者に転じてしまう報道の受け手が及ぼす報道二次被害は、報道の発信現場にも向けられている。いわば逆・報道被害の体感者の声を紹介する。

11月22日(金)参議院会館で「北朝鮮報道のあり方」を考える記者会見「これでいいのか!?北朝鮮報道」が開かれた。

記者会見場に元TBSキャスター・下村健一氏の姿があった。現在名刺の肩書きは「市民メディアトレーナー」。毎週土曜日にみのもんた司会のTBS番組「サタデー・ずばッと」の一コーナーを担当している。一週間のニュースを他と違ったスタンスで、抜けていると思われる角度から伝えるのが番組のコンセプトだ。大手メディアが拉致事件容認の報道を流した当初から、在日朝鮮人のインタビューや中国残留邦人2世3世を取り上げた。

「『おたくのやっていることは、世論の大勢と違うんじゃないの?』というかたちの批判が結構きます。報道というのは世論の全体の流れをちゃんと伝えて、うん、そうだ、そうだと頷かせてくれるものをちゃんとやってよ、ということ。そうではない違和感のようなものが出てくると、大勢と違う情報を出していること自体を批判する声が寄せられてくる。この声の出現には、メディアがあまりにも長いことメインストリームの情報を流すことに専念しすぎていて、メディアはそういうものだと一般の人に思われているのではないか、ということを発見してぞっとしました。」

余談だが下村氏は松本サリン事件報道時、河野義行さん犯人説を否定する報道を流し、大量に抗議のFAXを受けている。

「サタデー・ずばッと」11・16放送では、北朝鮮帰還事業の第一号船出港当時、メディアはいかに報道していたかを取り上げている。JNN報道特別番組を詳細に紹介し、万歳一色で送り出し、北に帰還後、どうなるのかということに対する疑問の言葉は、新聞(朝日・毎日・読売)にもJNNにもないと指摘した。今現在どうしていいか困っていることは、と下村氏はさらに続ける。

「寄せられた声の中に結構あったのは、下村は、『サタデー・ずばッと』は傲慢だ、というもの。『当時、こんな報道をしていたんですと、他人事のように言うな。それをやっていたのはお前たちなのだから、お前が謝れ』と、いう声です。『はっきり、ごめんなさいと言わないのなら、明日の放送を最後に俺はもう見ない』という宣言のメールも結構きて、非常に頭を悩ませています。」

また、反響の背景にある報道の影響を強調した。

「私たちのスタンスを支持してくれる声というのは、必ず今の北朝鮮報道全般への疑問の声がセットになっています。『最近の報道は怖い』『恐怖を感じます』という声が相次いでおりまして、私たちのやっていることでいいのだと思うと同時に、今、すごく大きな疑問がメディアに対して渦巻いているなと肌で感じております。」

フリーライターの魚住昭氏も北朝鮮報道状況を「あまりの不気味さに絶句」とトーンを落とした。

「本来多様であるべき言論が一色に覆われている状況というのは、初めて経験しました。」

魚住氏は拉致被害者「救う会」イデオロギーのバイアスがかかった形の歪んだ報道と指摘し、メディアスクラム対策でかつてないほどかかっている自主規制と情報の不足状況を一過性報道の背景に挙げた。

「異質の情報、たとえばキム・ヘギョンさんインタビューとか、『週刊金曜日』の記事に大変なバッシングが起きる。情報が少ないのに、それとちょっと違った角度からくる情報には大変な拒否反応が起きる、というのは、マスコミの末期的な状況だと思います。私は『週刊金曜日』の支持者でも愛読者でもありませんけれども、北朝鮮の謀略にのっかって、けしからんという批判には猛烈に反発します。現場に行って、当事者に話を聞いて書くのが記者です。そのこと自体を否定されたら、報道は成り立たないということは、皆さんよくご存知だと思います。」

バッシングであろうと支持であろうと、報道機関に寄せられる声自体は反響だろう。しかし、9・11米国同時多発テロの際も、ブッシュ政権を批判した報道を少数意見として、批判や抗議の声が殺到したために、異動を余儀なくされた報道関係者もいると聞く。差別化した報道や多様な見解で溢れるのが健全なメディアのあり方にも関わらず、いつの間にか刷り込まれた一過性報道に一般読者や視聴者が操作され、内部で葛藤しながら必死にこちらへなにかを伝えようとしている少数派の報道関係者を悩ませている。彼らの首を飛ばす危険性も秘めているのではないか。

「昔の記者は裏づけを取ったものだけど、今は疑うところが多い」以前、街頭アンケートを取った際、一般主婦からも聞こえてくるマスコミ不信の声がある一方で、過剰なまでの情報に対する信頼性の高さがあるようだ。

一般読者・視聴者一人一人が、流れてくる情報に疑いを持ち、読み解く能力―メディアリテラシー本来の意義と必要性とを、今改めて強調したい。

同時に、報道関係者の方に訴えたい。報道被害というと、メディアスクラム、記者クラブ制度など取材構造問題にばかり焦点があたる。しかし報道のもたらす影響力の甚大さはむしろ報道後にある。報道されてから後、その先の人生を好奇の目に晒され、居場所の喪失や社会復帰の遅れ、極めつけは村八分という社会的抹殺に遭った家族もいる。

「報道被害なんてよく講演に行くと必ず質問されるけど、(被害者が)自分たちの弱さを認めず、報道のせいにしているだけなんじゃないか。」

ある報道関係者の声を聞いた。

「裁判の法廷でもよく見るのは、『報道されたからうちの家族は壊れた』というもの。報道を逆恨みしてるだけだろう。報道がなくても起こり得たんじゃないか。」

この方の言うことも一理ある。しかし、報道の及ぼす影響力は、世間の目という付録付きで生きていかなければならない、先々の人生まで歪めかねない被害状況にこそ表れてくる。

どうか、傷ついている人の心の傷をこれ以上深めるような発言を控えてほしい。これこそ二次加害に他ならない。

改めて言いたい。報道被害とはなにより傷つけられた心をどう受け止めるか、という問題なのだ。最終的に報道する側の人間と、取材対象者との人間関係が円滑にいけば、後遺症を残すような心理的被害は避けられると思う。しかし最重視してほしい、人として当然の謝罪や思いやりという感情の価値こそが、今尚軽視されているように感じる。

前述の発言を聞き、私の脳裏にドキュメンタリー映画監督・森達也氏の言葉が過ぎった。

*「メディアには巨大な力はあっても、自覚はない。」

自覚の希薄化は、報道機関外部に確かに存在している、一般読者・視聴者の視点が抜け落ちているために起こっているのではないだろうか。内部にいるとどうしても気付きにくくなってしまうのでは、と疑問を抱かざるを得ない。

報道被害問題の解決を切に願い、批判や否定ではなく、報道関係者との共存を目指して対話を試みる。

【引用】

*(註)「放送禁止歌」デーブスペクター監修 森達也 解放出版 2002年

二、二次被害の実態―報道のもたらす影響力の甚大さ

報道関係者の方に、報道機関内部にいるとどうしても気付きにくくなってしまう、報道の影響力を知ってほしい。

実名か匿名かという紙面上だけの議論からでは見えない。

日頃報道が取り上げない一般読者・視聴者の声、その存在を軽視しすぎているように思えてならない。報道されるということはどういうことを指すのか、その及ぼす力の大きさに対する自覚をどうか強めていただきたい。

報道されたその後、いかなる被害が及んでしまうのか、推測上でも想像範囲の拡大こそが報道の及ぼす力を知った上で覚悟して、また細心の配慮をして報道する、ということにつながるのではないか。報道意識を考えた時、最終的に人間関係の決裂を生むような報道被害の大方は、自分が手にしている力の無自覚さから引き起こされるのではないかと思う。

■世間の目―社会的抹殺という直接影響

【事例①】無言電話、中傷と好奇の目

《1997年11月28日、和歌山県紛河町の小学一年大石資恵(ともえ)ちゃん=当時(六つ)=が友達の家を出たまま行方不明になった。二日後、団地の一階下に住む運転手の男(四一)が殺人容疑で逮捕され、部屋の冷蔵庫から資恵ちゃんの遺体が発見された》

紀伊半島西部。大石博寛さん(三四)、登紀子さん(二七)夫婦が暮らす団地は、JRのローカル線が走る和歌山県・紛河駅から歩いてすぐだった。(中略)

悲しみに輪をかけて、嫌がらせや中傷、好奇の視線が夫婦を苦しめた。

登紀子さんが美容院で髪を切ると「錯乱して自分で切ったんじゃないの」というひそひそ話が耳に入る。保険金が一千万入ったらしい」と事実無根の話を広める人も。

無言電話が続き、郵便受けの郵便物が開封されていたこともある。行き来していた団地の人たちの足も遠のいた。スーパーマーケットに行くと客の視線が集まった。

町議会が出した新年の広報誌には、こうある。「ありがたくないことで紛河町の名がマスコミなどで取り上げられた。町にとって、昨年はあまりいい年ではなかった」。 あまりの無神経さに、夫婦は声を失った。

(「犯罪被害者の人権を考える 家族それから」2 西日本新聞1998.3.1)

大石夫妻は、引越しを余儀なくされた。

【事例②】投稿記事がきっかけで村八分

1999年6月に新聞労連の報道被害相談窓口で受けた案件。

「地元紙で少年野球に関する投稿記事があった。当初、匿名希望だったにもかかわらず、記事の末尾に町名と名前のイニシャルが使われてしまったことで、村八分状態に。」と報道被害相談窓口事務局の大手勉氏。

「(投稿記事の)内容としては『朝から晩まで野球ばかりで勉強をやらなくていいのだろうかというお母さんの嘆き』だった。記事が出てどこの誰か分かってしまい、学校でいじめを受けるようになり、自営業の職場にも患者が減り、経営が傾きかけてしまったという」

全国紙よりも詳細に書かれる地方紙(第一章参照)による被害傾向が顕著だ、という。

【事例③】いわれなきデマ

《昨年十月二十八日、福岡県太宰府市の藤田さん方に包丁を持った大学生の男が押し入り、博さんの妻とし子さん=当時(四六)=を刺殺し、母親(八二)に重傷を負わせた。男は博さんの長女(二一)と高校時代の同級生で、逮捕後に「心神喪失」と診断された。事件八ヵ月後から、藤田さん方は無言電話や投石など「ストーカー」まがいの嫌がらせが続いていた。福岡県警は一連の嫌がらせもこの男の犯行とみている》

事件後、博さん方周辺に、長女と逮捕された男の親密な関係をにおわせるような悪質なデマが広がった。発信源は勝手な想像をめぐらせて二人の関係を探って回った報道関係者だった。

「長女と容疑者は婚約していたと聞いたが」「親に交際を反対されていたのでは」

テレビのワイドショーのリポーターは、近くの複数の住人にこう言ってマイクを向けた。同じような趣旨の質問をした週刊誌の記者もいた。こうした情報は、心配した隣人から博さんにも伝わった。

「憶測に基づく根も葉もない話に家族全員が傷つけられた」。

(「犯罪被害者の人権を考える 家族それから」西日本新聞社1998.3.8)

【事例④】メディア露出が親族の将来を歪める危険性

犯罪報道の在り方が問題視され、人権意識の高まり始めた79年代からも事例を挙げたい。

八十年三月二十一日午後十一時すぎ、国電総武線電車に男性が飛び込んで即死した。この男性は千葉県に住む早稲田大学総長室調査役兼早稲田高校事務長(当時五五歳)とわかった。三月六日に「毎日」のスクープの形で発覚した早大商学部入試漏洩事件で元部下の二人の職員が逮捕された直後だった。(中略)

事務長の長女(当時大学四年生)が三月ニ二日正午すぎから警察で異例の記者会見をして「マスコミの取材攻勢が父を殺した」と語った。

(「犯罪報道の犯罪」浅野健一 学陽書房)

「子どもたちも、マスコミに勤務先の会社名や早大卒などと書かれ、いかにも早大へ不正入学したかのように言われたこともありました。中学の先生が『都立の一流高校に受かっており、成績が優秀だった』とマスコミに言ってくれたそうですが、どうして私たちがそんなことまで証明しなければならないんですか。娘が大手企業に入社予定だったことも社名入りで書かれました。就職直前だったのでいろいろつらい思いをしたと思います。娘の縁談にもきっと影響するでしょう。(中略)

自殺の後、家に何十通もの投書が来ました。全部読みましたが、世の中の人がマスコミの報道を見て、主人が犯人だと思い込んでいるのがよく分かります。なかには娘が浪人して大学に入ったことを『不正入試を隠すためにわざと一浪したんだろう』というのもありました。」

【事例⑤】野次馬

桶川ストーカー殺人事件1999.10.26

「ワイドショーが事件について放送すると、それを見た人だと思うんですが、野次馬が家の周りに大勢来るんです。テレビの影響はそれだけ大きいということですよね。これはマスコミ報道による二次被害の最たるものです。」

(「創」2001.11月号 発言者・猪野憲一)

■つきまとうレッテル―社会復帰の遅れ

一度報道されると取り返しがつかない。植えつけられたイメージを払拭する術をもたなかった七十九年時は、とりわけ報道被害者の泣き寝入りというケースが多かった。

【事例】危ぶまれる居場所

《今年二月から行方不明になっていた千葉県市原市藤井一O六ノ二一、会社員藤原光明さん(四○)の長女明美ちゃん=当時(一二)市原小六年=が十日、木更津市の山中で死体で見つかった事件で、市原署捜査本部は同日午後七時四十五分、木更津市○○○○○○○○、○○○○○工業千葉工場従業員A(二九)を誘かい、殺人、死体遺棄の疑いで逮捕した。Aは調べに対し黙秘しているが、同本部は明美ちゃんの死んでいた現場の土と、Aの車のタイヤに付着していた土が一致することなどから、Aの反抗に間違いないとみて追及している。(七九年四月一一日「日経」》

逮捕から三年八ヵ月後の八二年一二月六日、千葉地検は会社員の不起訴処分決定を発表した。

犯人と決め付けられた報道の影響を受け、会社員は逮捕された二日後の七九年四月十二日、勤務先の大手製造業会社千葉工場から解雇された。

勤続年数十四年、係長昇進を控えた優秀な社員、と文献の中で浅野健一氏は会社員を評価している。

浅野氏の「裁判を起こさなかったのはどうしてですか」という問いに会社員は次のように答える。

「裁判をやると二、三年もかかり、原告として名前が出るとまた事件のことがむし返される。新聞に書かれること自体で事件と自分とが何かしら関係があると思われるのが怖かった。マスコミはどこまでもつきまとう。せっかく勤めた会社にまたいづらくなり、他の会社に行くしかなくなる。遠くへ行ってしまうならいいが、同じところに住むのだからこのままそっと勤めたい」(中略)

あのことは地震か台風か何かの天災と思いすべて忘れたい、もうこれ以上傷つきたくない、という本人の希望で裁判はあきらめた。「不起訴決まる」の報道で「やっとマスコミから釈放された」というのが正直な気持ちだったようだ。

(「犯罪報道の犯罪」浅野健一 学陽書房)

ロス疑惑事件で報道被害に遭った三浦和義氏のように「民事訴訟を起こし、メディアに損害賠償をさせる」という主張ができるほど、誰もが強靭な精神力を持ち合わせているわけではない。それは報道機関に毎日新聞社の「開かれた新聞委員会」を初めとする第三者機関設置などの報道被害対策が進められ、高橋シズエさんが代表世話人を努める「地下鉄サリン事件被害者の会」など、被害者自身によるサポート活動が見られるようになった現在も変わりない。

叫びたくてもあげられない声がある。松本サリン事件で冤罪に遭った河野義行氏や、桶川ストーカー殺人事件の被害者遺族・猪野憲一氏という一部の報道被害克服者だけを引き合いに、報道の必要性を説いてメディア関連規制三法を撤廃しようとするのはおかしいのではないか。

今求められているのは、メディアに露出できない報道被害者の声なき叫びに耳を傾け、かつて報道を苦にして自殺者まで出しているという過去の過失を認め、謝罪する謙虚な姿勢ではないだろうか。

「都合がよくてその場限りの反省、無責任で先走るマスコミは腹立たしい」

日本大学芸術学部のジャーナリズム論のクラスで取ったアンケートの中に、憤る二十代の声を見つけた。

また、事例に挙げた西日本新聞のキャンペーン記事からもささやかなる抵抗の声が聞こえる。

「被害者の家族が何を考えどんなことを必要としているのか、社会は分かっているはずです。私たち被害者から申し上げることは何もありません。今は、これ以上好奇の目で見られたくないという思いだけです」(1998.3.7西日本新聞)

記者へ向けられた言葉は短いが、重く響く。

先々まで一人の人間の人生を歪めるだけの力を、報道関係者は手にしている。その重さを改めて自覚し、どうか被害者が悲しみを乗り越え、現実と向き合えるまで思いやりある眼差しで見守っていただきたい。

被害者だろうと加害者だろうと、先の人生は自分で切り開いていくしかない。報道被害経験を通してなにかに気付き、そこから一歩を踏み出すのは当事者であって、報道機関の正論が啓蒙するのではないと思う。

三、報道による二次加害―自己過信と信念という名の刃

繰り返されるキャンペーン報道によって、度重なる苦痛の訴え、抗議にもかかわらず、繰り返し傷つけられた報道被害者がいる。

その二例から考えたい。

【事例①朝日新聞 代理出産報道】

[「代理母」国内で出産姉妹間、要望受け東日本の産婦人科]

不妊の夫婦のために、別の女性が代わりに出産する「代理母」という方法で、今年に入って赤ん坊が生まれていたことが分かった。東日本の産婦人科医師が朝日新聞の取材に対して認めた。代理母を務めたのは妻の姉妹のひとり。こうした出産は米国などでは80年代から行われているが、国内での実施が確認されたのは初めて。厚生労働省は全面禁止の方針を打ち出している。(朝日新聞2001.5.19)

諏訪マタニティークリニック院長・根津八紘氏は、朝日新聞の不意打ち報道に遭った。

当時、患者の人権とプライバシーに配慮して、手がけていた代理出産の公表をマスコミに控えてもらっていたという。

時期がくるまで公表しないという前提に立って、朝日の取材に答えてきたという根津氏の著書によると、朝日新聞記者が繰り返したアポなし来院の三度目に、「実は社内で検討した結果、代理出産は重要な問題なので、明日の朝刊で公表して問題提起することにした」といきなり問答無用の最後通牒を受け、「暴露」された、と書かれている。

「彼らはその約束を口先だけで『必ず守る』などと言いながら、情報を手に入れたら、あっさり手の平を返した」とある。

「他紙を出し抜いて『スクープ』をものにするためには約束を破ることも、患者の人権を踏みにじることもいとわないという、なりふりかまわない姿勢を見せている」と憤りを隠せない根津氏は数日後、朝日新聞O記者から、文面上では真摯な謝罪が伺える手紙を受け取ることになる。怒りを鎮めた根津氏はその翌日、別の朝日新聞記者から手紙を受け取った。報道された代理出産患者宛の手紙は、詫び状ではなく独占取材の申し入れ書だった、という。

「(手紙を)こうして改めて読み返してみると、本当に油断も隙もありはしない、と思う。この手紙では、さもこれから先、不妊患者の立場に立った生地作りをするかのように書かれている。ところがこの後、朝日新聞は実に二ヶ月余りにわたって、これでもか、これでもかとばかり、代理出産を否定するバッシング報道を続けるのである。

しかし、ここではそんな素振りさえ見せていない。朝日の記者は、言葉こそ巧みだが実がない。人としての誠がない。巧言令色、その狡猾さには舌を巻く。」

《代理出産「3年で5例試み」成功1例、事後ケア不十分 根津院長》《妊娠後や出産後に患者側と接点がほとんどなかったことを認め、支援、相談態勢は十分ではなかったことも浮かび上がった。》 (2001.5.20朝日新聞)

《不妊医療、度々渦中の院長『代理母』事前に〝予告〟。三度目の『ルール破り』》

根津氏は著書の中で自らに否定的なトーンで書き綴られた朝日新聞の手法を「見出しと内容が異なる、典型的な羊頭狗肉」と指摘する。

「見出しだけ見た読者は、私が札つきのアウトローのように印象づけられたことだろう。だが、今までも記してきたとおり、私は拘束力のあるルール(法律、加入を義務付けられた団体の、強制力のある規則)を破ったことなど、一度もない。朝日のこの記事は、その点を実は踏まえていて、記事内容では『それまで代理母を直接、規制するルールはなかった』『根津院長がルールを持たずに新たな生殖医療に踏み出したのは、今回が三度目だ』と書かれている。私が新たな生殖医療を手がけた時に、それを規制するルールはなかったことを明記しているのである。」

ある朝日の記者にこの事例を話して報道意識を伺ったところ、「謝罪の手紙では報道姿勢そのものについては謝っていないのではないか。それだけ批判の姿勢を貫いているのは、信念をもってやっているということだろう」との答えだった。

手紙の文面に謝罪の言葉が記されている箇所をみる。

「先日はご迷惑をおかけしました。最後はああいう形で決裂してしまい、これまでの先生との関係を考えると、こちらとしても忸怩たる思いです。先生がこれまで説明されてきたことを考えると、そのお怒りも十分理解できますし、せっかくの『信頼関係』が壊れてしまったと、金曜日以来、心を痛めています。」

なるほど「信頼関係が壊れたことについて」心を痛めているようだ。

「センセーショナルに取り上げて終わり、というつもりは全くありません。」「朝日新聞社として日本で代理出産は本当に認められないのかといった問題を考えていきたいと思っております。」「わたし自身、個人的には代理出産が認められるべきなのか、禁止されるべきなのかという両方の考え方の中で揺れています。(中略)一概に禁止とは言い切れません。イギリス型の、非商業的であれば認められるのではというスタイルが一番考えに近いと思います。」

意識して読んでみると実に巧妙な逃げのように第三者の目からは読めてしまう。「問題を考えていきたい」「であれば認められるのでは」とあるが、断定していない。

著書の中で「人権感覚のゆがみ、取材手法のいびつさ、傲慢と偽善、不妊症患者という『弱者』をいじめ抜く、執拗で偏執的な体質」と朝日新聞に怒りの感情を露にする根津氏は、報道された当時、雑誌媒体「週刊ポスト」を活用して「『姉夫婦はとても幸せに笑うことができました・・・・・・・』渦中の根津院長が代理出産女性からの手紙を公開」のタイトルで反論のメッセージを発信した。

著書によれば「この記事は、朝日新聞の、まるで犯罪事件を暴くかのような否定的なトーンでスタートした代理出産に関する加熱報道に、大きくブレーキをかけ、その後、冷静に検証するムードに変える大きな役割を果たしてくれることとなった。」とのことだ。

私は、取材をした当のO記者ご本人に事実確認や当時の心境をきちんと伺った上で、どうしたら報道被害を防げるのかをきちんと考えようと思った。

本来取材とは個人対個人の信頼関係で成り立っていると思う。受けたくなければ、本人がきちんと伝達してくるのが、人として当然の真摯な態度ではないだろうか。

同「代理出産」の文献に書いてあった読売新聞の田中秀一記者にお手紙を送って取材の申請をしたところ、きちんとご本人からご返信があり、取材させていただけた。

しかし、朝日新聞のO記者と思しき人物に手紙を送ったところ、ご本人からではなく、朝日新聞社の広報室から返信が届いた。

「諏訪マタニティークリニックの根津八紘先生あての手紙は私信であり、なにより取材過程を明らかにするということは取材源を秘匿するというジャーナリストとしての職業倫理に反する恐れが生じるからです。この点、どうかご理解ください。」

非常に残念だ。この程度のことで諦めるような私ではないが、中立の立場に立ってO記者の報道意識をきちんと聞いて、事実が分からないために批判的な内容で書くような真似だけはしたくなかった。私はただ、報道被害者をいかにしたら防げるのかを真摯に考えたかったのだ。

このO記者は本当に真摯に謝罪したのかもしれないし、そうでなければ、人を傷つけても報道せねばならないという信念のもとに報道した、ということになるのではないかと考えている。それ以外の理由があったのであれば、是非なぜなのかを伺いたい。

組織としての姿勢ではなく、記者個人の意識を聞くことと、「ジャーナリストとしての取材源の秘匿」は明らかに問題のすり替えである。私は取材過程など問題にしていない。個人的に報道意識を伺っているのである。もし朝日新聞社を批判するつもりなら、他媒体で朝日を叩くような記事を書くという手段に出る。しかしそんなことをしてもなんの解決にもならないので、個人的にお手紙させていただいたのだ。

いち学生に過ぎない私程度を相手にしている暇はない、という軽視した態度は分からなくもないが、報道被害者に対しても同じような態度を取るような真似だけは絶対にやめてほしい。私は捨て身でこの問題に取り組んでいるので、どんな扱いを受けても構わないが、報道被害者を窓口の対応や記者個人の対応で傷つけるようなことだけは、どうしてもやめていただきたい。

【事例②週刊新潮 沖縄米兵婦女暴行事件報道】

[嘉手納の軍曹に容疑 本人否認、再聴取へ沖縄・婦女暴行]

沖縄本島中部の北谷(ちゃたん)町であった婦女暴行事件で、沖縄は米軍捜査機関の協力を得て聴取した米兵ら米軍関係者5人(女性1人を含む)のうち、容疑者を米空軍嘉手納基地所属の20代の軍曹と特定して調べていることがわかった。県警は30日午後から、この軍曹を調べて容疑が固まり次第、強姦(ごうかん)の疑いで逮捕状を請求する。

女性は、北谷町美浜の駐車場で29日午前2時ごろ、米兵に襲われたと被害届けを出している。(朝日新聞2001.6.30)

「マスコミに追いかけられ、それに抗議するとまた仕返しをされると思ってびくびくしていました。マスコミの暴力は、事件そのものよりもきつかった」

米空軍軍曹(24)を告訴した女性は、浅野健一氏の取材に応じている。

「週刊新潮」(7月19日号)が《実は◇◇と被害者の女性は顔見知りだったんです。どうやら二人は、かつて交際していた時期があるらしいのです》と話すのは事情に詳しい別の常連客》と報道したが、那覇地検の次席検事と地元警察署副所長は記者会見で、「被害者と被疑者は犯行前には会っていない」と明言。

これに対し、女性は7月23日に「プライバシーも考えずに一部週刊誌が私をおとしめるような事実でもないことを書き、私の周辺で取材を行っていることに憤りを感じ、私のことが衆目にさらされるのではないかとおびえる生活を強いられています」と「強姦救済センター・沖縄」(REICO)に知人を通じて手記を寄せ、24日にREICOが記者発表して対抗した。

また25日には代理人を通して、沖縄弁護士会人権擁護委員会(永吉盛元委員長)に「一部週刊誌から侮辱的な取材を受け、名誉とプライバシーを侵害された」と、人権救済の申し立てを行った。これを受けて沖縄弁護士会は8月2日、節度ある取材と報道を報道界に求める声明を発表した。

「週刊新潮」(8月16日号)は、女性がREICOを通じて公表した手記について、《あまりにも軽率な「手記」を公表して、周囲を唖然とさせている》《一方の原告側はというと、なんとマスコミ批判まがいの手記を発表してノホホンとしているのだから、心細い限りだ。しかも、「内容は泣き言に近いものばかりで、目前に迫った刑事裁判の重みを本当に理解しているのか疑われてしまいます」》とさらに女性を非難する記事を掲載した。

女性は再び「週刊新潮」(8月16日号)に悪意に満ちた記事を掲載されたとして、8月14日、人権救済を申し立てた。

女性の代理人は「報道による二次被害に値し、明らかに許せない段階に及んでいる」と話した。沖縄弁護士会は9月10日、新潮社を厳しく批判する勧告文を発表した。

これに対し「週刊新潮」(9月6日号)は再び「『レイプ』被害女性の『腰砕け』情報」の記事で、米タイム誌(極東版)と星条旗新聞を引用し、女性がメディアから逃れるために身を潜めていた避難先を明示するなど、本人の特定につながる情報を載せた。

8月末、ついに女性は那覇法務局人権擁護課にも、人権侵害の救済を正式に申し立てた。

この記事を担当したデスクの方に報道意識を伺った。

「新聞は沖縄米軍基地撤去キャンペーンの只中にあり、『米軍→悪』、『沖縄県民→善』という構図ができあがっていたと思う。大勢とは違った側面で伝えたかったし、それがまた購買にもつながる。事件の背景を伝えるのが必要だと思った。」

女性の抗議について琉球新報紙に載せられたコメントと同様の対応をしていたのか、疑問をぶつけると、「被害者という女性から、雑誌社に直接の抗議は来ておらず、沖縄弁護士会人権擁護委員会からもコンタクトはなかった」とのこと。

「取材して書いた記事についてではなく、結果として傷つけてしまったことに対しては謝罪する。しかし日々ニュースが入ってくる仕事で、抗議の声も届けられない場合、こちらから(取材した先方に)一つ一つ電話してどうだったのか、を確認するというのはちょっと無理があるのではないか。」

書かれた女性に対するプライバシーへの配慮を伺うと、

「匿名にして職業についても伏せた。取材で女性宅に記者が伺ったところ、留守だった。周辺に聞き込みをすると事件の当事者がどこの誰か特定されてしまうと思い、(留守が分かった時点で)取材を引き上げた。週刊新潮としてはそこに配慮した。後追いで取材した写真週刊誌による記事が、結果として女性をかわいそうな状況に追いやってしまったのだと思う。」

雑誌社に直接抗議の電話はこなかったという。どういうことだろうか。雑誌社としての窓口が機能していないということなのだろうか。

「週刊新潮はもっとも悪質。彼ら本位の正義に基づいて書いている」と顔を曇らせた木村哲也弁護士の表情が、不意に私の脳裏に蘇った。松本サリン事件で「毒ガス男」とキャンペーンをはられた河野義行さんも「一番謝罪が遅かった」とトーンを落としていた。

その週刊新潮の記者の方に報道意識を伺ってみた。

「僕らは人間の感情を大切にしている。なにか犯罪事件が起きた時、『許せない』という人の憤りや、悲しみといった人間的な感情を大切にしているんだ。」

またある新潮系列の雑誌記者はこう言う。

「見たい、あるいは知りたいやつがきっといる。おそらくは読者も求めている。あえて読者中心主義を肯定する。」

週刊新潮はメディア関連規制三法に雑誌業界が共同反対声明を出したときも沈黙していた。なぜか。

「週刊新潮は法案が通ろうと通るまいとやることはやりますよ、と。黙って姿勢を貫く。」

私には朝日新聞社を批判するつもりも、週刊新潮を批判するつもりもない。ただ、社としての姿勢ではなく、人間個人の意識を伺った上で、今後報道被害者をいかにしたら防ぐことができるのか、きちんと考えたかったのだ。

マスコミの報道攻勢から身を守ることができるのは自分だけである。意識して自己防衛しなければ、都合のいい価値判断基準で切り取られた情報を、一方的に報道されるだけされて泣きを見てしまう。報道被害者にならないためには、マスコミの取材手法、組織としての報道姿勢を知り、知識という名の鎧で身を固めるよりないのではないか。

そしてもし報道されてしまった場合は、他媒体を利用して報道攻勢にストッパーをかけるか、あるいは弁護士を立て記者会見を開くなどして自ら反論の場を設け、逆にメディアを活用するなどして二次被害を防ぎ、論調を変える手段が有効のようだ。

北九州監禁事件時に被疑者が自ら弁護士を通して自分の言い分をメディアに発信するなど、報道される側の対抗手段も確実にあがってきている。

私がここで強調したいのは、一般読者・視聴者による報道の二次加害を防ぐことである。一人一人が報道に煽られ、期せずして二次加害者に転じないためには、意識して情報に接し、判断力をもつことだと思う。様々な情報を多角的かつ、総合的に判断することで、ようやく物事の真実が見えてくるのではないか。

四、報道関係者との対話

報道被害を未然に防ぐには、報道される側に立つ人間が報道関係者の取材手法、あるいは組織の報道姿勢を知ることが一助になるのではないだろうか。強大な力から自分の身を守るには知識で武装するよりない。報道関係者との共存を模索して、各媒体の記者の方に報道意識を伺い、対話を試みる。思いやりと配慮ある報道を願うなら、まず相手を知り、歩み寄ろうと努め、その上でこちらをも理解してもらいたい。

目指すのは批判や否定ではなく、共存。報道する側と報道される側の相互理解である。

■無理をしない

「なぜ普通でいられるの」。信号無視の車に息子を奪われ泣き暮れる女性は、毎日平然と出勤する夫に不信感を募らせた▼ある夕。玄関を開けると、ハンカチで目を押さえた夫が立っていた。「おやじが人前で泣くと息子が笑われる。駅と自宅の間で泣き、呼び鈴を鳴らす前にふいていた」。夫の告白に、女性は心中で責め続けたことを悔いた▼夫は退職し、パソコン教室を開いた。教室に生徒がいない時、2人は息子の歌声を録音したCDをかけ、1日に何度も耳を傾ける。【磯崎由美】(毎日新聞 地方版/大阪2000.5.2「記者ノート 息子の死」)

地を這うような視点。新聞から痛みと傷に寄り添う眼差しの温かさが伝わる。

肩につくかつかないかくらいのミディアムヘア。七部袖のトップスにジーンズ姿の磯崎由美記者は、取材場所の喫茶店で、席につくと体を斜に傾けた。視線をどこか虚空にさまよわせて、時折体を揺らす。テーブルを挟んで向き合う私との間に、異種独特の空気を醸し出していた。

男勝りで髪が長くて活動的。勝手な女性記者の固定観念が、私の中で音を立てて崩れていった。

「何年かは探偵ごっこみたいなもので。警察なのかジャーナリストなのかどっちか分からないくらい抜いた抜かれたの特ダネ競争。人権侵害なんか、それこそ数え切れないほどやってきてるんだけど、阪神大震災がきっかけで、今までと考え方が変わった。」

同じ現場にもかかわらず温度差を感じた、という。

「現地では、阪神で勤務している同僚の記者たちが、『瓦礫の下の被害者にまずカメラを向けるのか、それとも救助を手伝うのか』に葛藤しながら取材していた。一方で、大阪や東京からは『特ダネ』にばかり目を血走らせる記者たちが来た。修羅場の中で『誰のために、何を書くのか』という記者の原点を突きつけられた」

磯崎さんは99年に「クルマ社会を問う」掘り下げた特集記事を書いている。

「無理をして書く人じゃないなと分かってもらってから取材する。カウンセリングみたいに聞き続ける。」

交通事故直後、被害者はまともに話ができる状態にない。加害者に対する悪感情の強さも、受け止めるように耳を傾けるという。

現在入社13年目の毎日新聞社会部記者。アフガニスタン難民の収容問題など掘り下げた記事を書き続けている。

「アフガン戦場の旅」上映会を行った、中日新聞の吉岡逸夫記者も「ガツガツしない方がうまくいく気がするな」と頬をゆるめる。

「たとえば葬儀なんかの時、霊柩車で棺が運ばれていって、遺族もいなくなってから、そこに残って座っていた近所の人がいたわけ。それでこっちが中日新聞の、と名乗ったけど、別に何事もなく、遺書の話をしてくれて。実はあの遺書にはもう一通あったんだよ、なんて話をその場ではフンフンと聞いて。会社に帰ってからバーッと書いたけど、それが特ダネになったしね。」

「ある時は事件があった現場のマンションの庭でガサゴソやってたら、大家さんに『コラ!お前なにやってんだ』と怒られたもんで、近所で菓子折りでも買ってお詫びにあがったら、逆に家の中に入れてもらえて。それでいやあ、読売新聞とテレビが一番しつこくてね、なんて。あっちも誰かに話したいんだろうな、許してくれたりね。」

■人とつながるための自己批判認識

自分なりの自己認識があるんだ、と山口正紀記者は顔を斜に向けて口元を微笑ませた。

「日本人であるということは、アジア圏の人間からすると加害者。男性である。それはセクハラや差別問題に悩む女性や性差別を受けている人間からすると加害者。学歴は大卒である。大学に行ってない人からすると、加害者。被害者の側に常に寄り添うこと。メディアの仕事をしている。権力であるという加害者の自覚。自分自身への批判的な視点をもっているか、それが人とつながっていくことになる」

読売新聞入社直後から警察回り取材の矛盾に悩み、「匿名報道主義」で浅野健一氏とともに報道被害問題に取り組んだ。

ロス疑惑報道で実に480件を超える訴状を書いてメディアと法廷で闘ってきた三浦氏の報道被害問題に着手していた時だった。

「三浦(和義)を応援するなら会社をやめろ」

嫌がらせの電話が相次いだ。

「読売新聞は上に許可がなければ書けないと言うが、だからといって処分はできない。」

しかし報道被害の実態を訴える以前に訴訟が棄却された公判が2、3年続いた。裁判の公判があった。この時上の意向により情報調査部へ強制的に異動となった当時山口さんが書いていたという、第四部まで予定されていた連載も途中で打ち切りとなる。配属先の勤務内容は読売年鑑の作成。OB記者の中に現役記者は山口さん一人という労働環境だった。

「初めは腐りかけていた」という。

しかしデータベースで過去の新聞を読むことができる面白さを知った。実名で書いてある事件報道に疑問を覚えた。「人権問題や差別問題に無関心な過去の記事が、検索者によって知らず人権侵害につながってる危険性があるのではないか。」社会部と話して五年の間に内容を変えたという。HPを作り、コラムを連載した。その数は200本にも及ぶ。

「現状で自分なりになにができるかを考える。勤務時間が短く、好きにコラムを書ける上、逆に今の方が自分の時間がもてる。」

腐っていたという山口さんの表情に今、かげりは見えない。

「言いたいことを言わないで仕事するなんて屈辱的だ。言いたいことを言った上で、自分にできることをやっていきたいんだよ。やりたいことをやって生きている。仕事もその一つさ。」

連載したコラムをまとめてブックレットも刊行。売れ行きもよく、社内貢献度も高い。

東大で講師を勤める山口さんからこんなエピソードを聞いた。

「東大生に向かって『おまえたち、今まで人生で劣等感とか味わったことないだろう。でも俺に言わせれば、みんな受験戦争の被害者だよ。遊んだり、自分のやりたいこともできないで』そう言うと一斉に反発するよ」

再び顔を斜に向けて微笑む山口さんを見て、不意に思った。

「ペンを取り上げられ、記者としての命を立たれている」そんな噂も、幸せの基準という問題では、と。

■当然の人に対する思いやりとして説明するよ

「俺、撮りたくないから。回さないスから。」

TBS報道局カメラマンだった貞包史明さんは、現場の放送記者に言ってカメラのスイッチを切った。「組んだ記者が理解のある人だったんだ。」

1991年雲仙普賢岳噴火報道の現場で、火砕流が流れた。報道関係者20人余りが死亡。

偶然にもロケ弁当遅配のため、TBSの報道クルーから死傷者が出ることはなかった。

しかし直前まで一緒にいた、他局勤務で貞包さんと親しかった人が黒焦げの状態にあり、貞包さん自身、呆然としていたという。

お寺や小学校の体育館に遺体が続々と運ばれてくる中、泣き濡れて倒れそうになりながら歩く母親の肩を抱える息子の姿があった。

正面から群がるように撮っていた他局の報道クルーに対し、

「おまえらどけ」

思わず怒りの声をあげて道を開く親子の、背を追い続けるカメラマンは撮り終えてパチンと指を鳴らした。

「いい絵撮れたよ。」

貞包さんはその姿を見て決めたという。

「当時、TBSの現場担当カメラマンは一人。自分が回さなければ少なくとも自分の局からは放映されない。上になに言われようと関係ないと思ったよ。その分、自分たちマスコミが現場でしてきたこともきちっと残しておこうと。いい絵撮りに走ったけどね。」

処分について伺いを立てると、

「そこがTBSのいいところなんだよな。最終的な報道現場の決断に上が横槍を入れてくることは、自分の経験の中ではないね。ある意味で自由なんだ。」

TBSがある政治家から名誉毀損で訴えられていた折、山口敏夫議員(元労相)に疑惑がもたれていた事件を追っていた。

「社内は必要以上に政治家の疑惑に関してナーバスになっていた。その時にこの事件で既に逮捕されていた人間の口から『山口議員に頼まれてやった』という供述があったという情報を捜査当局からキャッチした。しかしこのスクープは結果的に放送できなかった。理由は『裏を取れ』という報道局長の一言。塀の向こう側の取調室で言ったことを他にどうやって裏取りできるのか?」

当時貞包さんは「政治家が怖いんだ。だから政治家側の意見を書けばいいんだろう。」と報道局長室に怒鳴り込んだ。「(局長室の)席を蹴ってきた手前ずっと山口氏にくっついていた。山口逮捕時、東京地検に出頭する車に無理矢理一緒に乗り込んだくらい」と、拳をそろえて前に突き出し、事件当時の山口氏をジェスチャー付きで振り返る。

「上に嫌われたにせよ、きちっと仕事をこなしていけば現場、社会部長は分かってくれる。」アクセントを「きちっと」において、自ら再認するように顎を落とす。

「スクープして撮りたい、出したい。血液が沸騰するような快楽ってあるよ。でもここで話してくれて大変ありがたいけど、こういう事態もあります。それでもいいですか、と当然の人に対する思いやりとして事前に説明するよ。それでも放送しますか?それだけの影響力をもっているんだから。先方を騙くらかしてスクープ取ってあとでとんでもない事態になりました、じゃ無責任すぎる。」

テレビは一都四県全てを一人でカバーしなくてはならない。支局など細分化されている新聞社に比べ圧倒的に一人が負う範囲は広いという。毎日違うチーム編成とカメラクルーという構成。特集以外の突発的ニュースは当番であいているカメラマンと組むことになる。話し合う暇は皆無。平均睡眠時間は3~5時間で、徹夜続きの夜もある。

「人を殺したやつだったら憎い。この手で逮捕してやる、縛り上げてやる、許せないって思う気持ちってあるよ。犯人が捕まるまで寝ないでも、と体をもたせるのに、ある意味そういう憎しみが必要。」

加害者の家族に対する配慮はどうしているのだろうか。

「被害者と同じだよ。きちんと手紙を書いてお時間のいただける時にお話伺えませんか、って取材する。最終的には本当に個人の問題だと思うよ。」

オンエア前、TBSの報道フロアを丁寧に案内してくださった貞包さん。別れ際に言った台詞が印象に残った。「毎日会う人会う人が視聴者だと思ってるから」

*(註)山口敏男議員は1995年に二信組融資乱脈事件で逮捕されている

■聞かれたら話すのが当たり前

「ただそこにある事実を報道する。」

NHKの放送記者という肩書きに、私は思わず頷いてしまった。

「取材するときには人権を考え、人間の尊厳に敬意を払い、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮する。あくまでこの事件を報道することについて、社会的な価値があるか、を考える。」

安部英男記者は*85年入社して初任地の釧路(2年)から東京(4年)、福岡(2年)の計8年の警察・司法担当。福岡県警キャップを経て、現在「国際放送局・ニュース」(東京)デスクを勤める。

「サラリーマン記者とジャーナリストとの違いは、取材すること、報道することについて、何を、いかに世の中に問うか、という視点をもっているかという風に考えている。受動的と能動的の違いといってもいい。」

基本的に教えてもらうという姿勢を大切にしている安部さん。TPOも使い分けているとか。

「以前、漁業の現場を取材に行った時言われたのは、『安部くんはいつもジャンバーでふらっとやってきて、スーツなんかで来ないからいいね』と。服装に気を遣うのは礼儀だと思う。」

公正中立性の報道。編集段階で内容が変わったり、圧力がかかるなどして放送中止になることはあるのだろうか。

「個人の主義主張、立場が全て公正中立ということは、ありえない。上の人間は、放送することのプラス面、マイナス面を考えて、ニュアンスを弱めることもある。結果的に引き起こされる面倒を避けるということもありうる。立場上、政治家や外部の人間に言われて、現場に口を出すこともある。これは、バイアスというよりも自己防衛といえるかもしれない。ただし、聞かれたことには全て答える。知っていることを話すのは当たり前だ。81年に当時のニュースセンター9時で放送する予定だった、ロッキード事件5年の企画で、三木元首相のインタビューを放送しようとして、結果的に報道局長命令で中止になった事件は、まさにそうしたことだったと思う。」

私が質問する度、身を乗り出して首を少し傾けながら安部さんは続けた。

「基本的には、放送法で、NHKの予算が、国会の承認が必要だという点が決められていることが大きい。民法も電波が免許制であることや総務大臣が、業務に関して資料の提出ができるといった点があり、どうしても新聞よりも政治的な影響は受ける。自己規制というか、組織防衛といったもので、徹底して自民党をたたくといったことは出来ない状況にある。」

政治的な問題にかかってくる自主規制とは他にどういう形で表れているのだろうか。

「社会的な争点となっている問題については、多角的に意見を伝えることが必要だが、NHKは、自主規制として、多数意見がどちらにあるかなど世論動向を伝える場合には、世論調査の結果によるものとし、街頭などでインタビューを行い、それがあたかも世論であるかのような伝え方はしないことにしている。特に選挙期間中は、選挙の争点となっている政策課題についての街頭インタビューは放送しない。こうした自主規制は、有識者の意見などは、対象になっていないが、政治の上で、対立のある話は、取り上げるまでに上司のチェックが厳しくなったりということがあり、放送までの時間を考えると、現場には、取り上げるのが、難しくなっている現状がある。」

最後に拉致家族の会見(9月17日報道)について、朝鮮統治の問題と絡め抗議を受けたという、反響の声について教えてくださった。

「北朝鮮、けしからん、というものも多かったが、朝鮮併合以降、日本政府が、半島でやったことに比べれば、たいしたことがない、そうした責任はどう考えるのか、といった意見もあった。北朝鮮を批判する家族の会見を垂れ流すNHKを批判し、受信量を払わないぞ!という意見も寄せられた。」

■普通に聞けばいいんだなって

1985年、日航機御巣鷹山墜落事件があった。入社して研修直後に取材へ出た新人にかけられた言葉は、「遺体安置所で棺に取りすがって泣いている中学生の声を取って来い。」だった。

「とても声をかけられる状況ではありません」

元TBSキャスターの下村健一さんは、とにかく伝えるのが仕事と、傷つけずに引き出すことを考えて現場からありのままをリポートした。

下村さんが普通の感覚からズレかかっている自分に気付いた時、報道という仕事の怖さを感じたという。

「富士岡市民体育館に500以上の棺が並んでいた。日航機から運ばれてくる被害者の遺体を前にして、震えを感じていたのに、3日経って市民体育館のパイプ椅子に悠然と腰掛けて、開襟して風を通している自分がいた。目の前で泣く遺族の姿にハッと我に返った。気付いたからよかったけど、あの体験がなかったら感覚が麻痺したまま報道を続けていたかもしれない。」

下村さんは表現にこだわっている。変にあざとく作ろう作ろう、とすることは意味がない。手練手管で泣かせようとすることに問題があるのでは、と思ったという。

日航機墜落事故から5年後の5月。熱気球飛行プロジェクトで、エベレストを気球で飛び越える挑戦者・神田道夫機長らに同行し、長期に渡る密着取材をしていた。出発地点の中国側に何日も寝起きし、取材対象者と信頼関係が築かれ、完全に仲良くなっていたという。その時事件が起きた。

下村さんが小型機に乗りレポートしていると、離陸から約1時間後に風向きが変わり、取材対象者の乗る気球の航行に異変が起こった。岩壁に接触し、炎上する直前に乗員は決死の脱出を試みた。

下村さんは小型機の着陸後、事故現場に急行、そこで負傷した取材対象者が降りてくるのを待った。

「なにを聞いたら傷つけるのか?」

担架に乗せられて運ばれてくる被害者を目で追いながら直前まで自問自答していた。カメラが向けられた時、自然と言葉が口をついて出た。

「もう時期病院だからがんばって!」

「大丈夫です」

担架の上から返ってきた答えを聞き、「感じた通り普通にやればいいんだ」その時思ったという。

「(事件が起こる前に)テントに連泊していた事前経験があったから可能だった。突発の取材だったらありえない」。

下村さんは「知る権利」のためではなく、「知らせる責任」のために報道するという。誰だって電波発信していいとは言えない、と。

「どんなやな奴に比べても、テレビの方が嫌われ者」という自覚から加害者取材であってもおどおど行く。とか。

「スペースJ」キャスター、ニューヨーク特派員などを経て99年にTBSを依頼退職。

現在フリーになり、「地球が大きくなった」と感じたという。

「地球上のどこにいても、次の瞬間にはニュースがある現場に自分はもう立っているという感覚があった。」

ニューヨーク支局時代、アメリカ、メキシコ、チリを3人でカバーするという配属状況。

テレビの報道現場に話し合いや議論の場を求めるのは酷だ、という下村さん。

「精神的にも肉体的にも疲労困憊で感覚が麻痺してるのに、本人がその状況に気付かずに体だけは元気で最前線で取材している、という記者もいる。そういう記者が報道加害してしまうのかもしれないけど、彼らに(傷つけないように)求めるのは酷。」

「人生の優先順位を間違えたくない」と自らの感覚が麻痺する前にTBSを退社した下村さんの、現在の肩書きは市民メディアトレーナー。東大社会情報研究所で「メディア演習(1)」クラスを受け持つ客員講師を務める一方、メディアリテラシー普及活動などを進める。

感覚が磨耗する前に、取材者を教育現場などに一旦下げるなどして報道現場との回路を作る、というのが現時点における下村さんの答えだ。

■自分もこうなり得る、だから知りたい

「不安だよ。いつも不安を抱えながら書いている。」写真週刊誌「FOCUS」のある記者の言葉を聞いた時、正直、意外に思った。

神戸小男子殺害事件の際、「FOCUS」は14歳の犯人の顔写真を公開した。

「これだけ世の中を震撼させた、社会を動かしたやつの顔を、自分は見たい」

当時の編集長に決断させたものは、好奇心だった。

「これは少年事件じゃない、成人事件だと思った。こいつは怪物だ、とある意味敬意を表した。」

現場をあたっていたという、その記者は当時を振り返る。

写真週刊誌の取材手法は、文章の前にまず写真を集めること、だという。これはなにか「まず絵をとる」というテレビの取材手法に似ているのではないだろうか。

神戸小の事件発生時、「また地獄だな」と思ったという。

「写真週刊誌という時点でセンセーショナルという認識が世間一般の意識の根底にある。その中で写真を収集していくことはより難しい。」

「取材対象者に写真を出させることは重いことでしょう。活版の方が匿名で書ける。でも写真週刊誌の場合、『写真』という見逃せない、それこそ取り返しのつかない事実として載せることになる。相手の立場に立ったとき、きついと思う。」

神戸小の事件発生時、現場に直行してくれとの本社の命を受けて乗った新幹線の中で、この記者の方の携帯が鳴った。

「あなたのところは載せるんでしょう。私は見たくないわ。」

妻からだったという。

最後の最後まで編集長サイドでは「目線を入れたままの進行」だったことは当時のFOCUSが次号で伝えている。現場の記者はなにを思ったのか。

写真を見た時、「そうか」と思った。と記者は机についた腕の中に顔をおとしこんだ。この目は全てを物語っている、と。

「ある種の宿命を感じた。うちが載せなければ、多分『FRIDAY』か『FLASH』が載せていたと思う。」

凶悪殺人と定義付けられた事件はともかく、加害者取材時に「ある種のシンパシーを感じる」と記者は言う。「自分もこうなり得る、だから知りたい」と。

■私には、どうしてもそうとは思えません

[中国道放置・中1少女死亡事件 中学教師を逮捕 テレクラ通じ会う/兵庫県警]

「逃げないよう手錠」逮捕監禁致死容疑

神戸市北区の中国自動車道で七月下旬、大阪市立新北野中学一年、上家(かみいえ)法子さん(12)(同市東淀川区)が車から転落、死亡した事件で、兵庫県警捜査一課の有馬署捜査本部は八日、同県香住町立香住第一中学教諭、福本謙容疑者(34)(豊岡市福田)が手錠をかけて転落させたとして逮捕監禁致死罪で逮捕した。福本容疑者は「逃げないように手錠をかけた。自分で逃げようとして車から落ちた」と供述、容疑を認めている。二人は事件当日にテレホンクラブで初めて知り合い、その日のうちに会っていた。(読売新聞 朝刊 2001.9.9)

「アルコール暴力者だったという、実の父に性的被害を加えられ、福祉児童相談所にも法子ちゃんはその妹と一緒に来ていた。原因があってのことなのに、『テレクラをしている』という事件の側面だけを報道されているのはおかしいと思った。」

肩の下まで伸びた長髪。緑のダウンに膝丈スカートで深夜23時から取材に応じてくださった高橋麻美記者。「新潮45」に異動して間もないが、週刊誌で事件記者の畑を歩いてきている。

「取材者として、自分もかなりプライバシーに踏み込まれたことであっても話すようにしています。そうすることで、バランスをとっている。」

自分だけ無傷で聞くというのはフェアじゃないと言う。

「人って嘘をつくじゃないですか。心からの場合じゃない時も、相手の言い分を最後まで聞いてから、でも私にはこうとしか受け取れません、こういう風にしか思えませんと言います。」

取材対象者に不都合が生じた場合も、本人を前にして説明した上で書くのだそうだ。

「取材するということは、書くことを前提に受けてもらうのだから」

上家法子さん宅は生活力を父親一人に負っている家庭だった。

「母親が他力本願」と思ったという高橋さんは、法子さんの父親に取材、「自分はやっていない」というコメントを取るも、トラウマがあって起こり得ても仕方のなかった事件で、このままでは法子ちゃんがかわいそう、と考え、父親の言葉は嘘にしか聞こえなかったという。

帰る道々で高橋さんの携帯に法子さんの母親から電話が入った。

「(週刊誌に載ったりしたら)お父さんに殺されるから、書かないで」

高橋さんにはその時、遺された妹のことしか頭になかったという。

「私もあの時はまだ感情的だったし、(遺された)女の子を引き取って育てようかとまで思っていた。」

高橋さんは中学生時、一家離散されている。慶応大学を卒業後、新潮社に入社した。

わずか12歳でこの世を去った上家法子さんの事件を今振り返り、遺された妹に高橋さんは思う。

「あの子が同じ轍を踏まずに生きていってほしいと願うしかない。マスコミがくるかこないかに関わらず、人それぞれ(生きていく上で)試練がある。その内の一つとして考えてほしい」

五、感じる問題点―気持ちや感情の価値を軽視する傾向

記者との対話から、私は次の言葉を思い出した。

「テレビの人って人間だったんだぁって。もう、なに言ってるの、って思っちゃって。当たり前じゃないって。」

松本みすず高校の放送部による、メディアリテラシーの授業で協力した地元テレビ局のプロデューサーはビデオの中で高校生に言われた感想をこう語っている。(「メディアリテラシー作品集」より)

これは単に高校生の意見としてかたづけていい言葉だろうか、報道の受け手側からすると、報道を作っている側の人間も、同じ感情のある人の手によるものだと画面や紙面からは想像できない。少なくとも私はそうだった。

この取材を通し、初めて同じように心ある人間が報道しているのだと感じている。報道する側の人と報道の受け手との解釈は違うのだ。

学生という報道外部の視点で取材してみて気付いたことが二、三ある。

「報道被害って、たとえばなに?」

松本サリン事件の河野義行さんの事件や桶川ストーカー殺人事件など顕著な事件を除き、報道被害に対する問いかけに想像が及ばない方が、私がお会いした範囲内では少なからずいた。

報道被害問題というと、「またその話か」と煙たがられたり、「報道被害を防ぐにはなにも報道しない、という方法しかない」「マスコミだけの責任ともいえない」という意見が聞こえてきた。また、新聞はテレビのせいにし、雑誌は写真週刊誌のせいにし、テレビはテレビでワイドショーのせいにするという責任転嫁傾向も一側面として窺え、企業名が違うと自社の問題ではないから、と他人事意識が働いてしまう報道関係者も垣間見られた。

正直、取材を始めた当初は少なからず落胆を覚えた。

しかし一方でまた「知らないところで自分の記事が傷つけているかもしれない」「同じ報道機関の人間として申し訳ないです」「謝るしかないんだ」真摯な声も聞こえてきた。

謙虚さと、人間味ある思い遣りを感じた時、向き合っている記者の方に、私は自然とこころを開いて話すことができた。

紙面やテレビ画面の向こう側で発信している報道関係者の方が、どんな人間なのか分からないと、報道の受け手は紙面や映像から受ける印象や感じ方でしか解釈できない。

北朝鮮問題で「週刊金曜日」が曽我ひとみさんの残して来た家族を取材した。*曽我さんは自宅を訪ねた同誌関係者から掲載誌を受け取って読んだ後、こたつに突っ伏して「今日は一人にしてほしい」「怒っていると伝えてほしい」「北朝鮮と日本の真ん中で引き裂かれそう」と話したという。これに対し、「週刊金曜日」の黒川宣之編集主幹(69)は会見し、「拉致問題に関する情報が少なく、家族が離れ離れの状況の中、北朝鮮にいる家族の声を伝える必要があると思った。ジャーナリストとして正しかったと思う。」と説明。曽我さんの「怒っている」という伝言には、「何で怒られているのか分からない」と回答した。(2002.11.15毎日新聞)

私はこの紙面の「何で怒られているのか分からない」という一文を目にした時、報道の傲慢さを感じると同時に、思わずこの報道関係者は心そのものが分からないのではないかという疑いをもってしまった。紙面から伝わってくる印象から感じたことだが、果たして私だけが特別な読み方をしているのだろうか。あり得ないことではないと思う。街頭や学内でアンケートを取り、マスコミの報道姿勢や謝罪姿勢のなさにマスコミ不信が集まっている現実を知った。紙面や放映を見る限り感じてしまう、この思いやりのなさ、感情の問題の軽視こそが、実は最大のウェイトを占めているのではないだろうか。

まず人間として申し訳ないという気持ちや感情の問題を抜きにして、システムやメカニズムの議論に入ってしまう姿勢が報道される側を傷つけ、二次加害にまでつながっているのではないだろうか。

しかし後日、週刊金曜日副編集長の伊田氏の、報道当時の状況説明を聞いて、私は思い違いをしていたことに気付いた。

「編集部としては、『早くお母さんに会いたい』という(北朝鮮に残された)家族の声を曽我さんに伝えたかった。」

問題の記事は同編集部の見出し通りの意図だったことになる。思いやりのすれ違いという、日常生活の人間関係上によく見られるコミュニケーションの相違という実相を知った。

紙面や画面上に人間の感情をそのまま反映したような報道をのせてしまうと、逆に予期しなかった悲劇が起こってしまう危険性を感じた。だからこそ報道はただ事実だけを、冷徹に見えるまでに発信するのだと気付いた。取材者の感情を出すことは思いやりに見えて実は半端な配慮姿勢であり、本当に相手を思いやるからこそ、あえて感情を排除した姿勢で臨むのだと感じた。それはどこか、ライオンがわが子を千尋の谷に突き落とすことに似ている。

ではそこで報道する側の人間に起こってくる問題とはなんだろうか。

人間の感情を殺して接してはならない場合も、職業病的に人間感情を殺して人間と接してしまう時があるということではないだろうか。あるいはなんでも分析から入ってしまうという思考傾向から、感情や精神面の問題を片隅へ追いやってしまうのではないか。

私は先日、ある報道関係者の方に報道被害の問題に悩んで相談をした。まず簡潔に被害の状況説明をし、次いで被害者の抱える心の傷について話し、自分がどう感じているかを強調したところ、その方は感情の問題を指して

「そんなことより重要なのは」と、いきなり状況と問題背景などの物理的な話に入った。

私はこの時、片手でやんわりとだが、どこか光の射さない場所へ突き飛ばされたように感じた。人間の感情の問題というのは、報道する側の人に価値として軽視される傾向が強いように思う。

報道される側が求めているのはなにより真摯な配慮と思いやり。そして報道被害者が求めているのは最終的には人間として当然の事後ケアではないのか。

無謬な人間などいない。過失を犯しても、真摯な謝罪があればたいていの人間の感情は救われる。人間関係も円滑に運ぶ、しかし今マスコミは、この謝罪姿勢に一番欠けているのではないか。

北朝鮮報道の記者会見である報道関係者はこう言った。「もしかしたら一般の方々は、一度おまえらちゃんと謝れよ、ということを求めているのかな、という風圧を感じています」と。

私は先日ある在日の方を取材したが、差別と偏見を受けてきた彼女がこんなことを言っていた。

「日本に対する悪感情は消えることはないの。自分の核は変わらない。ただその回りに層が増えていくだけよ。」

元さんが日本に対する悪感情を少しずつ溶かし始めたのは、いつも日本人が謝罪し、思いやってくれた時だった。

「まことに申し訳ない」

焼肉店に来客した東京スポーツの記者。自ら抗議に押しかけた先の弁護士、警察署長。

彼女を初めて見かけたのは、休日の渋谷区新橋区民会館の受付だった。

清掃業者しか入っていない受付で

「公務員はいる?日本は公務員から変えないとこのままじゃ本当にダメになるよ!」

フロア中に響き渡る声で叫ぶ女性。それが元さんだった。在日コリアン2世。

今彼女は警察とマスコミに各社電話を入れている。

北朝鮮問題が米政策の具として利用されているという危機意識からだ。イラク攻撃を公言する米政府に乗ったガイドライン法にみる一連の有事へつながる流れ。有事法制反対を唱え、権力追及しない報道機関と警察に訴えている。

「馬鹿にされても、わからなくてもいい。とにかく公務員の耳に入れておこう。」

元さんは警察に押しかける。

「馬鹿野郎!おまえらなにやってんだ!!」凄みのきいた低い声で脅しをかける。

周囲の警察官が目を剥く。罵声をあげる。

「気の違った韓国人の女がぁ!」

取り押さえられ、引きずられたあげく、元さんは椎間板ヘルニアになった。

今彼女は有事法制の反対集会に出るたび、警察にフラッシュをたかれる。

「私のことを同じ在日でもよく思わない人はいるよ。でも同胞は絶対守るからね。」

少し斜に構え、元さんはタバコを吸って煙を吐いた。

「朝鮮人、朝鮮帰れ」と同胞が周囲から言われるのを見て、幼くして自分の心に壁を張った。

創氏改名で在日コリアンであることを隠した高校時代、いつばれることかと下痢症になるほど思い悩んだ。

「なぜ日本に生まれたのか、なぜ両親は平気でチマ・チョゴリを着、自分たちが朝鮮人であるということを恥ずかしく思わないのか」考え続けた。

7,8歳で隅田川に飛び込もうとまで思い詰めていたという。

元さんは六人兄弟の五番目。二番目の兄は徴兵され、服役時に拳で殴られて両の耳が破裂した。

三番目の兄は北九州の炭鉱で働き、その後ヤクザの世界へと足を踏み入れることになる。犯罪に手を染め、

「相当額を出せば、保釈できる」

弁護士に言われるままお金を出した元さんのお母さんは、全てを騙し取られた。

「韓国には絶対に行きたくなかった。日本にいてもこんなに辛い思いをし、なぜ見知らぬ韓国に行っても仲間はずれにされるのか。」

元さんは美容師の資格を取り、姉とともに焼肉店の経営を始めた。実姉を「美人」だと元さんは褒める。

常連だった警察の巡査がある時部下を連れてきた。

「フグを食べに行こう」と初対面のお姉さんを車に乗せようとした。

「姉をかどわかした」

羽交い絞めにされたという元さんは、連れられた姉の乗る、車の後を必死に追った。

「信頼していたお客だったのに、ショックだった」という。

人間不信になってもおかしくない状況で、被害感情や悪感情を払拭してきたのは謝罪なのだ。まず謝罪あって、システムの議論ありきなのである。

いきなりシステムの議論から入ることは、結果的に被害者をより傷つける、二次加害と同意なのである。

今こそ真摯な謝罪と自省の姿勢が求められている。

被害者の悪感情を受け止められずとも、傷ついたひとたちのありのままを認めてあげてほしい。私がお会いした限りだが、報道関係者に見られる向上心やポジティブシンキング傾向から、その陰に隠れている、弱者に対する強者の論理押し付けという危険性が見逃されがちになってはいまいか。

報道被害の救済制度や、報道評議会などの議論ではなく、求められているのは心の議論ではないのだろうか。

そしてメディアリテラシーの未だ浸透していない背景にあるのは、やはり報道の在り方に問題があるという事実を指し示していると思う。分かりやすく真実を伝えるという図式こそを壊し、複雑で曖昧な現実こそを報道してほしい。「お受験殺人」とネーミングされた「音羽・幼女殺害事件」。実相は公園にまで及ぶ競争社会の実態、都心における人間関係の苦悩など様々な要因が絡み合って起きていたという複雑極まりない事件、現代社会の抱えるストレスの病理を報道した読売新聞の「心の闇」に見られるように、決して言い切れずすぐに答えが出ることなどない、人間像を、現実を伝えてほしいと願ってしまう。

報道被害を生む背景にあるのは、最終的には報道関係者自身の置かれている労働環境にあると思う。スパルタ的な取材、まともに取れない睡眠時間の中で人に思い遣りをかけるほど精神的な余裕をもてていないのではないか。人に思いやられる経験をもたない人間に思い遣りを求めるのは酷だと思う。

取材者自身の人権の確立、精神的なケアシステムを導入することで、心の問題の価値が高まるのではないだろうか。報道機関内部に産業カウンセラーの必要性を唱えたい。記者のストレスをケアすると同時に、労働環境の抱える問題を考え、組織の上層部に対してはコンサルティング的な役割を果たすことで、報道機関内部における報道の正当性も保てるのではと考える。

報道機関内部の労働環境を改善すると同時に、思いやりある温かい眼差しと配慮から、報道被害問題の改善に結びつくことを切に願ってやまない。

同時に被害者側へのサポートとして、カウンセリング制度を導入することを提唱したい。メディア関連規制三法案対策のために立ち上げられた、自主的な第三者機関やBROが実質的に効果的な機能を果たすようになることを願う。既存の機関の効用を高めることが被害者救済のための早道ではないだろうか。

報道被害者側に立ったヒアリングを行い、契約という形で同等の立場と位置づけられるカウンセラーが仲立ちすることにより、報道機関側の選抜した委員に対して監視役を務め、被害者に対して安全性と信頼性の提示につながることを願う。相談窓口自体の、敷居を低くする雰囲気作りが重要だと思う。

ここで懸念される課題となるのが、被害者の持ち寄った相談内容の守秘義務ではと考える。公表の認可は被害者に委ねられることが信頼性と安全性を高める必須条件ではないだろうか。また、相談によって情報が漏洩し、記者の「棲み分け」によって被害拡大の恐れがある。被害者を二次三次被害から守り、なおかつ持ち寄られた相談内容からいかに現場の後学とするか、課題となるのではないか。

風評被害から起こり得る、被害者の生活を左右する経営低迷や職場喪失など、社会的抹殺という直接被害対策として、一定期間の生活補助金支給制度を求めたい。報道が負うべき責任の範疇はどこまでか、議論が分かれることと思う。

これまで述べてきたように、風評被害は報道されるために起こると私は思っている。周囲の人間の作り出す社会風土こそが問題であり、周囲の人間個人個人の問題だという声が聞こえてきそうだが、報道が起爆装置となっていることは疑いの余地がなく、風評被害を予測した抑止力のある報道が求められると思う。

個人的には報道被害も、二次被害である風評被害も、完全に防ぐことは不可能だと考えている。しかし、物事を決め付けたように解釈できる内容であったり、善悪が分かりやすい図式の報道が、風評被害を生む社会的土壌を生み出すのに一役買っていると私は思う。

電話局の協力によって一時的に回線をとめ、臨時の携帯電話を貸し出すなど防衛策を望みたい。場合によっては一時避難できるシェルターの役割となる家屋も必要かもしれない。

訴訟問題においても、弁護士費用を負担するのは報道機関に求めてもいい役割だと考えている。

報道機関側が訴訟で敗訴した際に金銭を支払うのは、その先に考えられるイメージダウンからの全体的な経常利益低迷を恐れてのことだろう。大規模な損害に比べれば照明器具代程度の百万単価でけりをつければいいのかもしれない。

もし報道二次被害が報道機関側の負うべき責任の範疇ではないため、生活補助金など支給できないと言われるとすれば、報道機関側の経常利益に打撃となる提訴ならば取り合うが、報道被害者という一個人の生活を破綻させるだけにすぎない報道被害問題などに払う金は、期限付きであっても惜しいというのだろうか。被害者は家庭崩壊し、果ては心理的被害から人格崩壊の危険性まで負い、さらには生活が傾くという状況に陥る絶壁に立たされているのに、そんなことは取るに足らない瑣末な問題だとでもいうのだろうか。

さらに考えられる二次被害、三次被害というのは各媒体による後追い報道や一年経ってから振り返る特集で何度も心の傷が蒸し返されることである。

私がここで強調したいのは、一章にあげたような報道関係者による言葉の暴力という二次被害である。セクハラという言葉では、もうカテゴリーが広すぎて意味が伝わりにくいと私は感じている。報道関係者による言葉の暴力は、自分は絶対に間違っていないという過剰な自己過信から引き起こされていると私は確信している。

自我加害【エゴ・バイオレンス】(造語)という言葉の暴力によって、報道で傷つけられた被害者は、無防備な状態でさらなる心理的被害を被っているのである。

プライドが引き起こしている被害という自覚が報道関係者の方に求められているように思う。どうか、目の前の傷ついた人のありのままを認め、その声に耳を傾けていただきたい。自分では絶対に間違っていないと思えることであっても、被害者にとっては、なにか言われるだけで、なにか聞かれるだけで刃を突きつけられているのと同意であり、たとえ対峙している報道関係者の方が、報道被害を起こした当事者ではなくても、被害者からすれば報道関係者を目にしただけで被害経験が甦り、目の前にいる報道関係者に恐怖を抱く。その場に報道関係者がいるだけで身が震えるのである。

誰しも、自分が経験した記憶からでしか同じカテゴリーで括られた人を判断できないと思う。被害の記憶を払拭するのに要される信頼回復の努力は並大抵ではなかろう。

一度被害に遭った人は警戒心や猜疑心、恐怖心が特に強い。同じ壇上に立っていないのだ。そこに報道関係者が、「こっちは仕事なのだから、話してくれるのが当然」という意識で目の前に立たれると、それだけで圧迫になっている。「話したくないのが当然」というところからスタートしていただきたい。もし話してくれたとしたら、同じ被害者同士ならば「本人が話したくて話した」という言葉を言ってもいいと思うが、加害者の立場に立たされている報道関係者の方が同じ言葉を口にしてはいけないと思う。それは傲慢以外のなにものでもない。配慮していただきたい。その際悪感情を向けられたとしても、当然だと思う。被害者の方は怒りや恐怖や痛みと葛藤している。自分自身と闘っているのである。その表れが悪感情となって出てきているのだ。どうかその身を切るような孤独な闘いを、決して否定せず、温かい眼差しで見守っていただきたい。

もし話してくれなかったら、「なぜ話してくれなかったのだろうか」と御自身を振り返る謙虚さをもっていただきたい。報道関係者の方がどんなに真摯に接したとしても、話せない時期、心の状態やそれぞれの事情というものがあると思う。

もし報道被害者の方が話してくださったら、どうか「ありがとう」と言っていただきたい。一括りにはできないが、きっと自分で自分の胸を抉る思いで話していると思う。

そして話し終わったら、全身の力を使い尽くしたように疲労して、震えているかもしれない。

もう一度繰り返したい。聞かれるだけで、刃を突きつけられているに等しいのだ。

もしそこで被害者の方が笑顔を向けていたとしても、心は傷ついたままかもしれない。

接する人が慮って同情の眼差しを向けたりすれば、逆に傷つけることになるかもしれない。無邪気で考えなしの発言に、あとで胸を抑えて立ち尽くしているかもしれない。どうかありのままを受け止めてほしい。それがなによりの思いやりだと思う。

人は傷ついた時、悲しみに浸ってばかりいられないと思う。逆になにかをせずにはいられなくなって、仕事に家事に社会活動に全力投球しているかもしれない。

たとえ表面的には快活に見えても、「あの人は傷つきにくいタフな人だ」なんて、簡単に思わないでほしい。人は数列や方程式のように、解答の用意された生き物ではないと思う。

光の当て方で全く違って見える、複雑で簡単には把握できない生き物ではないだろうか。

傷つきすぎているから誰より優しくて、誰より笑っているのかもしれない。コンプレックスを抱えているから、その分をカバーしようとして前向きで明るいのかもしれない。

どうか報道被害者の方のありのままを認めてあげてほしい。

報道被害に遭った経験を自分の心に受け止めることができた時、きっとその報道被害者はなにかに気付き、あるいはなにかを見つけて、一歩を踏み出すことができるような気がする。そう切に願ってやまない。そしてもし、一生できなかったとしても、決してその人が弱いからじゃないと思う。その人の周囲に、どうかありのままを受け止めてくれる方たちがいることを、温かい眼差しで見守ってくれることを願う。一人一人が幸せであればいいのだと思う。もしそこから前向きにがんばりたいと本人が思ったら状況を変えるだろうし、それでいいと思ったら、現状維持でいいのだろう。誰もががんばらなくてもいいと思う。激励は逆に圧迫を与えてしまうこともあると思うのだ。

ではカウンセリングシステムという非生産的な制度をいかにして組み込むかだが、経営面の問題がここで浮上するのではないだろうか。ここで解決策の一つとして考えられるのはリスクマネジメントの発想を取り入れることではないか。EAP支援制度など、既に他企業では雇用者のリカバリー対策が進んでいる。企業内部で働く人間の抱える心理的な問題のヒアリングから、企業として水面下に抱えている問題点を汲み上げ、回避する対策につなげていけるのではないか。課題となるのはプライバシーの保持では、と考える。

これに対して報道機関側はどうだろうか。私が伺った範囲なので決して断言できないが、ジャーナリズムの発想法では企業としての危機管理対策に結びついていかないのでは、となんとなく懸念を覚えた。今必要なのは経営コンサルティングの発想法ではないだろうか。

「どうしてこうも市民の声は取り上げられないのか」

報道機関に電話や投書を繰り返す、ある市民運動家は嘆く。

救済機関を設置する以前にまず日頃から感じられるマスコミの高い敷居を下げ、紙面上や番組内に読者・一般視聴者との双方向性の議論の場を生むためにパブリックアクセスの確立が必要だと思う。インターネットが普及し、多メディア時代となった現代では新聞におけるeデモクラシー、ニュースステーションに寄せられたテーマ別ご意見を番組で取り上げるなど、既にメールによる試みが十年以上前からなされていた。だが現在では、TwitterやSNS、ソーシャルメディアが普及し、大手メディアが逆にこうした市民メディアからの発信に対し、取材申請するなど時代は変わった。現在ではそれが常識として各民放キー局にTwitterランキングなどのコーナーが常設されるようになっている。

紙面から聞こえてくる報道被害者の声は、今後の報道機関にとって改善となるような切り取り方で発信されているように感じる。報道被害経験は報道被害者の人生にとってどういた意義をもったのか、なにを支えに乗り切ったのか、報道被害を受けた側の視点に立った切り取られ方が欠けているのではないだろうか。

報道被害発生後の事後対策とケアに願う。どうか寄せられる抗議の声や救済を求める声に対して、窓口の対応がより開かれた親身なものであってほしい。

最後になったが、メディアリテラシーを浸透させる力をもっているのは、やはり芸術だと思う。「帝銀事件」や「冤罪 日本の黒い夏」を初めとする映画や、各時代の社会問題を鋭く抉る故山崎豊子さんらの徹底した調査に基づく重厚な社会派小説(ノンフィクション含む)、古城十忍さんらの社会問題をテーマにした演劇という、万人に訴えられるメディアが教育現場からの働きかけよりも勝り、理論にあてはめることなど決してできない、人間を見抜く目を育てると私は信じている。

【あとがき】

【18年間を振り返って思う取材活動の難しさ】

18年前、私は使命感と当時確固たるものとして持っていた信念に溢れて本を乱読し、猛然と現場で取材活動をし、出張を繰り返してこの作品を書き上げて大学卒業と同時に某雑誌にフリー契約ライターとして入った。

まだ世間の厳しさというものを知らない学生という特権階級だからこそできた取材であり、何より私が人権と報道連絡会にコンタクトを取って、ある女性編集者の方に出会えたことが大きかった。

彼女のお力添えがなければ、おそらくこの作品を書き上げることはできなかったことだろうと思う。心から感謝している。

だが、実際にプロとしてスタートしてみて自信過剰な状態からスタートした私は、早くも一年目でこの仕事、取材活動の厳しさというものを思い知ることになる。

当時の私は「情熱こそが一番大事なのだ」と思い込んでいた。

しかし、私を一番最初にスカウトしてくださった大手出版社の編集者の方は、当時の若かった私の可能性を買いながらも、私の原稿を「思い込み先行型の原稿だ」と表現し、当時の私に「技術と信頼はセットです」と何度も繰り返し指導したのに、私自身が聞く耳を持っていなかったと指摘した。

それが原因だと知ったのはつい最近のことだが、この媒体とはもう何年も前に解約しており、しかしながらこのライターを育てるということに秀でていた編集者の方に少しは苦労してきて成長したと思えるようになってからコンタクトを取り、何度かご指導いただいたことがある。

すると、「(当時より)ずいぶん冷静な原稿が書けるようになったなと思います。でも、細かい表現においてもっともっとわかりやすく書き込んでいかないと、プロの原稿としてはなかなか掲載してもらえないと思います」と私の実力水準を指摘した上で、「プロのライターでも掲載媒体が決まらないまま、取材をすることは珍しくありません。その場合は、掲載媒体が決まっていないこと、何故、このテーマが書きたいのかを真摯に伝えれば、たいてい取材に応じてくれます。」

と助言してくださった。

また、「原稿は書くべきなのです。書かないと気付けないことはたくさんあります。書いて、第三者から見てもらって批判されるべきなのです。」

このように丁寧に言っていただけた。

また私を15年以上もずっと陰ながら支え続けてくださったプロの編集者の方はこの方ではないが、私が出版社、テレビ、編プロ、テレプロ、ソーシャルメディアのブログ媒体と僅かずつでもメディアのお仕事に関わらせていただいて、不遇の時代を送っていた時にいつも励ましてくださったのは、編集者の方たちだった。

「自分の思いは正しいのだから、では商品になりません。自分の思いをうまく伝える技術を習得してこそ、ライターです。そういう技術を身につけていても、テーマが時代と合わなかったり、媒体と合わないために、取材したネタを何年も寝かせているベテランの書き手は少なくありません。」

正直、これまでやってこれたのは良心的な編集者の方たちのご助言のおかげだけではなく、営業をかけて冷遇された媒体も多数あった中で、私の個人で活動するという立場にご配慮くださった取材協力者の方々の人情に救われた点が大きかった。

だからこそ、その時代、その時代で社会に出てからは「障害福祉」「緊急援助」「平和貢献」「外交」など設定するテーマの変遷を経て現在取り掛かっている「中国の南シナ海覇権を巡る米中衝突に巻き込まれる日本の自衛隊」というすでに下書きの書き上がっている記事も、本当はすぐにでも本数を上げることに注力して昨日の時点で掲載するか、志向にあった媒体の編集長に手紙を書くなどして応相談しようと思っていた。

私の現在はここに立っているのであり、このGoogle+ で最近書いてきた記事の指向性を見れば、もう過去の遺物となった作品を再録するのは、正直、どうかと思った。

だが、「技術と信頼はセットです」と言われた言葉通り、取材協力者の方々に全力を尽くしても結果として応えてこられなかったことに何より非常に申し訳なさを感じている。

それには、少しでも自分自身が成長し、結果を残していくしかないのだ。_

私は「報道被害」の研究者になる気はない。ジェネラリストを目指していく。