(c)ANIAFF

ミッドランドスクエア シネマおよび109シネマズ名古屋をメイン会場に12月12日から6日間に渡って開催された第1回あいち・なごやインターナショナル・アニメーション・フィルム・フェスティバルが無事閉幕した。国内にアニメーション映画祭が乱立するいま、新たに誕生した名古屋の映画祭は特色を出せるのか? 何をめざすのか? 『押井守の映画50年50本』『映画の正体 続編の法則』(立東舎)の編者で数多くのアニメーション映画祭を取材してきた鶴原顕央が徹底レポートする。

世界とのコネクション確立をめざす

映画祭は、フェスティバル・ディレクターを務める井上伸一郎と今回の国際コンペティション部門の審査員オーブリー・ミンツとのトークで幕をあけた。

映画祭の開催を発表した6月の記者会見ではメイン役員と開催日程、および上映会場とロゴが明かされたのみで、具体的な上映タイトルや審査員への言及がなかった。フェスティバル・ディレクターの井上伸一郎、ジェネラル・プロデューサーの真木太郎、アーティスティック・ディレクターの数土直志は2023年にスタートした新潟国際アニメーション映画祭を立ち上げた3人であり、この3人が集団で新潟を離脱して、そのまま名古屋にスライドしている。長編アニメーションに特化した映画祭というコンセプトも新潟と同じ。コンペティション部門に監督賞や脚本賞を設けず、アニメーションを総合的に判断して賞を授ける。これも新潟で第1回の審査委員長を務めた押井守の提案を引き継いでいる。実際6月の記者会見では「新潟との差別化ができるのか?」が質疑応答の焦点になった。

いざフタをあけてみれば、米国アニー賞を主催する国際アニメーション映画協会のエグゼクティブ・プロデューサーであるオーブリー・ミンツを審査員として名古屋に招聘することに成功した。アニメーションの賞として世界最大であるアニー賞の中心人物を映画祭の初回に立ち会わせる。これは世界とのコネクションの土台を確立しようとする映画祭側の意図が感じられる人選であり、オーブリー・ミンツからしてみれば視察をかねた来訪になっている。映画祭の方向性としてこれ以上なく的確であり、アニメーション映画祭として日本の中心になろうとしている。今後の展開にも期待が持てる。

審査員はほかに、『タンタンの冒険』くらいしかコミックスを知らなかった少女時代に日本の漫画『銃夢』と『20世紀少年』を読んで衝撃を受けたと語るフランスのバンドデシネアーティスト(漫画家)ペネロープ・バジュー、そして日本のCGアニメを牽引してきたポリゴン・ピクチュアズ代表の塩田周三が務めた。

オープニング作品は、チョ・ヒョナのウェブトゥーン『縁の手紙』(日本語版単行本マガジンハウス)を長編化した韓国アニメーション『Your Letter』。ジャパンプレミア上映に合わせてキム・ヨンファン監督が来日した。

(c)LOTTE ENTERTAINMENT

『Your Letter』は、いじめを苦に転校を余儀なくされた主人公の女子中学生が、転入先の学校で手紙を発見する。「2番目の手紙を探して」と書かれたその手紙には隠し場所のヒントが添えられていた。校内を歩きまわるうちに男子生徒と知り合い、2人で一緒に手紙を探す。いつも一緒にいるから「ひょっとして2人は付き合っているの?」と同級生にからかわれ、2人そろってランチの飲み物を吹き出してしまう。むせてプシューッと吹きこぼすのはギャグの定番だ。アニメーションに限らず、実写映画の『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でも若き日の母が喫煙していることを知って主人公が盛大に吹き出す場面がある。ギャグなのだから、ここぞとばかりにプシューッとやるべきなのだ。だが『Your Letter』はチョロッと漏らすだけ。上品な映画であり、監督のやさしさが随所に感じられる。ちなみに原作では廊下で問いかけられて顔を赤らめるだけなので飲み物を吹き出す展開はない。

登壇したキム・ヨンファン監督からは2026年に日本で劇場公開されることが確定し、国内配給は新海誠作品を制作するコミックス・ウェーブ・フィルムが担当することが発表された。宮﨑駿監督の『天空の城ラピュタ』でアニメーションの魅力に目覚め、渡辺信一郎監督の『カウボーイビバップ』と新海誠映画が好きだと語るキム・ヨンファン監督。『Your Letter』は、ストーリーに時間を使った仕掛けがある。『君の名は。』などの新海アニメに近い味わいがあり、コミックス・ウェーブ・フィルムが日本国内の配給を担当するのも納得の出来となっている。

コンペティション金鯱賞は『エンドレス・クッキー』

日本の『ひゃくえむ。』『無名の人生』『ホウセンカ』を含む計11作品が顔をそろえた国際コンペティション部門でグランプリの金鯱賞を受賞したのはカナダのアニメイテッド・ドキュメンタリー『エンドレス・クッキー』。

(c)Endless Cookie Ontario Inc., 2024.

監督は16歳差の異母兄弟ピーター&セス・スクライヴァー。先住民クリーの血を引く兄ピーターは大家族。そのピーターの語りを、離れて暮らす弟セスが録音しに行き、アニメーション映像に描き起こした。ピーターが雪原に狩猟のワナを仕掛けて、手を挟んでしまったエピソードを語り出すが、トイレの水を流す音が入り込んでしまい、挟んだ手がどうなってしまったかは中断。とにかく大家族だから、話が飛びまくる。近所の住民も訪ねてくる。誰かが語りだすと、そのままそっちに脱線していく。その意味において本当にドキュメンタリーであり、デリバリーピザが30分以内に届かなかったら無料になるからトッピング全部盛りで注文しまくった学生時代の逸話も延々とやる。「ピザの話は重要ですか?」と助成金を出している団体の職員が愚痴をこぼす。その会話もそのまま映像に取り込んでしまう。タイトルの『エンドレス・クッキー』は、ピーターの幼い娘クリステンが自分の名前を正しく発音できず、クッキーと名乗ったことに由来する。完成までに9年かかっているから、たどたどしかった少女クッキーがどんどん饒舌になっていく。子どもたちの成長を映し出す家族のポートレート映画にもなっている。エンディングでトナカイの肉料理をみんなで食べる。子どもたちに「美味しいってクリー語でどう言うの?」と訊かれ、ピーターが答える。ピーターは少年時代にカナダ政府の寄宿学校制度(白人社会への同化政策として先住民の少年少女をコミュニティから引き離して寮生活を強要させる制度。1997年に完全に廃止)で連れ去られ、19歳まで音信不通だった過去を持つ。「クリーの文化は途絶えたと言うが、いまは仕舞ってあるだけだ」と語る。その言葉の重みが胸に響く。

この『エンドレス・クッキー』は1月の米国サンダンス映画祭ワールドシネマドキュメンタリーコンペティション部門でプレミア上映され、11月の新千歳空港国際アニメーション映画祭でもグランプリを受賞。世界を席巻中の映画である。

(c)Endless Cookie Ontario Inc., 2024.

そして今回の名古屋で準グランプリ銀鯱賞に選ばれたのは、水墨画のような筆のタッチが躍動感と温かみになっている中国のアニメーション『燃比娃(ランビーワ)-炎の物語-』。観客賞の赤鯱賞は岩井澤健治監督の『ひゃくえむ。』が受賞した。

(c)A Story About Fire by Shanghai Animation Film Studio

(c)魚豊・講談社/『ひゃくえむ。』製作委員会

絶妙なバランスを維持する『死は存在しない』

惜しくも受賞は逃したが、国際コンペティション部門では数多くの秀逸な映画が上映された。フェリックス・デフュール=ラペリエール監督のカナダ・フランス合作映画『死は存在しない』は、ケベックの学生抗議活動に着想を得て、そこに監督の内なるパラドックスを織り込んだ物語。テロに失敗して、仲間を撃ち殺された主人公エレーヌが森をさまよう。

(c)Miyu Productions, Embuscade Films

主人公たちが富豪を襲撃して護衛との激しい撃ち合いになり、ガンアクションを細かく描写してみせるのだが、重苦しく、悲しみを帯びている。アクションを描いているからこそマッチョイズムになりすぎないように、映画を抑制している。コンペティション部門の記者会見のあとで監督に声をかけたところ、「主人公を女性にすることで自分の男性性との距離をとっているのだ」と回答してくれた。フェリックス・デフュール=ラペリエール監督の前々作『新しい街 ヴィル・ヌーヴ』もそうだった。この監督は絶妙なバランスでアニメーションを演出している。抑制しすぎていてアニメーションとしてワクワクしないという欠点はあるかもしれないが、とても卓越している。

映画祭は外国映画に触れる絶好の機会

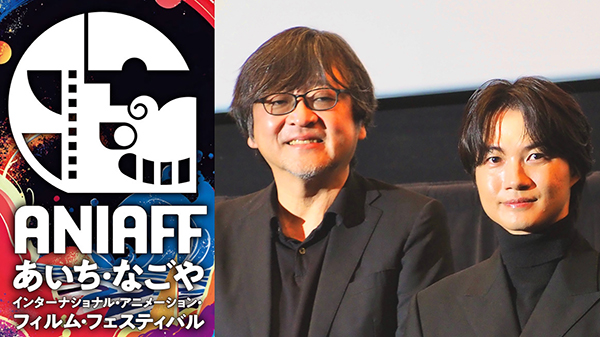

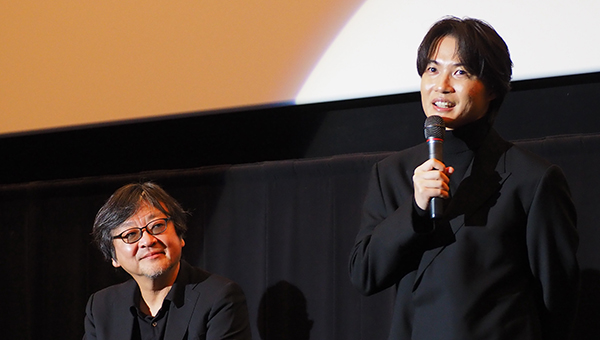

今回の映画祭では特集上映として細田守監督の特集が組まれ、『サマーウォーズ』の上映後トークショーに細田守監督が登壇。さらに主人公の健二の声を演じた神木隆之介がサプライズ登場して、会場を湧かせた。

この『サマーウォーズ』やチケットが完売した『ひゃくえむ。』は盛況を博したが、問題は外国映画の客足だ。シネコンを会場にしていたので、ロビーは常に賑わっていたが、前述の『死は存在しない』や『エンドレス・クッキー』が大入りだったとは言い難い。知っている映画を大スクリーンで(再)鑑賞したいという層は確実にいる。昨年の新潟国際アニメーション映画祭の『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』も満席だった。もちろん富野由悠季監督が新潟市民プラザに来場したからチケットが売り切れたのだが、ゲストが来場するしないに関係なく、閑古鳥が鳴くような外国映画の上映をどう改善していけばいいのか。チケットが完売した上映もあるのだから、届くべき観客層にはちゃんと宣伝が届いている。知らない映画は観ない、知らない映画には興味がない。その層をどう掘り起こすか。

新潟であれば大きな会場を借りているのだから地元の中学生を学校単位で招待して特別上映会を実施すればいい。名古屋はメイン会場であるミッドランドスクエア シネマが小冊子を発行しているからその小冊子で募集を告知して映画祭開催前に宣伝をかねた特別上映会をやればいい。シネコンのロビーに映画祭のパンフレットを置いてもなかなか手にとってもらえない。無料の上映会でパンフレットを手渡して、家に持って帰ってもらう。あるいは職場や学校に。「こういう映画を観たよ」や「こういう映画祭をやるらしいよ」というクチコミ効果を地道な努力で築いていくしかない。洋画低迷の日本の現状において映画祭は豊富な外国映画を鑑賞できる数少ない機会の1つであり、映画祭すら低迷したら外国文化に触れるチャンスが激減してしまう。

新潟の映画祭を立ち上げた3人は名古屋に移動した理由の1つとして、新潟では実現できなかったマーケットの拡充を挙げていた。マーケットというのは、映画の配給権の売買であったり、新規プロジェクトのプレゼンテーションであったり、資金調達の交渉のことである。つまり映画のビジネスのこと。

映画祭は、作品の上映、ビジネス、そして交流(作り手同士の交流、作り手と観客の交流)。これら3つの役割を担うが、ビジネスは、クローズドな催し物であるから、チケットを買って映画を観に来る一般客には関係がない。ビジネスの側面が強いカンヌや東京ならそれでもいいが、名古屋や新潟は地元住民の参加なくしては映画祭が盛り上がらない。映画祭の開催を継続していくことと、地元住民を呼び込むこと。そしてその努力を惜しまないこと。魅力的な上映作品を揃えることはもちろんだが、地元住民の存在を忘れてはならない。

(文と写真:鶴原顕央)

『押井守の映画50年50本』

https://rittorsha.jp/items/19317409.html

著者: 押井守

定価: 2,420円(本体2,200円+税10%)

発行: 立東舎

「1年に1本のみ」という縛りで選ばれた、

50本の映画解析。

キューブリック、タランティーノ、ポン・ジュノからデル・トロまで

押井守の映画半世紀!