観てきました、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。

観てきました、『バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)』。輸入版DVDは購入していたのだが、恥ずかしながら個人的に退職までのさまざまなしがらみなどがあって、一通りみたものの何か別なことをしながらの観賞だったことも相まって、ほとんどあたまに入っていなかったのだ。

残像のように残ったのは、ラストでの迫りくる怒濤の迫力と緊張感、そしてエマ・ストーンの最後の表情だった。

という前置きはさておき、本題に入ろう。

リーガンにつきまとう闇の声の主“バードマン”

『バードマン』は、かつてヒーロー映画で一世を風靡した俳優リーガン(マイケル・キートン)がブロードウェイ・ミュージカルを自ら脚本・演出・出演を手がけ再起をかけるというストーリーだ。

ところが厄介なことに、緊張感やプレッシャーからくるイライラとともに現れるのが彼のもう一つの顔“バードマン”だ。

過去のヒーローのイメージを払拭しようとリーガンが藻掻けば藻掻くほど、“バードマン”は冷ややかに彼に向けてネガティブな言葉を囁きかけ、プレミア上映までの間に次々と不吉な出来事に見舞われてしまうのだ。

思えばどうだろう。

いにしえのヒーロー俳優が、よりにもよってレイモンド・カーヴァーという一部の文芸マニアから支持されるだけの退屈な … ここでは“おちがない、起承転結がない”純文学といわれる作品という意味だ … 作家の会話劇を上演すること自体、傲慢に思えないだろうか。

リーガンの心の中では、それを自覚しているのである。

だからこそ、“バードマン”が容赦なくリーガンのイタいところ(実は心の奥底にある本心)をついた言葉を吐きかけてくるのだ。

映画『バードマン』はコメディなのか?

本作は多くのメディアでコメディと言われているが、筆者はそうは思えない。

確かにプレミア上演までの、ドタバタを面白おかしく描いてはいるものの、苦渋に満ちたリーガンの心境を手放しで笑えなかった。

“本人が大真面目でもその姿が他者にとっては笑える”という場面(シーン)は映画だけでなくて、現実の生活においても多々あり、本作はそこを巧みに描いているのだ。

コメディ要素の大部分を担っているのが、エドワード・ノートン扮するマイク・シャイナーという男だ。

自意識過剰で常に自信満々。リーガンを陥れようとしているのか無意識なのか、ことごとく邪魔をするのだ。

マイクや批評家 タビサ(リンゼイ・ダンカン)のような人たちが、リーガンをいらつかせる敵ではある。

しかし、リーガンを邪魔するもの…真実の驚異は、“バードマン”と娘のサム(エマ・ストーン)なのだ。

バードマンの言葉とサムの言動にメタメタに打ちのめされ、彼は限界にまで追いつめられていく。

バードマンの声と愛娘のサムに罵られ苛立ちが沸騰する時、劇中のドラムのシンコペーションは、リーガンの心のざわめきに合わせてひと際高らかに冴えわたる。

ついには、心が雄叫びを上げるのだ。

そして、あの怒濤のラストへともつれ込むのである。

公開前から騒がれた「長まわし」の手法

本作で必ず語られるのは、「長まわし」に見える編集だ。

確かにすごい、撮影監督エマニュエル・ルベツキの力量とスタッフの編集力のなせるわざだろう。

監督 アレハンドロ・G・イニャリトゥは、この前代未聞の「長まわし」で何を作り上げたかったのだろう?

心身を削りなが演じる俳優たちとその舞台、そして彼らが舞台から下りたとき一人の人間として生きる姿をよどみない流れにのせて描く世界観だ。

映画全体を一つの舞台として見せたかったのだ。

もちろん映画を観ている私たちが、その舞台を観る観客だ。

リーガン、そしてマイクのような演技の世界に生きる人々は、客の飽くことをしらない快楽欲に応えなくてはならないのだ。

人間がどんなにちっぽけでも、 −−− サムがトイレットペーパーに地球が生まれた歴史を一本の棒で描き続ける、人類の生まれた歴史がそのほんの一部であっても −−− 苦しくても演じなければならない、生活して行かなければならないのだ。

筆者の個人的雑感

ミニマリズムの源流といわれた小説家 レイモンド・カーヴァー。

映画『バードマン』では、このカーヴァーの『愛について語る時、我々が語ること』という小説を舞台で演じる俳優たちが軸になっている。

筆者は本作を見終えて、奇しくもミニマリズムと一線を画したカーヴァーとほぼ同世代の作家ジョン・アーヴィングの小説「ホテル・ハンプシャー」の中の一節

『人生はおとぎ話である』

そして

『開いた窓の前で立ち止まるな』

というリフレインを思い出してしまったのだ。

ラストシーンのエマ・ストーンのあの表情は、圧巻である。

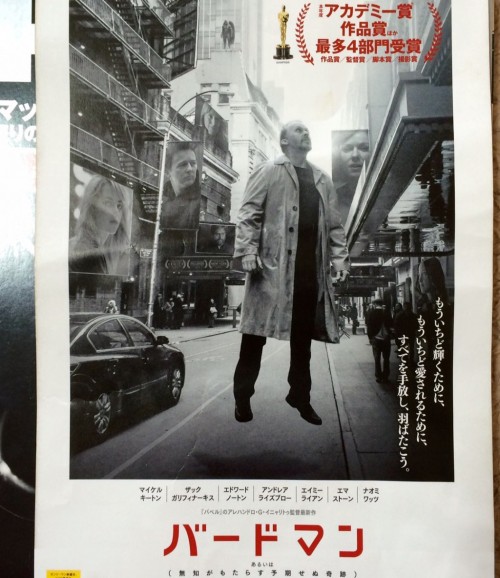

記事TOPの写真: 映画チラシを個人で撮影