唐突に発表された実写CMに衝撃を受け、さらには「ファミコン探偵倶楽部」シリーズ35年ぶりの完全新作ということで期待していた『ファミコン探偵倶楽部 笑み男』がとうとう発売された! シリーズの大ファンである筆者は予約受付スタートと同時に即座に購入。そして今、ラストまでプレイし終え、本作についてのレビューを是非ともお伝えしたいと考えている。

なお、レビューでは基本的にストーリーの結末に触れるようなネタバレは行っていない。ただ、作品を解説する上で、ゲームシステムや作品構造といった部分には触れている。なので、何も知らずにまっさらな気持ちでプレイしたい人は、この記事を読む前に是非本作を購入・エンディングまでプレイしてほしい。

ちなみに筆者の結論を先に書いておくと、筆者は本作をシリーズ35年ぶりの完全新作として肯定的に捉えている。ただし、本作プロデューサーの坂本賀勇氏がPVで語っていた通り、本作は賛否両論になる可能性が高い作品だとも思う。筆者は本作をプレイした上で、この言葉にも同意する。

本作は、プレイした人全員が肯定的に捉えられるかというと、そうではない。しかし、刺さる人には刺さる。筆者は紛れもなく、刺さった側の一人だ。

テキストアドベンチャー? いいやインタラクティブ・ドラマ! 『ファミコン探偵倶楽部 笑み男』

『ファミコン探偵倶楽部 笑み男』は、推理もののテキストアドベンチャーゲームシリーズ「ファミコン探偵倶楽部」の最新作。シリーズ35年ぶりの完全新作ということが謳われている通り、過去作のリメイクではなくまったくの新作だ。

なお、完全新作でなければ『ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者』と『ファミコン探偵倶楽部 うしろに立つ少女』というリメイク作が2021年にリリースされている。そして筆者はこれらをプレイしていない。なぜなら、話の筋を明確に覚えているから。

この両作品は、プレイした者に衝撃を与え、深く記憶に刻まれるレベルの傑作。このため筆者の記憶にもストーリーが深く刻まれてしまっているのだ。

テキストアドベンチャーゲームとは、ストーリーがメインのゲームジャンル。ストーリーを覚えている限り、どうしても楽しさは半減してしまう。もちろん、繰り返し鑑賞することで作品の細部まで深く理解する……という楽しみ方もあるかもしれない。

とはいえ、初めてプレイした時のようなワクワク・ドキドキ感を味わうのは不可能。もし、まっさらな気持ちで「ファミコン探偵倶楽部」を遊べたなら、即座に買っていたことだろう……。

リメイク版発売の際にそう考えていた筆者にとって、『ファミコン探偵倶楽部 笑み男』はまさしく願ったりかなったり。当然購入は自腹だし、購入したのはサントラや設定資料集がついているCOLLECTOR’S EDITIONだ。

「ファミコン探偵倶楽部」シリーズはテキストアドベンチャーと書いたが、『ファミコン探偵倶楽部 笑み男 COLLECTOR’S EDITION』付属の設定資料集によると、プロデューサーの坂本賀勇氏は「インタラクティブ・ドラマ」と捉えているという。筆者はこの言葉を見て、「なるほど」と深く頷いた。

確かに本作は単なるテキストアドベンチャーゲームではない。「インタラクティブ・ドラマ」というジャンル名が的確な、テキストアドベンチャーゲームの進化系といえる。

とはいえ、本作の基本的な要素は一般的な推理ものの「テキストアドベンチャーゲーム」を踏襲している。

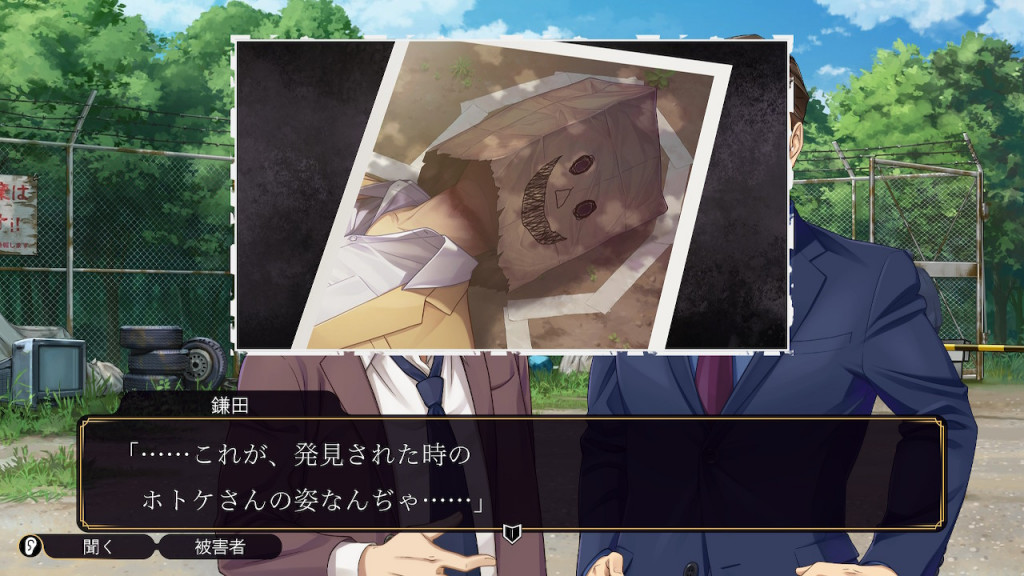

冒頭で、絞殺死体に不気味な笑顔が描かれた紙袋がかぶせられているという不気味な事件が発生。空木探偵事務所に助手として勤務する主人公は、同僚の橘あゆみ、そして探偵・空木俊介とともに捜査を開始する。

プレイヤーは、「聞く」「見る・調べる」といったコマンドを選択。主人公として事件の捜査を行うことになる。NPCとの会話や、場所の探索によって事件の手掛かりを入手し、捜査を進展させていく……というかたちだ。

こうした基本システムだけ見ると、本作はごく普通の推理もののテキストアドベンチャーゲームに思える。しかし、それはごく普通ではない。

理由は大きく2つある。

1つめは、ふんだんに使用されたアニメーション。キャラクターの表情、身振り手振り、移動中の風景といった点はもちろんのこと、背景の中をキャラクターが移動する描写まで描かれている。これには驚かされた。

テキストアドベンチャーゲームやノベルゲームといった2Dアドベンチャーゲームでは、「立ち絵」と「背景画」の組み合わせ、もしくは「スチル」と呼ばれる一枚絵によって情景を表現する。「立ち絵」とは、キャラクター……つまり人物のイラストのこと。この「立ち絵」を「背景画」と合わせることで情景を表現するのだが、「立ち絵」という名が示す通り、正面を向いて立つ……という構図に統一されている。

ということは、背後を振り返ったり、横にいる相手の方向を向いてにらんだり、犯人に対して馬乗りになって確保したり……といった構図は「立ち絵」+「背景画」という形式では表現できない。このため、「立ち絵」で表現できない構図に関しては、「スチル」という形で新たにイラストに起こすことになる。

……こうした手法上の制約から、2Dアドベンチャーゲームにおいて、背景の中をキャラクターが自由に移動するという描写はなかなか難しい。そもそも「立ち絵」ではできないので「スチル」として用意することになるのだが、「スチル」は構図がまちまちなので、その「スチル」ごとに移動アニメーションを新たに起こさなければならない。とんでもなく時間がかかることだろう。

だが本作はやってのけている。スチル内のキャラクター移動以外にも本作は、スケルタルアニメーションを使ってキャラクターが微妙に斜め横方向を向くだとか、「立ち絵」に後姿を用意しているだとか、既存のテキストアドベンチャーゲームではなかなか見られないアニメーションをふんだんに用意。この結果、2Dイラスト主体ではあるものの、まさにドラマを見ているかのようなビジュアル表現が実現しているのだ。

そして2つめは、進行を阻害しないための構成。既に触れた通り、本作では「聞く」「見る・調べる」といったコマンドを選ぶことで物語を進めていく。ただ、テキストアドベンチャーゲームではしばしば、こうしたコマンドが物語の進行を妨げてしまう。

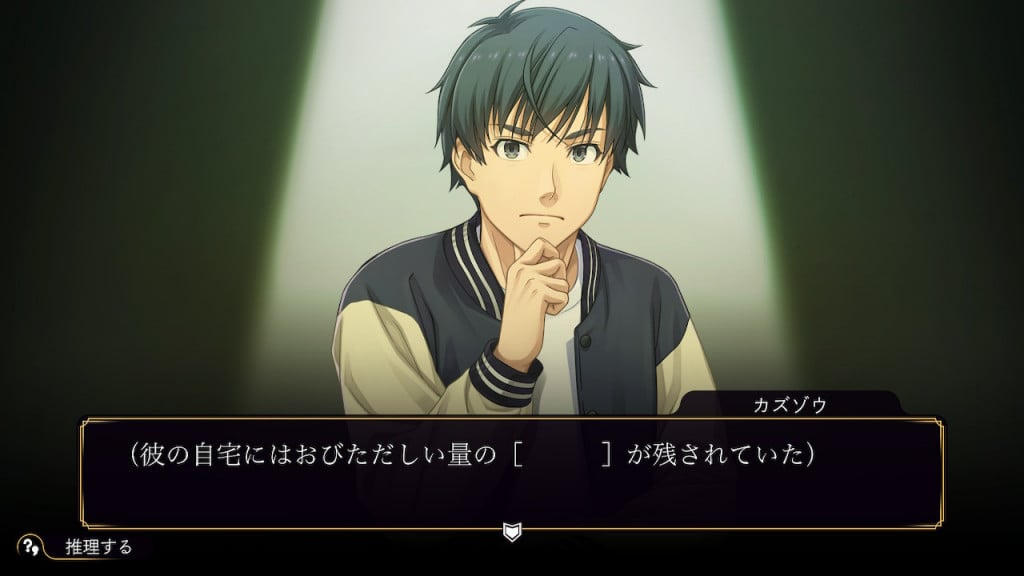

これは、テキストアドベンチャーゲームの本質が「正解探し」だからだ。ここでの「正解」とは、「移動する」「聞く」「見る・調べる」「考える」などのコマンドのうち、物語を進めるために必要な「コマンド」のこと。

正解以外のコマンドを選んでも物語は進行せず、「正解」のコマンドを見つけるまで物語は停滞してしまう。テキストアドベンチャーゲームが持つ欠点の一つだ。

筆者が「テキストアドベンチャーゲームが持つ欠点」と言い切ったのには理由がある。ゲームの歴史上、コマンド選択型のテキストアドベンチャーゲームの登場後に、ノベルゲームが登場し、流行したからだ。

ノベルゲームもまた、選択肢を選ぶことによって物語が進行していく。しかしテキストアドベンチャーゲームとは違ってノベルゲームは、選択肢Aを選んでも選択肢Bを選んでも物語が進行する。作品によっては間違った選択肢を選ぶことでゲームオーバーになってしまうこともあるが、基本的に「正解・不正解」ではなく、「物語的な変化」を選択肢に担わせているのがノベルゲームだ。

このため、テキストアドベンチャーゲームと違ってノベルゲームは物語が停滞しない。だから本作についても、テキストアドベンチャーゲームではなくノベルゲーム形式を採用して欲しいと考えた人もいるのではないだろうか?

ただ本作は、テキストアドベンチャーゲームが持つこの「ストーリー進行の阻害・停滞」という欠点を、構成によってクリアしている。

本作では、基本的に「聞く」「見る・調べる」「考える」という3つのコマンドで物語が進むよう作られている。3つの中では「見る・調べる」の重要度がやや低く、ほとんど「聞く」「考える」で進むといってもいい。

さらに、「移動する」コマンドの重要度が著しく低くなっている。テキストアドベンチャーゲームでは基本的に、「移動する」コマンドを使って複数の場所を行き来して探索を進めていく。このことは「正しい場所で正解コマンドを選ぶ」という具合に、正解コマンド探しをより複雑化しているといえるだろう。

しかし本作は、一部のシーンを除いて、その場所を調べつくすまで「移動する」コマンドが出てこない。逆に言えば、「移動する」コマンドが出てきたということは、その場所は既に調べ終わっており、次の場所に進んでいいということ。

こうした構成になっているので、ストーリーが停滞せず、スムーズに進んでいくのだ。

ただ、あえて停滞させている場面も本作には存在している。それはたとえば、「田舎のバス停で、なかなかこないバスを待っている」といったシーン。こうしたシーンでは、さまざまなコマンドを繰り返し選んでも物語がなかなか進行しなくなる。

しかしこれは当然だろう。なぜなら、ゲーム内で主人公の置かれた状況がそもそも「停滞」を表しているから。この演出によってゲーム内の主人公の状況とプレイヤーの状況がシンクロし、より強く感情移入できるという構造になっているのだ。

ところで、人によってはここまで読んでなお、テキストアドベンチャー形式よりノベルゲーム形式の方がよかった……と感じるかもしれない。ゲームの好みは人それぞれなので、「ノベルゲーム形式が好きだから、何がなんでもノベルゲーム形式がイイ!」という人も、もちろんいることだろう。

ただ、テキストアドベンチャー形式とノベルゲーム形式では体験の質が異なる。……いや、インタラクティブ・ドラマとノベルゲーム形式では体験の質が異なるといった方がいいかもしれない。

そもそもその名が示す通り、「ノベルゲーム」とは、「小説(ノベル)」にプレイヤーが介入できるゲームだ。プレイヤーは小説……すなわち物語の展開を、物語が許容するタイミングで操作することができる。

一方、本作の掲げる「インタラクティブ・ドラマ」とは、「双方向に楽しめるドラマ」。「双方向」というのは、ただ受動的に物語を味わうだけでなく、こちらからも主体的に介入できること。「主体的に介入できる」ということを前提にするなら、本作のように「聞く」「考える」など、主人公の行動はすべて、プレイヤーの意志のもと決定されるべきだろう。

断っておくが、この2つのどちらが上でどちらが下という話ではない。物語を変える楽しさも、プレイヤーが主体的に行動することも、どちらも楽しい。伝えたいのは、どちらも楽しいが、その楽しさの質は違うということ。

そして、本作の物語においては、あきらかに「インタラクティブ・ドラマ」形式であるべきだ。

システムと物語の両面で「都市伝説」を真正面から描き切った一作

なぜ本作は、プレイヤーが主体的に体験する「インタラクティブ・ドラマ」形式であるべきなのか。それはもともとテキストアドベンチャー形式で作られていた「ファミコン探偵倶楽部」シリーズの一作だから……という点ももちろんあるのだが、加えて本作の描いているストーリーが影響している。本作の描いているのはズバリ……「都市伝説」だ。

本作冒頭で描かれる、不気味な紙袋がかぶせられた死体。これは、「笑み男」と呼ばれる本作オリジナルの都市伝説を思わせるものとなっている。

「笑み男」とは、泣いている少女の前に姿を現し、永遠の笑顔を与えるという存在。永遠の笑顔……とはつまり、殺した上で、笑顔の書かれた紙袋をかぶせるということ。

いかにも「都市伝説」的なエピソードだ。

だが、ちょっと待ってほしい。そもそも「都市伝説」とは何だろうか?

「笑み男」という幽霊が表れて、泣いている少女を殺す……という「怪談」とはどう違うのだろう? あるいは、「笑み男」というサイコパスが存在し、犯罪を繰り返していた……という「サイコホラー」とは何が違うのか?

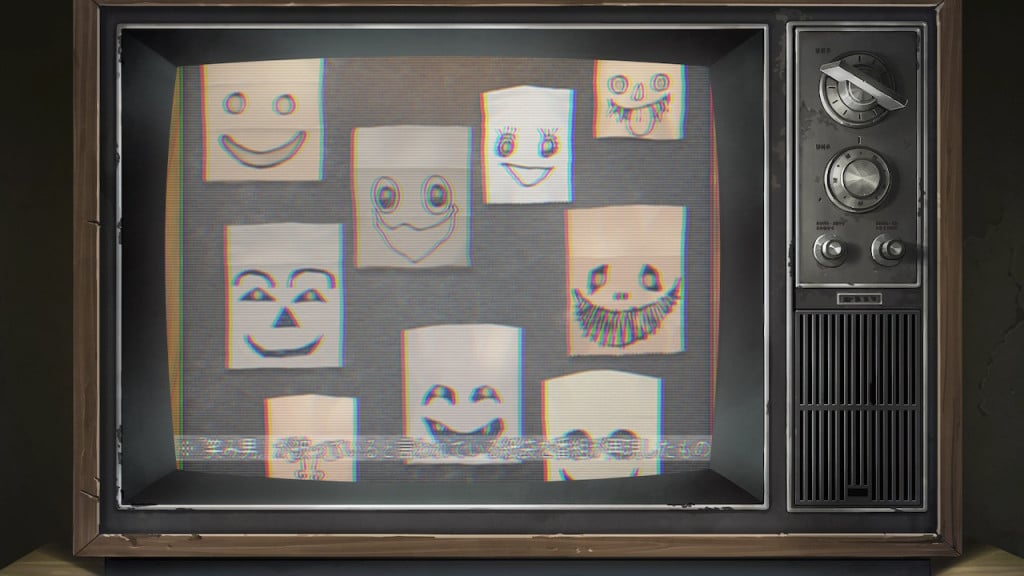

筆者は、「都市伝説」は「伝播によって変質していく」のが定義ではないかと思う。

たとえば「都市伝説」の代表格である「口裂け女」にはバリエーションが多数存在している。マスクをした女が現れ、「私キレイ?」と聞かれ、「キレイ」と答えると「これでも……?」と女がマスクを外す。そこには耳まで大きく裂けた口が……という大まかな展開は変わらない。

しかし、細部の異なるバリエーションが無数に存在している。口裂け女の持つ凶器が包丁だったりハサミだったり、着ているコートの色は白だったり赤だったり。

さらに肝心なところでは、対処法まで異なっている。「ポマード」と唱えると口裂け女が逃げ出す、いや「べっこう飴」を投げつけることで生まれた隙によって逃げられる……などなど。

なぜこうした違いが生まれるのか? それは「都市伝説」が人から人への口コミによって伝えられ、その際に内容が伝言ゲーム的に変質してしまうためだ。

このことを表すキーワードが「フレンド・オブ・ア・フレンド」だろう。都市伝説は「友だちの友だち(フレンド・オブ・ア・フレンド)が体験した話なんだけど……」というかたちで伝えられていくのだ。

伝播と変質という「都市伝説」の特徴を描き出す上で、本作は作品内に18年という時間を持ち込んでいる。ゲーム冒頭で発生する事件以外に、同様の事件が連続殺人事件として18年前に発生していた……というかたちで。都市伝説を考量せず純粋なミステリーとして捉えるなら、これは、18年前の連続殺人鬼が犯行を再開した……ということになるだろう。

しかし本作をプレイした人であれば、ここに別のものを見出すことができるはず。ネタバレを避けるため、そのものズバリを書くことはしないが、「笑み男」という都市伝説が伝播・変質する様を見出すことができるのではないだろうか。

そして「複数の人間による情報の伝播と変質」という点で本作を捉えると、「インタラクティブ・ドラマ」でなければならない理由が見えてくる。複数の人間によって情報が伝えられると、なぜ情報が変質していくのか? それは、人によってものの見方や考え方が違うからだ。

このことを作品内で描くのであれば、視点の違う登場人物を複数用意する必要があるだろう。その上でミステリーとして描くのであれば、「自分自身が得た事実として扱える情報」と、「他者の主観が入った伝聞」とを分けなければならない。より具体的に言えば、作品内世界で人々が噂している「都市伝説」としての「笑み男」と、主人公が捜査の対象とする容疑者としての「笑み男」の行動は別ものとして描く必要がある。

これを踏まえると、本作において、主人公の行動をコマンドで入力し、プレイヤーが主人公の体験を自らの体験として味わう意義が見えてくるのではないだろうか。

ちなみにここまで書いたことは、筆者が考えたことであって、設定資料集に載っていた情報ではない。なので、まったく見当違いのことを語っている可能性も大いにある。

ただ筆者自身は、当たらずも遠からずではないかと思っている。というのも、本作はストーリー上においても、各キャラクターの視点の違いを繰り返し描いているから。これもネタバレを避けるため詳細には書かないが、本作で描かれる出来事には、キャラクターそれぞれの思い込みが影響している。

「思い込み」というとキャラクターが愚かなように見えるが、もちろんキャラクターが愚かなわけではない。現実世界の我々同様、それぞれのキャラクターは自分が思っていることを100%伝えることなどできないし、相手の言った言葉から意図を正確に汲み取ることも不可能。むしろ我々が正しいと感じているときに、明確な証拠があることの方が稀だろう。

だから、なにかしらの情報を伝達しようとしたら、その瞬間に情報は変質してしまう。つまり、思い違い。これは「都市伝説」を伝搬・変質させる原因となる要素だ。

極めつけとして挙げられるのが、本作終盤の展開だろう。そこでは、プレイヤーが一切操作できず、ただ見守るだけとなる場面が用意されている。

終盤ということもあって、ネタバレ中のネタバレになるため、これについても詳細は明かさない。ただ、操作できない場面が結構な時間続くため、システム的にもストーリー的にも、まさに賛否が分かれる場面だと思う。ゲームの中で描くべきことを、ゲーム以外の手段で表現している……そう感じる人もいるかもしれない。

しかし、「都市伝説」を描くと考えたなら、どうだろう。

あらゆる事件には当事者がいる一方で、伝聞のみで事件を知る人もいる。事件の情報が、口伝、文章、ニュースなどの映像……と媒体を変え、時を隔て、人から人へ情報が伝播し、その度に変質していく。時には変化した情報が原因で、新たな事件が生まれるかもしれない……。

そんな「都市伝説」の構造を、そのままゲームソフトに落とし込んだなら……? ゲームシステムも、ストーリーも、本作のようなかたちになりはしないだろうか?

少なくとも筆者は、そう感じた。

結果として筆者にとって本作は、35年ぶりの「ファミコン探偵倶楽部」として、そして「都市伝説」をモチーフとしたミステリーとして満足のできる一作だった。ラストに関しては嗚咽がしばらく止まらず、頭痛が出るほど号泣したので、確実に人生を通して忘れられない一作になると思う。

ただここまで書いてきた通り、本作は万人が満足できる一作ではないだろう。けれども、少なくともプレイする価値のある一作だと思う。

また、もし本作をプレイして、推理ゲーム「ファミコン探偵倶楽部」に満足できなかったという人がいたら、この記事に書いた「都市伝説」という観点を踏まえた上で再度プレイしてみて欲しい。新たな視点から本作をとらえ直してみることで、これまで気づかなかった楽しさが見えてくることを期待している。

文/田中一広