大ヒット公開中の映画『帰ってきた あぶない刑事』。舘ひろし演じる鷹山敏樹と柴田恭兵演じる大下勇次、タカ&ユージが探偵としてヨコハマに戻ってきた。そんな最新作の公開を記念し、立東舎から『あぶない刑事インタビューズ「核心」』が刊行された。著者は「必殺シリーズ聞き書き三部作」で各界から高い評価を集めた高鳥都、歴代シリーズのキャスト・スタッフ総勢50名が登場する大著の重版出来に合わせて『帰ってきた あぶない刑事』のプロデューサーであり、ノベライズ版を執筆した近藤正岳との対談をお届けしよう。貴重なエピソードが満載だぜ、ベイビー。

高鳥都(『あぶない刑事インタビューズ「核心」』著者)

近藤正岳(『帰ってきた あぶない刑事』プロデューサー)

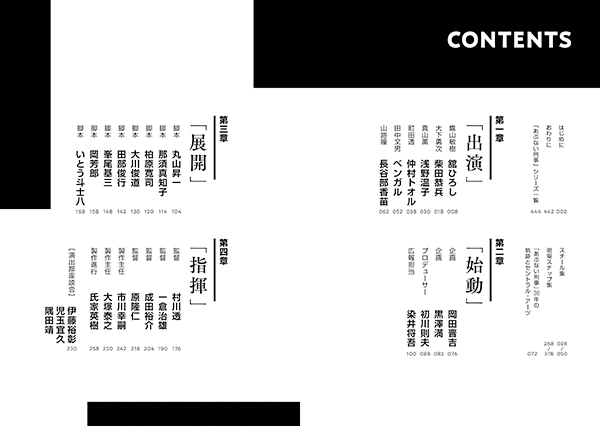

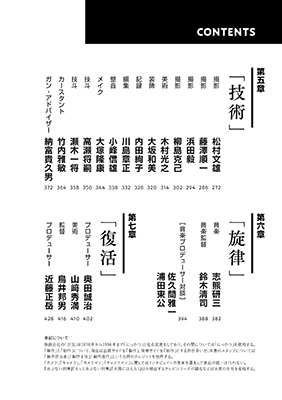

『あぶない刑事インタビューズ「核心」』

著者:高鳥都

定価:3,300円(本体3,000円+税10%)

発行:立東舎

https://rittorsha.jp/items/24317413.html

「これはもう50人でいこう!」

高鳥 まずは『帰ってきた あぶない刑事』の初週観客動員数1位おめでとうございます。思いのほか宣伝展開が多く、われらが『あぶない刑事インタビューズ「核心」』だけでなく、オフィシャルブックや小説、ノベライズなどさまざまな書籍が発売され、重版となっています。

近藤 今回の『あぶない刑事』はいろいろなところに枝葉を張りたい、そういう宣伝展開をしたいということで、書籍に関しても重ならなければ、なるべく多く出したいという方針でした。だから立東舎さんからインタビュー本のお話をいただいて、東映宣伝部もぜひやりたいと前向きでしたね。ただ、かなり特殊な企画だったので「これは大変だぞ」と……。

高鳥 今回びっくりしたのは、二度目の打ち合わせで近藤さんが関係者へのアポをガンガン取ってくれて、それこそ1時間以上ぼくと担当編集の山口(一光)さんはずーっと見てるだけ(笑)。企画書も送らず、目の前でどんどん取材が決まっていく。大半の取材にも立ち会ってくださって、まさかプロデューサーがここまで協力してくださるとは思いませんでした。電話交渉での「インタビュー集を作りたいという奇特な方々がいまして……」という言葉が印象的でしたが、こちらからすると近藤さんこそ「奇特な方」という。

近藤 最初は宣伝部に仕切ってもらおうと思ったんですが、リストの名簿を見たら、わたしですら会ったことのない方の名前が出ていたので、これは任せても厳しいだろうなと。映画が完成したタイミングでスケジュールもそれなりにあったし、これは直接お手伝いしたほうがいいなと思いました。自分としても関係者の方々にお会いできて貴重な経験でしたし、舞台裏も含めた『あぶ刑事』の魅力を多くの方に知ってもらい、それが新作に寄与できれば何よりですから。

高鳥 村川(透)監督とのお電話なんて「いいよ、いいよ〜! 今回の映画はポスターがいい!」と仰っているのが受話器から聞こえてきて、ノリノリでしたね。インタビューも2時間ノンストップの村川節でした。カメラマンの藤澤順一さんには「口下手だから」と一度断られていましたが、たまたま隣にカメラマンの先輩である浜田毅さんがいたことで、浜田さんが説得してくださってOKをいただいたり……そういう「持ってる」瞬間が何度かありました。

近藤 音楽監督の鈴木清司さんも1回断られていますしね。で、志熊研三さんのインタビューや佐久間(雅一)さんと浦田(東公)さんの音楽プロデューサー対談ができたから、ここはやっぱり鈴木さんにも出てもらわないとって外堀を埋めて、また交渉したんです。

高鳥 そして気づけば50人に。

近藤 47〜48人になった段階で、「これはもう50人でいこう!」みたいな(笑)。きれいにまとまった感じがありますね。

高鳥 ぼくと立東舎の山口さんはその前に『必殺シリーズ始末 最後の大仕事』という必殺シリーズの聞き書き本の3冊目をやっていて、それが過去最高の40人、ページも前作より100ページほど増えたんです。その反省を踏まえて、『あぶない刑事』は30人くらいかな〜という話をしていたんですが(笑)、レギュラーキャストがシリーズごとに入れ替わる『必殺』と違って『あぶ刑事』は新作合わせのワンチャンしか本を出す機会がない、しかも京都より東京のほうが取材をしやすいので、あれよあれよと増えていきました。

近藤 ぼくもだんだん調子に乗って「この人に会いたい」という人たちにオファーして、一緒に付いて回って(笑)。メイクの大塚(隆康)さんは『さらば あぶない刑事』の現場に見学に来てくださったとき以来だったので懐かしかったですし、元日本テレビの岡田晋吉さんは脚本家の柏原(寛司)さん経由で取材ができて、ありがたかったですね。すごく面白かったし、本当に忌憚のないお話で仰天しました。

高鳥 御年89の岡田さん、あんな過激なインタビューになるとは思わなかったですし、その場にいた全員がビビってましたよね(笑)。

セントラル・アーツと黒澤満

近藤 脚本家の那須真知子さんも本当に久々でした。ぼくは東映に入社して『ビー・バップ・ハイスクール』の製作宣伝をやっていたころに知り合って、亡くなられた那須(博之)監督にもすごくお世話になったし、懐かしかったですね。『ビー・バップ』のときは、ぼくがプロデューサー志望なのを知っていたセントラル・アーツの黒澤満さんが脚本の打ち合わせに連れていってくれて、そこで那須夫妻に会いました。

高鳥 那須さんは第2話「救出」だけ、丸山昇一さんも第1話「暴走」と第9話「迎撃」の2話だけですが、『あぶない刑事』は脚本家の層が厚いですね。今回は柏原寛司さんや大川俊道さんも含めて8名もの方々に取材できました。

近藤 そこはやっぱりセントラル・アーツの流れなんですよ。黒澤さんがアタマを頼むのは丸山さんであり、そして『ビー・バップ』の真知子さんや『探偵物語』の柏原さんがいる。日本テレビのプロデューサーだった初川則夫さんが仰っていましたが、当初は映画とテレビの違いで意見の違いもあったそうで、それでも黒澤さんがセントラル・アーツらしい自由な刑事ものにした。

▲『あぶない刑事』第1話「暴走」の決定稿

高鳥 8年前の前作『さらば あぶない刑事』もそうですが、亡くなられた黒澤さんに何度かインタビューさせていただいた経験が、今回の本をやるうえで最大の動機でした。2017年に洋泉社から『セントラル・アーツ読本』という書籍が出て、もちろん貴重な内容でインタビュイーも20人くらいいる。しかし基本的には脚本家、監督、プロデューサーが中心なので、せっかくならもっと幅広いスタッフに取材しようと思ったんです。ぼくと山口さんは必殺シリーズの本をやって、スクリプターさんの話はおもしろいという経験則があったりして(笑)。

近藤 内田(絢子)さんは確かにすごかったですね。時間が合わなかったのでぼくは取材には立ち会えなかったんですけども、内田さんは『ビー・バップ』もやってらっしゃったので、ぜひお会いしたかった。

高鳥 本が完成したあと、スタッフの皆さんからも「内田さんのインタビューが面白い」という連絡が次々ときました。なんせ「『あぶない刑事』にいい思い出はなにもない」という方ですから。

近藤 『ビー・バップ』の「給食のおばさん」という話もツボでした(笑)。それから浜田毅さんの取材はカメラマンとしての現場の仕切り方の話がすごく興味深かったですね。分析の仕方も知的だし、プロデューサーとカメラマンでそういう話をする機会ってありそうでないんですよ。映画版のシリーズは一見すると豪腕な仙元誠三というカメラマンが中心で、仙元さんのやり方や画の切り取り方が『あぶない刑事』なんですね。しかし、浜田さんはまた違った個性の持ち主で話を聞いていて面白かった。

高鳥 あの日は浜田さんの前に装飾の大坂和美さんの取材があって、おふたりは三船プロ時代から一緒で、その後も映画で組んでいます。カメラマンの藤澤さんや柳島克己さんも三船プロ出身で、製作部の市川幸嗣さんや大塚泰之さんは東映東京撮影所からキャリアを始めている。プロデューサーの伊地智啓さんや服部紹男さんなど日活出身者も多い。セントラル・アーツというのは、まさに撮影所なき撮影所で日活出身の黒澤満さんによる「ひとりプロダクション」と呼ばれていましたが、撮影所システムの崩壊が顕著な80年代以降、ベーシックになった現場の象徴であり、いろんな出自のスタッフの集合体でした。

近藤 第1話「暴走」から参加しているカメラマンの松村文雄さんは東映の特撮番組で活躍していた方ですが、終盤で『仮面ライダーBLACK』に参加するために抜けられた経緯も興味深かったですね。それぞれ画の個性やこだわりがあるし、カメラマンの方々のインタビューは読み応えがありました。

高鳥 松村さんと長谷部安春監督との縁も面白いですよね。それこそ昼メロのプロダクションで助手をやっていた時代から始まって。松村さんや一倉治雄監督、原隆仁監督など当時の撮影現場のスナップを提供していただいた方もいて、ありがたかったです。

「最強の4人」ポートレートの秘密

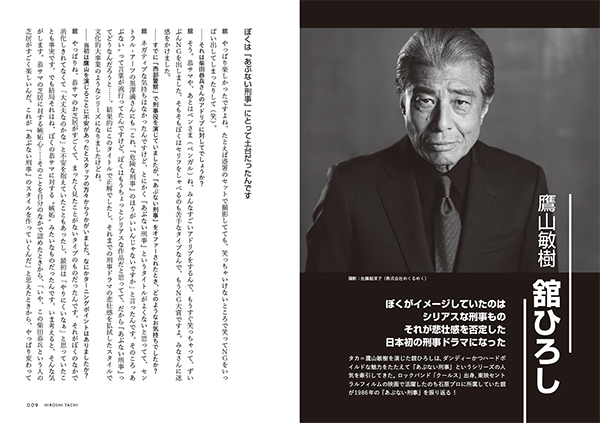

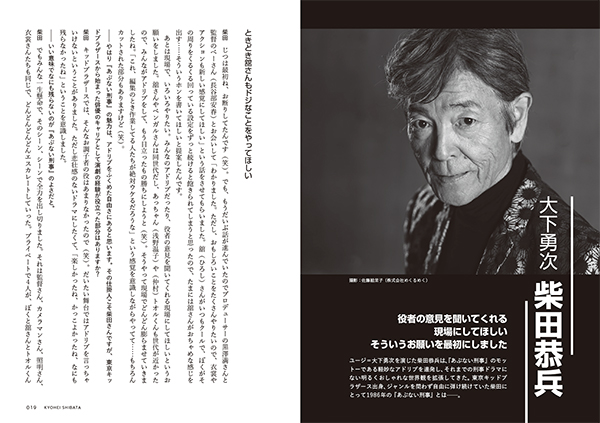

近藤 キャストも舘ひろしさん、柴田恭兵さん、浅野温子さん、仲村トオルさん、ベンガルさん、長谷部香苗さんと全シリーズ皆勤賞のみなさんが揃いました。

高鳥 みなさん本当にインタビューもそれぞれの個性が出ていて(笑)。キャストに関しては熱心なファンから「なんであの人がいないんだ」という声が出るのも仕方ないと思ったんですが、あっちは取材できるけど、こっちは難しいという状況があるので区切りが必要でしたね。

近藤 ベンガルさんなんて、俳優部のなかで恭兵さんとともにアドリブをどんどんやっていった。自分の演じる役(ナカさん)のキャラも変わったし、『あぶない刑事』自体を変えていった。その張本人の話は貴重ですよね。それから1人で主役を張れる役者が4人揃ってるというのが『あぶない刑事』の強みで、舘さんや恭兵さんがよく「最強の4人」という言い方をしますけど、38年にわたるコラボが生み出したケミストリーはすごいと思います。

高鳥 柴田さんへの取材で、まず黒澤満さんにインタビューさせていただいた話を切り出したら、「じゃあ、この話は満さんに聞いた?」といきなり貴重なエピソードから始まって、びっくりしました。その部分も岡田晋吉さんのインタビューと突き合わせれば、それぞれの視点の違いで面白さが増していきます。

近藤 恭兵さんに完成した本をお渡ししたとき、「ぜひ岡田さんのところを読んでください」とお伝えしましたよ(笑)。口頭でも伝えてと、ご本人から頼まれていたので「『出てよかったでしょ?』って岡田さんが言ってました」と伝えたら、笑ってらっしゃいましたけど。

高鳥 そんなやりとりがあったんですね。すでに気がついているファンもいると思うのですが、今回「最強の4人」に関しては撮り下ろしのポートレートを、テレビシリーズのオープニング……あのストップモーションの画に寄せたアングルで撮影してるんです。

近藤 そこはこだわってらっしゃいましたね。

高鳥 撮影中、仲村トオルさんからは「もうちょっとカメラが上からじゃないかな」とアドバイスをいただきました。

近藤 彼は本当に記憶力がいいですから。今回、トオルくんが取材の途中で涙を流したのはびっくりしましたね。ぼくは『ビー・バップ』や『あぶない刑事』の製作宣伝として、一時期はトオルくんの現場マネジャーのようなことまでして長いお付き合いなんですが、あんな姿は初めて見ました。

高鳥 ご本人もびっくりされていましたね。「あれっ、なんで『あぶない刑事』の取材で泣いているんだろう……」って、それほど急に涙が流れたから。セントラル・アーツの恩師である黒澤満さんの思い出を語られているうちに……。近藤さんは1998年の『あぶない刑事フォーエヴァー』からプロデューサーを務めていますが、あらためてキャストの思い出はありますか?

近藤 舘さんは本当にスターから成熟した存在になられて、国民的俳優の風格が出てこられましたよね。当時は仕事だけでなく遊びのこともがんばっていて(笑)……まぁご本人や恭兵さんもトークで言っちゃっていますが、プライベートのことに一生懸命でシナリオなんて読まない。それが今やちゃんと読む、シナリオにも意見を出して、打ち合わせを延々する……そういう立派な俳優さんになりました(笑)。かたや恭兵さんは今も昔もいろいろなことを考えてらっしゃる。自分のパートをいかに面白くするかということと同時に、もっと俯瞰して「この作品がどう面白くなるのか」という発言を必ずされますし。

高鳥 アドリブでもご自身だけではなく、ほかの出演者も踏まえて「こうしたらどう?」と提案したり、今回の『帰ってきた あぶない刑事』でも恭兵さんが積極的にコミットしていたエピソードを耳にしました。

近藤 アクションもそうですね。アクション監督の瀬木(一将)さんと恭兵さんが一緒に組み立てていく。38年前から「俳優からの提案も受け入れてくれるのなら」というのが最初の出演条件であり、それは貫いてらっしゃいますよね。まぁ、監督は大変ですよ。それを受け入れて演出をしていかないといけない。

高鳥 テレビの連続ものは主役が同じでローテーションで監督が変わるシステムです。監督ごとにあんまりバラバラになってもいけない。そのなかで長谷部安春のハードボイルド志向と、村川透のアドリブ込みのハチャメチャさ……硬軟両方の幅があって、監督によってもやはり個性が出ます。

近藤 やっぱり村川さんがいちばん柔らかかったんでしょうね。もともと松田優作さんとコンビを組んでいて、優作さんも自分からアイデアを出すタイプの俳優だし、そういう主役と対峙してなにを切り取っていくか。『蘇える金狼』や『野獣死すべし』の現場では意見が分かれることもあったそうですが、柔軟性を持ってやってきた演出家のすごさです。

高鳥 村川さんも『あぶない刑事』に参加される際は日活の先輩である長谷部さんへの挑戦というかライバル心があって、また助監督も長谷部派と村川派に分かれていたという話を演出部の座談会でうかがいました。それから意外とみなさんからエピソードが出たのが手銭弘喜監督。「日本一の早撮り監督」と言われたスーパー職人で、手銭組の思い出が多くの方から出ましたね。俳優もカメラマンも「なにを撮っていたのかわからない」というスピーティさで(笑)。

近藤 手銭さんはやっぱり別格だったんでしょうね。早撮りだからスタッフもキャストもどんどんノリがよくなるというライブ感。もちろんフィルムで撮ってたというのも大きいんですが、やっぱり1回しかやれないというか、やらないというか(笑)、一期一会でその瞬間、瞬間のパワーがあったんでしょうね。もうキャストが笑っててもそのままOKですから(笑)。そういう自由度がやっぱり『あぶない刑事』にはあったと思うんです。

▲左から村川透、近藤正岳、丸山昇一。セントラル・アーツで行われた取材後の3ショット

「核心」というサブタイトルの由来

近藤 今回、高鳥さんのインタビューに立ち会わせてもらいましたが、知識をたくさん持ってらっしゃるので、みなさんやりやすかったんじゃないですかね。「そんな昔のことは忘れてるよ」って人も具体的なキーワードを出すと思い出してくれたりしますし、すごく話しやすかったと思います。やっぱり「あ、こいつ知らないな」っていうインタビュアーだと、答える方もナメちゃうんですよ。

高鳥 「まぁ、このくらいでいいか」と。

近藤 それを1回も感じさせなかったし、みなさんの原稿を読んでいてもノッて話している雰囲気が伝わって、すごく楽しかった。ぼくもついつい余計な話を引き出された気がします(笑)。

高鳥 でも、負い目もありました。もちろん『あぶない刑事』は好きなんですが、再放送世代だし『あぶ刑事』が駆逐してしまった昭和の暗い刑事ドラマにハマっていたので。例えば拳銃だったり、クルマだったり、ロケ地だったり、マニアの方々はすごいじゃないですか。それこそ『あぶない刑事マニアックス』(講談社)の市来満さんなんて知識が半端ない。ぼくは拳銃の種類も知らないし、運転免許は失効しちゃって持ってないし、ファッションや音楽も詳しくない。音楽については立東舎の山口さんが音楽雑誌の元編集者だったので助けてもらったんですが、個々のパートに精通した人はいくらでもいる。しかし「トータルで50人やるぞ」という企画になったら、そこは自分の出番だなという自信というか「確信」はありました。

近藤 本当にコアとなる「核心」の部分は『あぶない刑事』という作品そのものですからね。拳銃に関してはガンマニアの雑誌があるから、細かい部分はそちらに任せていいと思います。しかしBIG SHOTの納富(貴久男)さんの事務所にお邪魔してモデルガンを見物できたのも楽しかったし、カーアクションは竹内(雅敏)さんがわかりやすく話してくれて面白かったですね。

高鳥 「ギューーーン!」とか「キキキキキーーー!」とか擬音が多いので、免許を持ってなくても理解しやすいインタビューで(笑)。そういえば、今回の書名にもなった「核心」というキーワードは近藤さんの発案でした。

近藤 唯一ぼくが自慢できることですね(笑)。流れでいろいろ考えて、ふと浮かびました。もともとテレビシリーズで二文字のサブタイトルを考案されていたのがプロデューサーの伊地智啓さんなんです。伊地智さんの足元にも及ばないですけど、ちょっとは真似事ができたのかなと思います。

高鳥 サブタイトルへのオマージュは、本書の企画に協力してくださった廣田正興さんの発案で「撃鉄」や「証言」など、いくつかの案があったんですが、どうも決め手に欠けていた。で、近藤さんが「核心」を提案してくれたとき、ぼくは最初「革新」だと勘違いしてて(笑)……「いや〜、確かに斬新な刑事ドラマではあるけど「革新」ってどうなのかな。『あぶ刑事』っぽくないし」と0.5秒ほど思ったあと、脳内で「核心」に変換されて「おぉ、これだ!」となりました。

近藤 満場一致でスパッと決まりましたね。実は今回、映画のタイトルは仮題の「あぶない探偵」から始まって、なかなか決まらなかったんです。シナリオは検討稿から撮影稿まで5冊作ったんですけど、表紙はずっと「あぶない探偵(仮)」のまま……だからタイトルって決まらないときはなかなか決まらないんですよね。「核心」は喫茶店で盛り上がって、その場で決まってよかったです。

高鳥 那須真知子さんを取材したあとでしたね。

近藤 真知子さんが言いたいことをワーっと言って、風のように去っていったあとで(笑)。相変わらず元気がいいなぁと思いました。それから、みなさん基本的に自分の好きなことをしゃべるんですが、丸山昇一さんが他の脚本家と違うところは、これも優作さんや黒澤さんとの仕事が長かった影響があるのか、人から話を引き出すタイプの人なんですよ。それは今回の取材に立ち会っていても思いました。そういうところもセントラル・アーツの黒澤満というプロデューサーが丸山昇一を信じて、重宝したところだと思うんですよね。

高鳥 今回、主な取材場所としてセントラル・アーツをお借りしましたが、グッときたのは黒澤さんの机をずっと残してらして、そこに黒澤さんの写真と「あぶない探偵」の台本が積んであった。そこにすごくきれいな夕陽が差し込んでいたのでなんとなく写真に撮ったら、本のなかでも効果的に使うことができました。そうだ、セントラルの近くにある黒澤さん行きつけのうどん屋さんにも近藤さんが連れていってくれて……。

近藤 「多吉」ですね。セントラル・アーツの第一社食と呼ばれていました(笑)。あそこの力うどんが黒澤さんの好物だったんです。若いころからたくさん食べられる方で、カツ丼と力うどんを一度に食べちゃうんです。そういうパワーがあるプロデューサーでしたね、黒澤さんは。

▲セントラル・アーツの故・黒澤満プロデューサーの机には今も氏の写真と「あぶない探偵」の台本が置かれている

ノベライズをプロデューサーが執筆した「理由」

高鳥 黒澤さんと伊地智さんが亡くなられ、両者の遺志を引き継ぐかたちで近藤さんが『帰ってきた あぶない刑事』をプロデュースします。

近藤 『さらば』のときに、たまさか前々作の『まだまだあぶない刑事』に比べて興行が2倍だったので、黒澤さんと「いいタイミングでまた次をやりましょう」という話をしていて、それが8年前でした。しかし黒澤さんが2018年に亡くなられて、自分のなかで宿題として残ってたんですよ。まぁ迷いはありました。『さらば』できれいに終わったから、帰ってくるというのはどうなのかなと。でも、黒澤さんも続編を望んでいたし、ぼくとしては『帰ってきた』が実現したことでようやく宿題を果たした気持ちでした。

高鳥 当初は二部作の構想もあったそうですね。

近藤 鷹山と大下がまだニュージーランドにいる設定で、港署の町田透課長や若手の刑事だけで事件を解決するスピンオフをやって、いよいよ最後に鷹山と大下が帰ってきて探偵の物語をやる……そういう構想でした。スピンオフに関しては今やコンプライアンス的に地上波のドラマは難しいけど、配信かオリジナルビデオ的に作って、メインの映画につなげようと考えていました。そっちのタイトルも勝手に決めていて、「そこそこあぶない刑事」という(笑)。結果的に1本の企画になりましたが、エンターテインメントのプログラムピクチャー的な映画としてみなさんの支持を集めているのはうれしいですね。

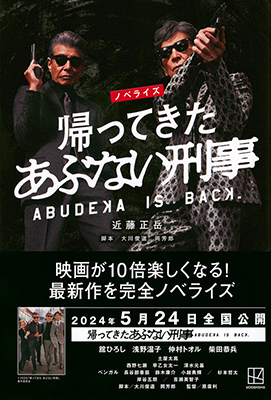

高鳥 近藤さんの執筆による『ノベライズ 帰ってきた あぶない刑事』はニュージーランドで探偵をやっていた鷹山と大下のアクションから始まります。

近藤 もともと検討稿のシナリオには、ニュージーランドロケも入っていたんですよ。そこはもうネグっちゃって、はなから帰ってきたところから始まったんですけど。原廣利監督も「海外ロケは大変だから、そこに準備や予算を取られるより横浜に集約させたい」という発想だったので、じゃあそうしようかとなりました。で、ノベライズの場合は勝手に書けるし、予算は関係ないから鷹山と大下が横浜に帰ってこざるを得なかった事件から始まるんです。

高鳥 派手なカーチェイスとドンパチが繰り広げられていましたね。

近藤 だから今回のノベライズは単に映画を文章化するというより、そういう裏設定も含めた解説書的なところが入っているんです。ついつい長めに書いちゃうので、削らなきゃいけない状況でしたが。

▲近藤正岳著『ノベライズ 帰ってきた あぶない刑事』(講談社)好評発売中

高鳥 そもそも映画のノベライズは脚本家のシナリオをもとに専門のライターや作家が担当するケースが多く、プロデューサーが執筆というのは非常に珍しいと思います。

近藤 今回、最初のシノプシスで「娘がやってきて、その娘はどっちの子かわからない。こういう話にしたいです」と舘さんや恭兵さんに提案したんですが、その設定は『ハーフ・ア・チャンス』というフランス映画をもとに自分が考えたものだったんです。なので脚本家の大川(俊道)さんや岡(芳郎)さんにも確認して、ぼくが書くのがいちばん早いし、「じゃあ、やります」って言ったんだけど、まぁ苦労しましたね(笑)。別の方に任せたとしても、結局「これはこういう設定で」みたいな説明をしなきゃならない状況になったと思うんですよ。

高鳥 だったら最初から自分で、ということですね。

近藤 それと今回の映画って、「誰かが嘘をつく」……それが美しかったり、優しかったり、どういう嘘をつくかというのが裏テーマなんですね。大人の会話みたいなところがあって、そこはシナリオから原稿を起こすだけでは伝わらない。心情的な部分を細かく書かなきゃいけないなと思いました。もはや原作者みたいな存在で、誰が物語を体現しているかといえば、舘さんの鷹山であり、恭兵さんの大下なわけですから、彼らがどうやって「嘘をつく」かということもふくめて、それを汲まないといけないですし、そういう見方ができるように書いたつもりです。そこはみなさんに読んでいただいて評価してもらうしかないですね。

高鳥 単なるノベライズではなく、映画から省略されている部分を戻したり、あえて加えられている部分もたくさんあって驚きました。文体は『あぶ刑事』っぽくシャレた感じで、ちょっとした遊びもあって……。

近藤 そういう「いたずら」を全体に仕掛けています。その仕掛けは、わかる人にはわかるでしょう。ぜひノベライズを読んで捜査してみてください(笑)。今回の『帰ってきた あぶない刑事』はありがたいことに多くのファンの方々に支持されて、ヒットを記録しています。まだまだ公開中なので、ぜひ関連本と一緒に広がっていけばと思います。先日の打ち上げパーティでも恭兵さんが最後のスピーチで『あぶない刑事インタビューズ「核心」』のことに言及されていまして、「みんなで作った作品」という言葉が心に残りましたね。50人もの関係者が登場する本をよくぞ作ってくれましたと感謝の気持ちです。

**********************************

というわけで、『あぶない刑事インタビューズ「核心」』にまつわるトークは、ここまでとなりました。8年ぶりのタカ&ユージ復活となった最新作『帰ってきた あぶない刑事』に合わせて刊行された本書が歴代シリーズ鑑賞の最良の手引きになることを願っております!(立東舎編集部)

(執筆者:リットーミュージックと立東舎の中の人)