正直言っておもしろい!

『FINAL FANTASY XVI(ファイナルファンタジー16)』をプレイし、かつて心を躍らせた「ファイナルファンタジー」が帰ってきてくれたという思いでいっぱいだ。

ただその一方、「不安感」も抱いている。この不安感がなんなのか、本レビューで明らかにしたい。ちなみに、ネタバレはほとんどしないつもりなので、未プレイの人も安心して読んで欲しい。

国民的RPGという看板に相応しいおもしろさを持つシリーズ最新作『FINAL FANTASY XVI』

『FINAL FANTASY XVI』は、「ファイナルファンタジー」シリーズ最新作となる3DアクションRPG。「ファイナルファンタジー」シリーズといえば、「ドラゴンクエスト」シリーズと並んで日本でRPG文化を育んできたシリーズ。名実ともに「国民的RPG」という言葉が相応しいシリーズだ。

筆者は小学生のころファミコン版の『ファイナルファンタジー』をプレイして以来、『X-2』のようなシリーズ内続編とオンライン版を除き、ナンバリングタイトルはすべてプレイしてきた。人生を通じ「ファイナルファンタジー」シリーズと付き合ってきたといっていい。

ファミコン版『ファイナルファンタジーIII』は、わざわざ当時代々木にあったスクウェアショップへ赴きドキドキしながら買ったし、『ファイナルファンタジーVII』は「デジキューブ」によるコンビニ販売にワクワクしたなあ……。4~12までは毎回確実に予約購入してきたくらいだ。今作だって、こうして仕事としてレビュー記事を書いているものの、ソフトそのものは自腹で予約購入している。

ただ、昨今は『ファイナルファンタジー』の魅力に陰りのようなものを感じていた。

陰りを感じた原因は、『ファイナルファンタジーXIII』と『ファイナルファンタジーXV』という2タイトル。いずれのタイトルもストーリー表現上の問題を抱えており、物語的な楽しさが味わいにくくなっている。

ストーリーだけではない。ゲームシステム面でも、「コマンドバトルから脱却してどういうバトルシステムを構築するか?」「オープンワールド的な自由度の高さをどう盛り込むか?」という2点で苦戦の跡がうかがえる。

結果的に筆者は『ファイナルファンタジーXIII』、『ファイナルファンタジーXV』という作品は、おもしろくないわけではないものの、完成度が高いとは言い難いと感じている。だからこそ、そこから「ファイナルファンタジー」シリーズだからといって無邪気に期待できないな……と感じるようになってしまったのだ。

だが、『FINAL FANTASY XVI』は違う。国民的RPGという看板に相応しい完成度の高さと、おもしろさを持っている!

『FINAL FANTASY XVI』は、「ヴァリスゼア」というファンタジー世界を舞台にした、シナリオ主導型の3DアクションRPGだ。『ファイナルファンタジーXIII』や『ファイナルファンタジーXV』はSF的・未来的なテイストを持っていたが、本作は剣と魔法の王道ファンタジー。また、『ファイナルファンタジーXV』のような自由度の高いオープンワールド型ではなく、一本のシナリオに沿って次の目的地が提示されるスタイルとなっている。

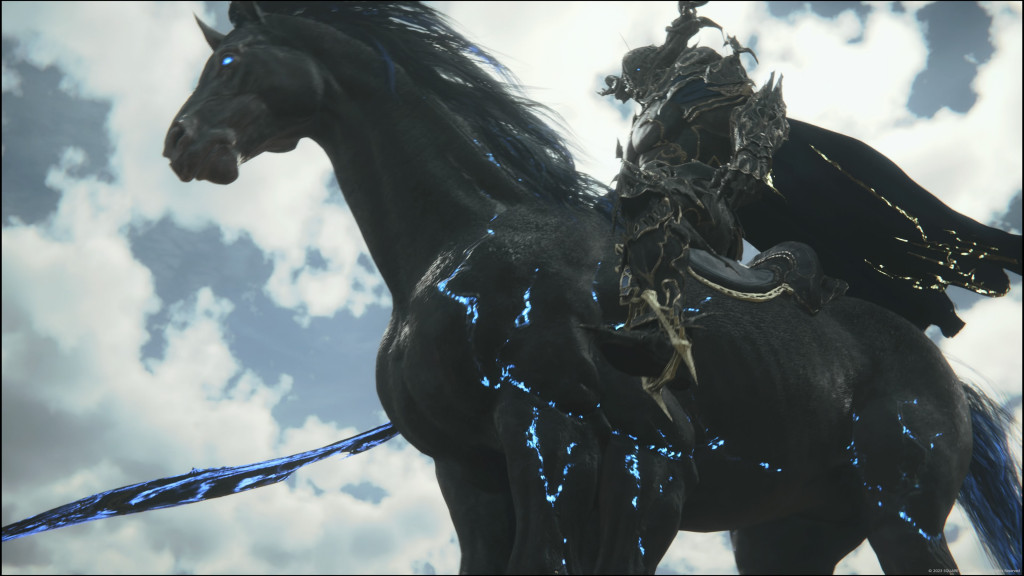

ゲームの目玉要素としてフォーカスされているのは、シリーズ通しての人気キャラクター「召喚獣」。本作では召喚獣をその身に宿した人間、「ドミナント」が登場する。

「ドミナント」は人間状態で召喚獣の能力を使用できるほか、半人間・半召喚獣といった形態に変身することが可能。まずこの半人間・半召喚獣形態がカッコいい。変身ヒーローのようなカッコよさを持っていて、「仮面ライダー」や「MARVEL」といったスーパーヒーローものが大好きな筆者は思わずアツくなってしまった。

仮にスーパーヒーローもののファンでなくとも、「召喚獣をその身に宿した人間」というヒロイックな設定には心躍るのではないだろうか? というのも、「ファイナルファンタジー」シリーズのキャラクターは、そもそもヒロイックに描かれてきたからだ。ダークナイトとして身をやつすことになる『ファイナルファンタジーII』のレオンハルト、暗黒騎士からパラディンへと成長する『ファイナルファンタジーIV』のセシル、幻獣(=召喚獣)と人間の子である『ファイナルファンタジーVI』のティナ、ソルジャークラス1stとして登場する『ファイナルファンタジーVII』のクラウド……などなど、歴代主人公の多くはヒーロー的なカッコよさを持つキャラクターとして描かれている。

個人的にこの「ヒロイック」という要素は、「ファイナルファンタジー」的な要素のひとつだと思う。この点については後ほど本作のストーリー面について触れる際、詳しく語りたい。

さらに「ドミナント」は、完全な召喚獣形態となって戦うこともできる。このバトルがド迫力! 『ゴジラ』などの怪獣映画のような迫力を体験させてくれる。

いや、シリーズファン的な観点から言えば、『ファイナルファンタジーVII』のアルテマウェポン戦の迫力といったほうがいいかもしれない。

こうしたカッコよさと迫力を、3Dアクションバトルというかたちで、自分の手で操作できることも本作の特徴といえるだろう。

さきほど『ファイナルファンタジーXIII』と『ファイナルファンタジーXV』について触れた際、「コマンドバトルから脱却してどういうバトルシステムを構築するか?」と書いたが、本作はこの課題を完全にクリアしている。既に『ファイナルファンタジーXV』の時点で3Dアクションバトルが採用されていたが、単純に3Dアクションバトルを採用するだけではなく、高い完成度で仕上げているのだ。

召喚獣の力で戦う! 爽快でカッコいいな3Dアクションバトル

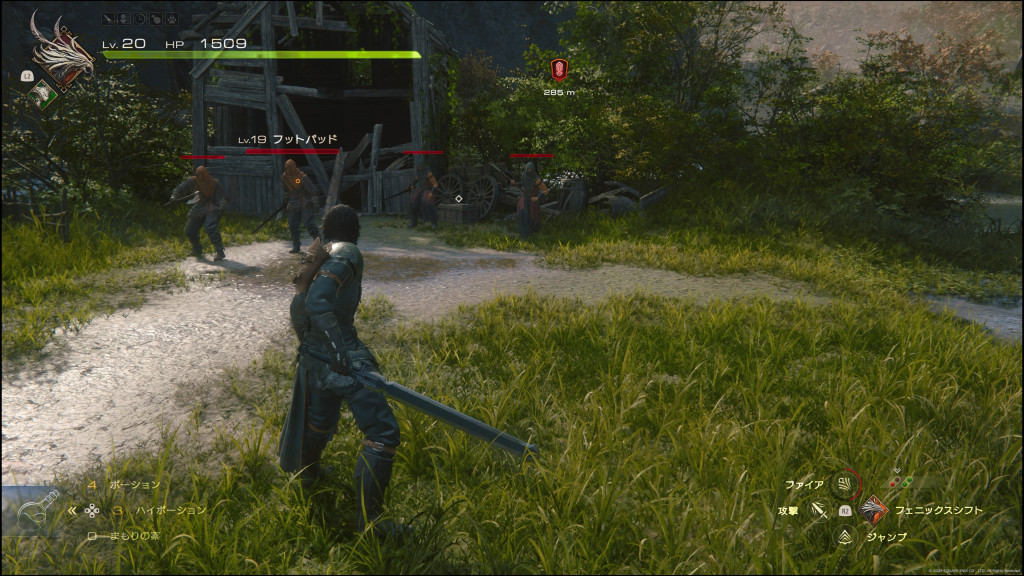

本作の3Dアクションバトルは、剣攻撃、魔法攻撃、回避……という基本アクションと、召喚獣の能力にもとづくアクションとを駆使してリアルタイムに敵と戦うというもの。初期状態で使えるのは召喚獣フェニックスの能力で、最も頻繁に使うことになるのが「フェニックスシフト」だろう。これは『ファイナルファンタジーXV』におけるシフト同様、前方に瞬間移動する能力だ。

序盤の基本的な立ち回りは、剣で連続攻撃をしかけ、敵が攻撃モーションを見せたら回避するというものになる。ジャストで回避した後即座に剣攻撃ボタンを押すと、敵の攻撃を潰しこちらの攻撃を継続することが可能。ジャストで回避できなければ、敵の攻撃モーション終了後にフェニックスシフトで接近し、あらためて攻撃することになる。

近接武器による連続攻撃と回避を使った立ち回りという点では、『エルデンリング』や『ダークソウル』といったアクションRPGに近い。しかし2作品のようにシビアなタイミングを要求されるわけではない。どちらかといえば『龍が如く』や『デビルメイクライ』といったタイトルのように、連続攻撃による爽快感を重視したバランスだ。

仲間キャラクターによるアシストが行われる上、敵の攻撃をスローにするアクセサリーなどといったサポート機能も用意されているため、アクションに不慣れな人間でも楽しめる。腕に覚えのある人間なら、サポート系のアクセサリーを装備しないことで歯ごたえを楽しめるだろう。

このバトルで魅力的なのが、なんといっても召喚獣の能力に基づくアクション。たとえばフェニックスの能力なら、単純に炎系の攻撃が行えるというだけでなく、フェニックスの翼で敵を攻撃するなど、召喚獣らしい描写が行われる。また中盤以降、その身に宿す召喚獣が増えてくればボタンひとつで召喚獣を即座に切り換え、異なる能力を連携させることが可能。

また、ゲージを消費するかたちになるが、半人間・半召喚獣形態もプレイヤーの意志で自由になることができる。召喚獣の能力を使いつつ、ここぞというところで半人間・半召喚獣形態に変身!……という、いかにもヒーロー的な立ち回りができてしまうわけだ。

召喚獣の能力を最大限駆使して華麗に戦うバトルは本作の真骨頂、本作でしか味わえない要素だと感じた。

リニアであることを最大限活用したストーリー

バトルの次は、ストーリーについて。

『ファイナルファンタジーXIII』と『ファイナルファンタジーXV』について触れた際、「コマンドバトルからの脱却」と並べて「オープンワールド的な自由度の高さをどう盛り込むか?」と書いた。

この点について本作は、大胆にも切り捨てている。つまり、プレイヤーが自由に進行ルートを選べる「オープンワールド」ではなく、ストーリーに従い一本のルート上を進んでいく「リニア(直線)」な形式を採用しているのだ。

しかし、だからといって本作のストーリーがつまらないわけではない。

本作の主人公は、ロザリア公国の第一王子・クライヴ・ロズフィールド。公国では、フェニックスのドミナントが大公の継承権を持つというしきたりだった。しかしクライヴはドミナントとして覚醒することができず、継承権は第二王子である弟・ジョシュアのものとなる。

そんな中、陰謀によって公国が襲撃され、クライヴやジョシュアの運命は大きく狂っていく……というのが本作のストーリー。

このストーリー展開だけ読んでも十分シリアスさが伝わってくるが、PlayStation5のリアルな映像によって表現されることで、実際の社会問題を描いているかのような強いシリアスさが感じられる。実際、本作のテーマは「人間として生きること」というヘビーなもの。

本作の世界「ヴァリスゼア」において、一般的な人間は「クリスタル」なしに魔法を使うことができない。しかし「ベアラー」と呼ばれる階級の人間は「クリスタル」がなくても魔法を使うことができ、それが理由で貴族階級の人間たちに化け物呼ばわりされている。その一方で貴族たちは「ベアラー」を奴隷として使うことで、クリスタルの消費なく魔法の恩恵を享受しているのだ。

また、「ベアラー」のような差別こそされていないものの、「ドミナント」もまた作中の世界で「人間」の範疇を超える存在。つまり本作は、「ベアラー」「貴族」「ドミナント」といった階級差、能力差を描くことによって「人間として生きること」とは何かを描こうとしている。

ちなみにこのテーマ構造は、『ファイナルファンタジーXIII』と近い。『ファイナルファンタジーXIII』はファルシという神に近い超越的存在によって、理想郷コクーンが築かれていた。コクーンはファルシによって厳格に管理されることで高度な文明を維持しているものの、管理の都合上、外界の影響を受けた人間は不穏分子として追放されてしまう。

つまり『ファイナルファンタジーXIII』は、管理社会・ディストピアものという形で「人間として生きること」とは何かを描こうとしている。単純化するなら、「管理され自由はないが、生活が保障された人生」と「生活は保障されないものの、自由を持てる人生」、どちらか人間的と言えるのかという話。この場合、脚本的には「生活は保障されないものの、自由を持てる人生」へと結び付けていくのがセオリーだろう。

したがって、「管理され自由はないが、生活が保障された人生」が「いかに人間的でないか?」を十分描かければならない。ただ個人的に『ファイナルファンタジーXIII』は、脚本上でこうした描写が不足しているため、ストーリー的なカタルシス・インパクトに欠けているように思う。

だが本作ではこうした脚本上の問題がほとんどクリアされている。「ベアラー」が貴族からどういう扱いを受けているのか、一般市民からどんな声をかけられているのか、メインストーリー上で十分描かれているため、「人間として生きること」という言葉がしっかり意味を持つ。

ところで、本作は一本のルート上を進んでいく「リニア」形式を採用しているものの完全に分岐がないわけではない。本作には、プレイヤーが任意機選択可能な「サブクエスト」が存在。

そしてこの「サブクエスト」によって「ベアラー」の境遇を深堀りすることが可能。このため、プレイヤーが望めばより深くこの世界を知り、テーマに共感することができるようになっている。

またテーマのみならず、キャラクターをどう表現するか、さらにストーリーへどう引き込むかという部分において、「情報の欠落」を巧みに使っている点も注目したい。

たとえば主人公のクライヴは、ゲーム冒頭の時点で「ベアラー」へと身をやつしている。ただしゲーム冒頭で「ベアラー」とわかるわけではない。ただ、頬に刺青のような刻印があり、何らかの命令に従わなければならない身分であるということだけプレイヤーに提示されるかたちだ。

その後、物語がクライヴの過去へと遡ると、クライヴの頬には刻印がない。その一方で、クライヴの暮らす城内には頬に同じ刻印を付けた人間が存在し、「ベアラー」と呼ばれていることがわかる……。

つまり、情報の出し方を工夫することで、「これって、こういうことなの?」とプレイヤーに自ら気づかせるような仕組みになっているのだ。

この「情報の欠落」自体は、『ファイナルファンタジーXV』でも使われていた。ただ、たとえば仲間の一人であるグラディオラスが突然パーティーを離れ、理由もなく戻ってくる……といった、ダウンロードコンテンツへの布石であることが透けて見えるような使い方になっており、ストーリーを魅力的に描くためには機能していなかったように思う。

これに対し本作では、先に触れた「ベアラー」という設定を理解させるための手法としてはもちろん、「なぜ火の召喚獣が2体存在するのか?」「ロザリア公国で悲劇を巻き起こした犯人は誰か?」といったストーリーをけん引するためのミステリーであったり、あるいはキャラクターを魅力的に見せるためであったり……と、ストーリーを輝かせるための手法として「情報の欠落」が使われている印象だ。

キャラクター性という点では、序盤で活躍する魅力的な敵キャラクター、ベネディクタ・ハーマンの存在が心に響いた。利用できるものは徹底的に利用する上、周りの人間を常に見下している……という物凄く嫌なヤツなのだが、その拠り所となるものを失った時の彼女の姿、そして明かされる背景……筆者は思わず嗚咽が出るほど泣いてしまった。

先ほど『ファイナルファンタジーXV』では「情報の欠落」を魅力的に活用できていなかった……と書いた。しかし矛盾するようだが、これは批判しても仕方がない点でもある。というのも「情報の欠落」というのは、「リニア」なシナリオ形式でこそ輝く手法だからだ。

「情報の欠落」は一種の「伏線」なので、仕込んでから回収するまで一定の時間経過が必要になる。このため、「情報の欠落」を最大限生かすのであれば、情報を出すタイミングを作品側でコントロールできるのがベストだ。あるプレイヤーは早い段階で経験するものの、あるプレイヤーは終盤近くまで経験しない……だとか、人によって経験したりしなかったりといった具合に、プレイヤーによって展開に差が出るというケースでは、最大限の効果を発揮できない。

つまり「情報の欠落」とは、「オープンワールド」ではなく、ノベル系アドベンチャーゲームなどの「リニア」なゲームに向く手法。見方を変えるなら、本作は、「リニア」なゲームであることを最大限生かしたシナリオ手法を選択したと言えるだろう。

「情報の欠落」以外にも本作では、「地形の大幅な変化」という演出を頻繁に取り入れている。建物が崩落したり、地面が隆起したり陥没したりといった地形の大幅な変化は、「オープンワールド」では実現しにくい。「オープンワールド」を成立させるためには、いつでもどんなルートでもプレイヤーの意志で自由にアクセスできるという環境を保たなければならないからだ。

つまり本作は、現代において「リニア」な形式を最大限効果的に活用した作品といっていい。

さて、「人間として生きること」というヘビーなテーマを持ち、身分差別といったシリアスな描写を含む本作だが、意外なことにプレイしてみると、そこまでの重苦しさは感じない。テーマがテーマだけにもちろん軽いわけではないのだが、エンターテインメントとして楽しめる範囲の重厚さに収まっている印象だ。

それはなぜか?

ここであらためて、「ヒロイック」という要素について触れたい。

本作のテーマは確かにシリアスなものだ。ただテーマだけで言ったら、少年マンガやスーパーヒーローものの映画、はたまたライトノベル作品であってもシリアスな内容は多い。だからといって少年マンガやスーパーヒーローもの、ライトノベルが重苦しい空気を持っているかというと、そうではないだろう。

これは重いテーマであっても、作品に「希望」を持たせるからだ。そして、作者によって「希望」を持たされた存在こそ、力と勇気を持ち合わせた存在……ヒーローだ。

実在するシリアスなテーマをリアルに描こうとすると、どうしても解決不能になってしまう。現実的に容易に解決できない問題なのだから、リアル=現実同様に描こうと思えば、必然的にそうなる。もちろん、大人向けのダークファンタジー作品ならそういうテイストもありだろう。

しかし、エンターテインメントを目的とした作品だとそれは重すぎる。そして「ファイナルファンタジー」は、間違いなくエンターテインメントだ。

海外のRPG作品がファンタジーを描いた場合、魔法やドラゴンといった架空の存在は登場するものの、基本的には中世ヨーロッパの文化を忠実に再現しようとする。騎士であったり政治制度だったりといったものはほぼストレートに踏襲している。エルフやオーク、ゴブリンといった存在も中世当時の伝承を踏まえた描かれ方になる。

つまり、海外のファンタジーRPGの原点は中世の歴史にあるわけだ。

しかし日本のRPG作品が描くファンタジーは、中世ヨーロッパをベースにしながらも、少年マンガ、童話、SF、ロボット、ニンジャ、過去に存在した超文明などのオカルト要素……といった様々な要素が融合した独自の世界観となることが多い。いわゆる「JRPG的」と言われる原因となる部分で、批判されることも多いが、これぞ「日本独自の味」と言うこともできるだろう。

そして、筆者はどちらかといえば、「日本独自の味」を肯定的に捉えている。なぜなら、リアルなファンタジーを味わいたいのであれば、それこそ『The Elder Scrolls V:スカイリム』だとか、『ウィッチャー3 ワイルドハント』だとかいったものが既にあるわけで、そちらをプレイしたほうがいい。

むしろ本格的ではない部分にこそ、「ファイナルファンタジー」シリーズの味がある。大陸の地下には滅びた超文明の遺跡があってほしいし、空には飛空艇が飛び交ってほしいし、召喚獣で迫力バトルしたいし、特殊能力を持ったヒーローが無双してほしい。

つまり、筆者が「FF」に求めているものは「ヒロイック」であり「エンターテインメント」なのだ!

本作のストーリーは、「人間として生きること」という重いテーマを扱い、しかもハイクオリティな3Dビジュアルによって極限までリアルに表現している。にもかかわらずそこまで重苦しいものになっていないのは、「ヒロイック」であること、「エンターテインメント」であることを忘れていないからだろう。

本作は「ファンタジー」ではない。「ファイナルファンタジー」なのだ。

過去の集大成としての完成度の高さ! この先に待つ不安と期待

ここまで書いてきた通り、本作はバトルシステムも戦闘システムも正直言っておもしろい。だからこそ、かつて胸をワクワクさせた「ファイナルファンタジー」が帰ってきてくれたという思いを抱けたのだ。

しかしながら筆者は最初に、「不安感」を抱いているとも書いた。それはなぜか?

本作は確かに完成度が高いのだが、この完成度の高さは『ファイナルファンタジーXIII』や『ファイナルファンタジーXV』といったタイトルが挑戦を重ねてきた結果にも見えるのだ。

『ファイナルファンタジーXIII』は確かにシナリオに問題を抱えていたと思う。しかしそれは、使い古されたファンタジーものの延長ではなく、まったく新しい神話を構築しようとチャレンジしたからだ。

『ファイナルファンタジーXV』のオープンワールドや3Dアクションもそう。新しいことにチャレンジしているのだから、どうしたって粗い部分は出てきてしまう。

もちろん、「チャレンジしているんだから完成度が低くてもしょうがない」という話にはならない。

しかしながら、「ファイナルファンタジー」シリーズというのはこれまでずっと、チャレンジし続けてきたタイトルだ。「ドラゴンクエスト」に追いつけ追い越せとチャレンジし、『ファイナルファンタジーIV』ではバトルにセミリアルタイムシステムを持ち込み、『ファイナルファンタジーVII』ではフル3Dにチャレンジし、『ファイナルファンタジーXIII』では新たなコマンドバトルのかたちに、『ファイナルファンタジーXV』ではオープンワールドにチャレンジした。

このチャレンジという観点から見ると、本作はこれまでのブランドを回復する意図からか、チャレンジすることより「完成度を高める」ことを重視したように見える。完成度が高いことそれ自体は喜ばしいことなのだが、一方で驚きは少なく、予定調和の中に小さくまとまってしまった印象がある。

こうした点を踏まえると、今後のシリーズがどんな展開になるのか、少々不安を感じてしまう……。

贅沢な望みかもしれないが、やはりシリーズのファンとしては、「世の中にはこんなRPGがあるのか!」という新たな体験を期待したい。かつて「召喚獣」や「ジョブチェンジ」、「アクティブタイムバトル」や「マテリアシステム」といったものでそんな体験を味わわせてくれたように。

文/田中一広

(c) 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. LOGO ILLUSTRATION:(c)2020 YOSHITAKA AMANO

FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.