第35回東京国際映画祭ジャパニーズ・アニメーション部門【アニメと東京】特集で押井守監督の『機動警察パトレイバー2 the Movie』(93)が上映されたことを記念して、押井監督に同作品を振り返っていただいた。映画祭ではメカニックデザイナーの出渕裕さんが上映後のトークに登壇。まずはそのトーク内容を押井監督にお伝えすることからインタビューは始まった。

『パトレイバー』を作ることの難しさ

──今回、出渕さんが最初に話されたのが「『機動警察パトレイバー』は設定を掘っていくと矛盾してしまう作品である」ということ。作業用ロボット=レイバーを登場させる方便として巨大洋上工事計画〈バビロンプロジェクト〉を設定して、これが首都圏の用地問題を解決させるための東京湾の開発事業だから、特車二課パトロールレイバー中隊は東京にしかない。バビロンプロジェクトが終了したら、レイバーの存在意義はなくなる。劇中でもパトレイバーはお荷物として描かれていたが、警視庁がパトレイバーの新型に予算を割くとも思えない。予備機も含めて第1小隊と第2小隊合わせて6機しかないから、量産型ではなく、そもそも採算が採れていない。だから現行機を使い潰していくしかないだろう。つまり、新型の主役機を出せないロボットアニメ。それが『機動警察パトレイバー』である、と。

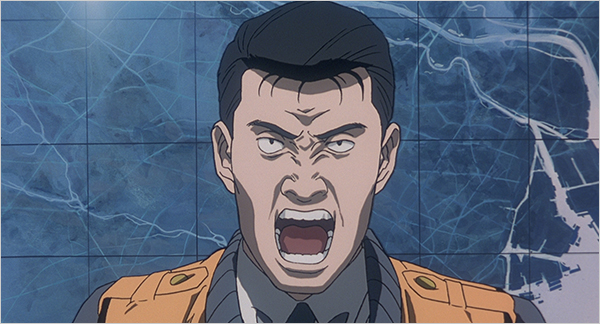

押井: これは最初から分かっていたことだよね。バビロンプロジェクトもそうだし、警察がロボットを所有する特異性も含めて、『うる星やつら』(81-86)のように5年も6年もやれるアニメではない。特車二課の警官たちの物語として『パトレイバー』をやるのであれば、どうやって彼らの物語を終わらせるんだろう? そもそも終わらせるつもりがあるのか? それを脚本家の伊藤(和典)くんと最初に話し合ったんだよ。『パトレイバー』を創作したヘッドギアという名前の集団には5人いて、僕は雇われ監督として最後に参加した人間だけど、それこそ『うる星やつら』の経験もあったので、どうやって終わらせるかは重要だった。ヘッドギアのほかの3人(漫画家のゆうきまさみ、キャラクターデザイナーの高田明美、メカニックデザイナーの出渕裕)がどう思ったかは分からないけど、警察内部で反乱を起こして終わらせるしかないだろう。要するに、警察官としての自分たちの正義と、組織としての警察の正義が最終的に一致しなくなる。自分たちの正義を貫くなら、組織と対立して辞めるしかない。それをやったのが『パトレイバー2』なんだよ。だからあの映画が『パトレイバー』の最大限の企画であって、あれ以上に大きな物語はたぶんない。

──警視庁警備部の人間として、クーデターに対処する。

押井: 捜査課の刑事なら事件を解決する物語になるけど、警備部は治安維持のための警察だから。刑事のように人間を相手にするのではなく、時代を相手にする。現実を相手にしていると言ってもいい。そこに『パトレイバー』の扱いづらさがある。『機動戦士ガンダム』(79-80)とは違うんだよね。『ガンダム』は未来世界を舞台にして戦争をやっているから、世界観を変えなければ続編やスピンオフをいくらでも作れるし、世界観を変えても成立する。『パトレイバー』の場合は、そうもいかない。警視庁だったり、東京だったり、日本の現実を扱っているからこそ、ウクライナでああいうことがあったあとでは同じようなことはできない。『パトレイバー』のような作品は現実に追い越されたら終わりなんだよ。それが僕の現在の心境だね。でも実は『パトレイバー3』を真剣に検討していた時期があったんだよ。

押井守が語る『パトレイバー3』

押井: あからさまには言わないけどさ、日本海側にいろいろ建っているじゃない? 本当にこの国は戦争のことを何も考えていないんだなと痛感していたから、それを『パトレイバー3』のテーマにしようと思った。劇場版の1本目の『機動警察パトレイバー THE MOVIE』(89)でプログラマーの幌場瑛一をテロリストとして登場させ、『パトレイバー2』では元自衛隊員の柘植行人を出し、実写版の『THE NEXT GENERATIONパトレイバー 首都決戦』(15)では戦闘ヘリのパイロットとして灰原零を登場させた。

──亡霊として。

押井: そう。苦し紛れに亡霊にしたんだけどさ。その灰原が限界で、もはやテロリストのイメージを持てなくなっちゃった。テロリストと戦う話では成立しない。だから『パトレイバー3』をやるのであれば、身内から敵を出そうと思った。

──おお。

押井: その展開で最後まで描ける保証はどこにもないんだけどさ。ネタ自体がかなり危険だし、そうこうしているうちに現実に追い越されてしまった。ウクライナの原発をロシア軍が攻撃したり、占拠したり。いまもやっている。現実に追い越されてしまったら映画でやる意味ないよなって。ある意味で言えば、『パトレイバー3』の企画は流れて正解だった。長編アニメを作るとなると、最低でも3年はかかるので、その3年のあいだに先を越されてしまうとね。

──胸を張って世に出せない?

押井: 仕事としては成立するし、達成感も得られるだろうけど、胸を張って世間に出せる映画になっていたかは疑わしい。『パトレイバー2』までは世間に胸を張っていたからね。「どうだ?」という気分だった。世の中にケンカを売っていたと言ってもいい。

──『パトレイバー1』ではコンピューターウイルスを題材にした。

押井: いまで言うネットワーク犯罪だよね。『パトレイバー1』は時代を先読みできた。『パトレイバー2』では東京でクーデターもどきをやってみた。シミュレーションとしてのクーデターをやることで、日本が戦争を自前で出来る国かどうかが試される。これは僕がずっとやってみたかったテーマなんだよ。東京に戦争を仕掛ける。人が死んだり、血が流れたりするわけじゃないので、模擬戦争なのだけど、僕の長年の夢をどの企画で成立させるんだとなったら『パトレイバー』しかない。このチャンスを逃したら二度とできないと思った。時あたかも湾岸戦争で。

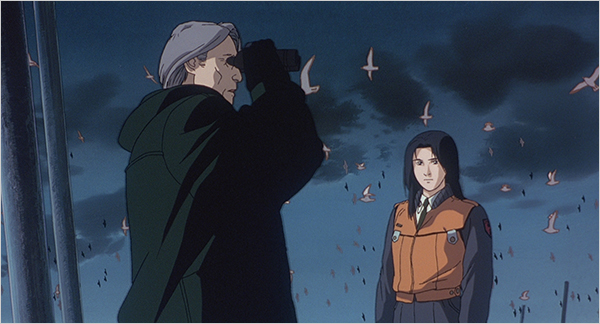

──映画の冒頭で、柘植が東南アジアの紛争地域にPKOとして派遣されている。

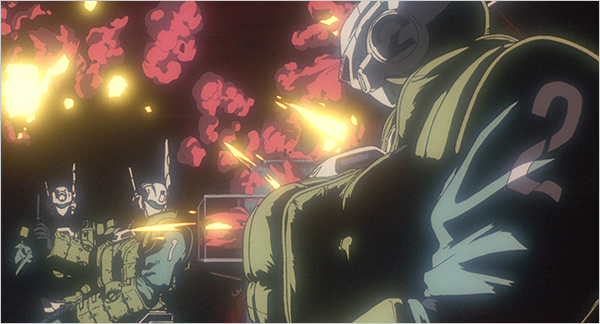

押井: タイミングがちょうどよかった。だからあの映画は『パトレイバー』に乗じた作品なんだよね。パトレイバーである必要が、必ずしもない。ロボットアニメとしての戦闘が、最後のトンネル突入シーンしかないんだけど、あれすら本当は要らない。特車二課の解体の危機みたいなところからドラマを始めたのは、それしか彼らの存在価値がないからだよ。

クリエイター集団ヘッドギア

押井: 『パトレイバー2』では自分の企画を実現できたからそれでよかったんだけど、ヘッドギアのほかの4人の賛同を得られるとは最初から思っていなかった。代案が出てこないことをいいことにゴリ押しで完成させた。もちろん反対意見は来たらしい。

──らしい?

押井: 僕は読んでないから(笑)。ああしてくれ、こうしてくれ、これはやらないでくれ。連日ファックスが自宅に送られてきた。奥さんがクズ箱に全部捨てたんだよ。「あれ? なんで?」と訊いたらさ、「読んだら怒るに決まっている。だから読ませずに全部捨てた」と。

──こんなものを送りやがって、と。

押井: 「うちの紙をなんだと思っているんだ」と言っていたからね。だからさ、やっぱりね、これでヘッドギアとの関係も終わりだと思った。終わってもしょうがないかなと覚悟していたし、もうコリゴリだとも思っていた。漫画家がいて、キャラクターデザイナーとしてイラストレーターがいて、脚本家がいて、メカデザイナーがいる。一見すると完全無欠のチームに思えるじゃん?

──このチームで『パトレイバー』とは別のアニメ企画も始動するはずだと思っていました。

押井: そう思っていた人は多かったみたいだね。でも無理なんだよ。ヘッドギアのほかの4人もコリゴリだと思ったはず。『パトレイバー』を生み出したメンバーの1人として作品に関わっていきたいと考えるのは当然だけど、映画を作る上では必ず何かが犠牲になるし、そもそも職種によってモチベーションが異なるんだよ。漫画家はよく分からないけど、デザイナーは個人作業でモチベーションを高めていく。逆に映画監督はいろんなスタッフを巻き込んでいくことでモチベーションが出てくる。目指しているものが異なるから、どうしても対立してしまう。そんななかで脚本家の伊藤くんは踏ん張ってくれた。『パトレイバー2』のときは、どっちかって言うと、協力者だった。ほかの3人を抑える側にまわってくれたからね。戦うと言ったら語弊があるけど、『うる星やつら』の場合は原作者の高橋留美子と戦えばいいだけだったけど、『パトレイバー』は戦う相手が仲間だからね。正直しんどかった。原作者と付き合うのはそれなりに難しくて、僕も2、3回しか成功したことがない。『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』(08)の森博嗣さんとはいい関係を築けたし、『GHOST IN THE SHLELL/攻殻機動隊』(95)の士郎正宗さんとは互いに口出ししないという暗黙のWin-Win関係が最初から成立していた。あとは、まあ、本当にことごとく失敗した。失敗したってことは、仕事として実現しなかったという意味も含めての失敗だけど。

東京への想い

──『パトレイバー2』のラストで東京湾を俯瞰しながら「もう少し見ていたかったのかもしれんな。この街の未来を」と言う台詞が出てきますが?

押井: 東京をもうちょっと見ていたい。だから犯人の柘植は自決しなかったんだけど、そう言わせた監督の僕はもうちょっとどころか、もういいやと思っちゃった(笑)。だから『パトレイバー2』が終わったときに熱海に引っ越したんだけど、東京でしかアニメの仕事をやれないので、土日に熱海に帰るだけ。依然として週に5日は東京にいるんだよ。だから熱海に引っ越したからと言って、東京に対する見かたは変わりようがないよね。ひとことで言えば、愛想が尽き果てた。

──『パトレイバー2』までは東京に思い入れがあった?

押井: 僕は大田区の大森で育ったんだけど、海っぺりだったり、川で遊んだ記憶がいっぱいある。昔の子どもはそこしか遊び場がなかったから。セイタカアワダチソウのような雑草が生えていて、シギが飛んでいる。「本当にここは東京なの!?」みたいな風景が広がっていた。だけど遠くのほうにはビルが見える。東京の人間でありながら、遠くから東京を眺めていた。羽田空港の至近だから飛行機もブンブン飛んでいた。

──だから『パトレイバー』の舞台は湾岸なのですね。

押井: 湾岸なら自分の思いが成立すると思った。だけど『パトレイバー』をやっている最中に湾岸の風景もどんどん怪しくなっていった。セイタカアワダチソウの世界じゃなくなった。

──整地化されたから。

押井: 『迷宮物件 FILE 538』(87)をやっていたころはセイタカアワダチソウに対する妙な思い入れもあったし、その思いを実現できていたのだけど。

──湾岸に対する思い入れと、あとは廃墟願望もありますよね?

押井: 廃墟願望はあちこちで語っているけど、高校時代のある一瞬だけ、東京が火の海になるという幻想を信じたんだよ。学生運動でバリケードを築いていた御茶ノ水のとある大学の校舎の上に立ったときに「本当に革命戦争が始まるんだ」と信じ込んで、東京が火の海になる光景を幻視した。恍惚となったからね。革命戦争が始まるんだという幻想は3週間で冷めたけど、いつの日か、この街は崩壊して、炎に包まれるんだという幻想は抱きつづけた。戦争という状況のなかで、東京がどうなるか。だからそれが『パトレイバー2』なんだよ。

──なるほど。

押井: 廃墟と化した街でサバイバルするのは『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)がまさにそうだし、ファンタジー世界の『天使のたまご』(85)も廃墟願望を描いていると言えるかもしれない。だけど、東京を舞台に戦争を仕掛ける幻想を遂に実現できたのが『パトレイバー2』。その『パトレイバー2』が終わった瞬間に、それらの思い入れが一切合切なくなった。まるで憑き物が落ちたように。だから熱海に引っ越した。新幹線で通えるギリギリの距離だから熱海を選んだだけで、熱海に思い入れもない。お袋が亡くなって、大森の実家を売り払って、帰るべき場所もなくなった。本当にデラシネ(根無し草)になってしまった。いちばん上の兄貴はとっくの昔に亡くなっていて、2番目の兄貴はフィリピンに移住。姉(最上和子)と僕の2人だけ。舞踏家の姉は自分の身体を根拠にした。根っこがない部分を自分の身体で埋め合わせた。映画監督である僕は頭のなかを根拠にした。そういうことだよね。

実写版『パトレイバー』の狙い

──東京に対する思いは消え失せたのに、なぜ実写版の『THE NEXT GENERATIONパトレイバー』を監督したのですか?

押井: あれは、アニメ版とは別の興味があったから引き受けたのだけど、やってみたら面白かったし、やろうと思えばエピソードをまだまだ量産できることも判明した。元々は僕が提案したわけじゃなくて、プロデューサーから実写で『パトレイバー2』をやってくれという、かなり明快なリクエストがあったんだよ。『パトレイバー2』をもう1回そのままやってもしょうがないから、テロリスト像を変え、光学迷彩の戦闘ヘリを出し、ヘリの補給シーンに力を入れた。

──最終的に長編で『首都決戦』をやる前提の、テレビシリーズ全12話(14-15)。

押井: そう。赤字ってほどの赤字じゃなかったけど、もう1回やろうという話が出てこなかったから、それほど儲からなかったんだろう、きっと。実物大のレイバーを造り、運搬用のキャリアも造り、実寸で特車二課棟のハンガーのセットも組んだ。初期投資にお金がかかるけど、話数で割れば安くなる。そしてその組んだセットで何ができるかを考える。

──『ER緊急救命室』(94-09)の院内セットと同じように?

押井: あるいは『CSI:科学捜査班』(00-15)のラボだよね。海外ドラマの方法論でシリーズをやってみようと考えた。実際かなりうまくいったと思っている。あのままセットを残しておけば半分の予算であと12話やれたはず。せめて長編の公開まで待てばいいのに、制作中に取り壊しの判断をしてしまうのが日本の会社の面白いところで、パイ自体が『ガンダム』とは雲泥の差だから、あれ以上の商売にはならないと早期に判断したんだろう。もし続編をやるとなったら、それこそ7掛けの世界になってしまうだろうし。

──押井監督の新刊『映画の正体 続編の法則』に出てくる「続編は前回の7割の予算で作る」という映画制作の台所事情ですね?

押井: 7掛けの予算でもう1回ハンガーから造り直すかって言ったら、ちょっと微妙なところだよね。セットを残しておけば5割の予算であと12話やれたのに。まあ、でも実写で『パトレイバー』をやれることが判明したし、そういう方法論を自分のなかで確立できたのでやってよかった。長編の『首都決戦』はキャスティングで揉めて、一時期は真剣に降りようかと思ったけど、ここまで来てやらない手もないなと思って、やってみたら面白かった。このころからだよね、四の五の言わずに映画をたのしむことをやり始めたのは。

──監督の思想を実現するために映画を作るのではなく?

押井: 映画って、自分の表現である以前に、まずは監督として映画そのものをたのしんだほうがいいと自覚した。お金が足りないんだったらこっちに舵を切る、俳優が倒れたら別の手段を考える。そうやって映画を自在に操ってみせる。そこに監督の醍醐味があり、これは全能感に近い。快感があるんだよ。そう思って『首都決戦』を降りなかったら、案の定というか、やっぱりというか、たのしくてしょうがなかった。そしていまは「この俳優で撮ってみたい」という願望が映画のモチベーションになりつつある。アニメのように実写を撮っていた人間だったのに、この俳優で撮りたいと思わないと、撮る気にならない。監督のモチベーションってここまで変わるんだという実感は、これはアニメだけやっていたら気がつかないことだった。そういう意味では『パトレイバー』って面白い作品で、僕が関わって30年以上になるけど、僕も含めてヘッドギアの4人は最初の劇場版で終わると思っていた。ブッちゃん(出渕裕)だけだよ。「これで10年は食っていくぞ」と息巻いていたのは。そのブッちゃんの思惑すら越えた。僕はアニメも実写も監督することができたし、伊藤くんもいろいろ試せた。ブッちゃんは自分のオリジナルロボットをやってみたいという願望を果たすことができたし、新作の『パトレイバーEZY(イジー)』も控えている。いまのところ僕は『パトレイバー』をやる予定がないけど、やれと言われたら、必ず何か思いつく。その自信はあるんだよ。

取材:鶴原顕央

『映画の正体 続編の法則』

著者: 押井守

定価: 2,200円(本体2,000円+税10%)

発行: 立東舎